1.倭とは何ぞや 倭 は海からやってきた。

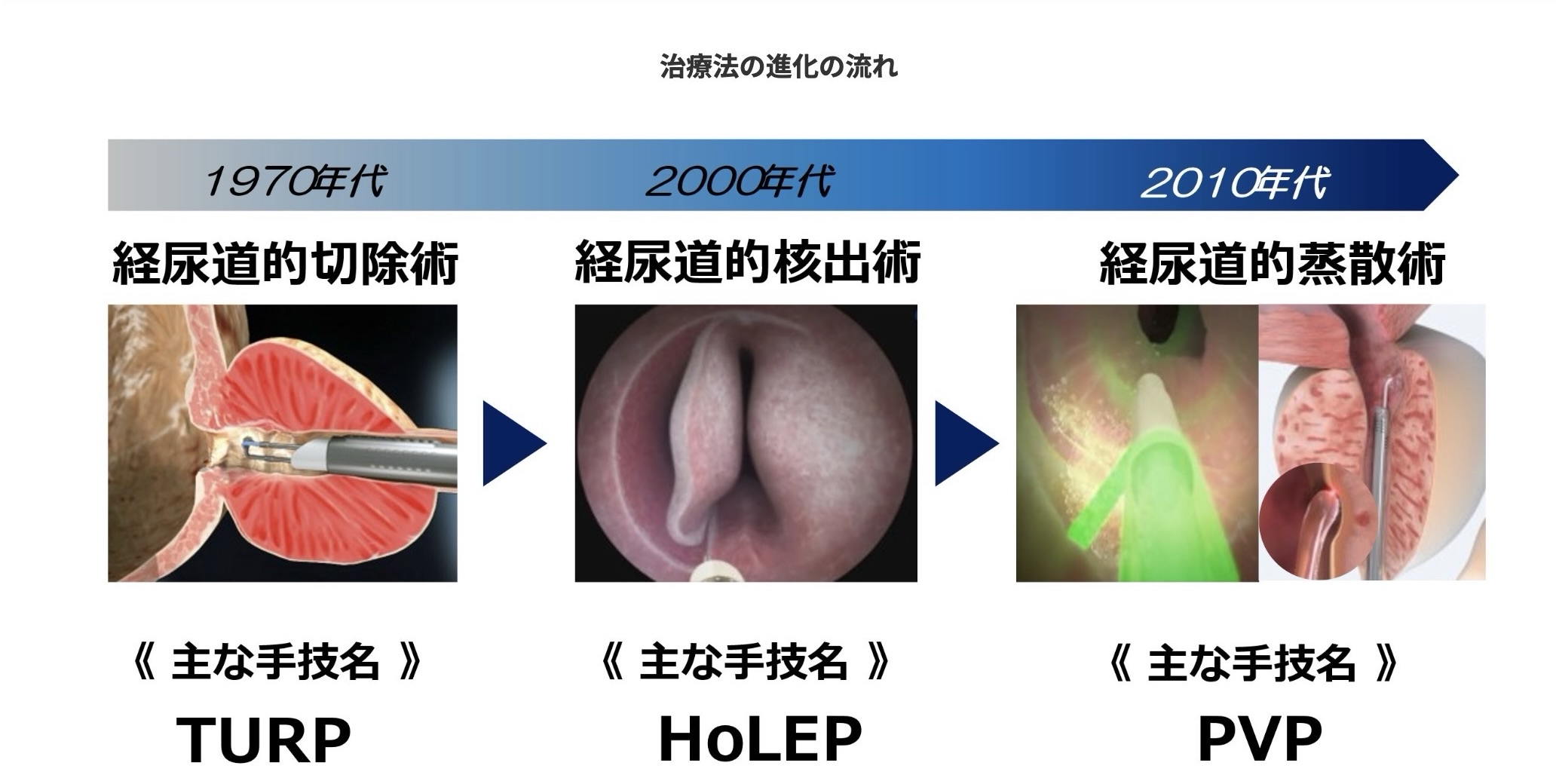

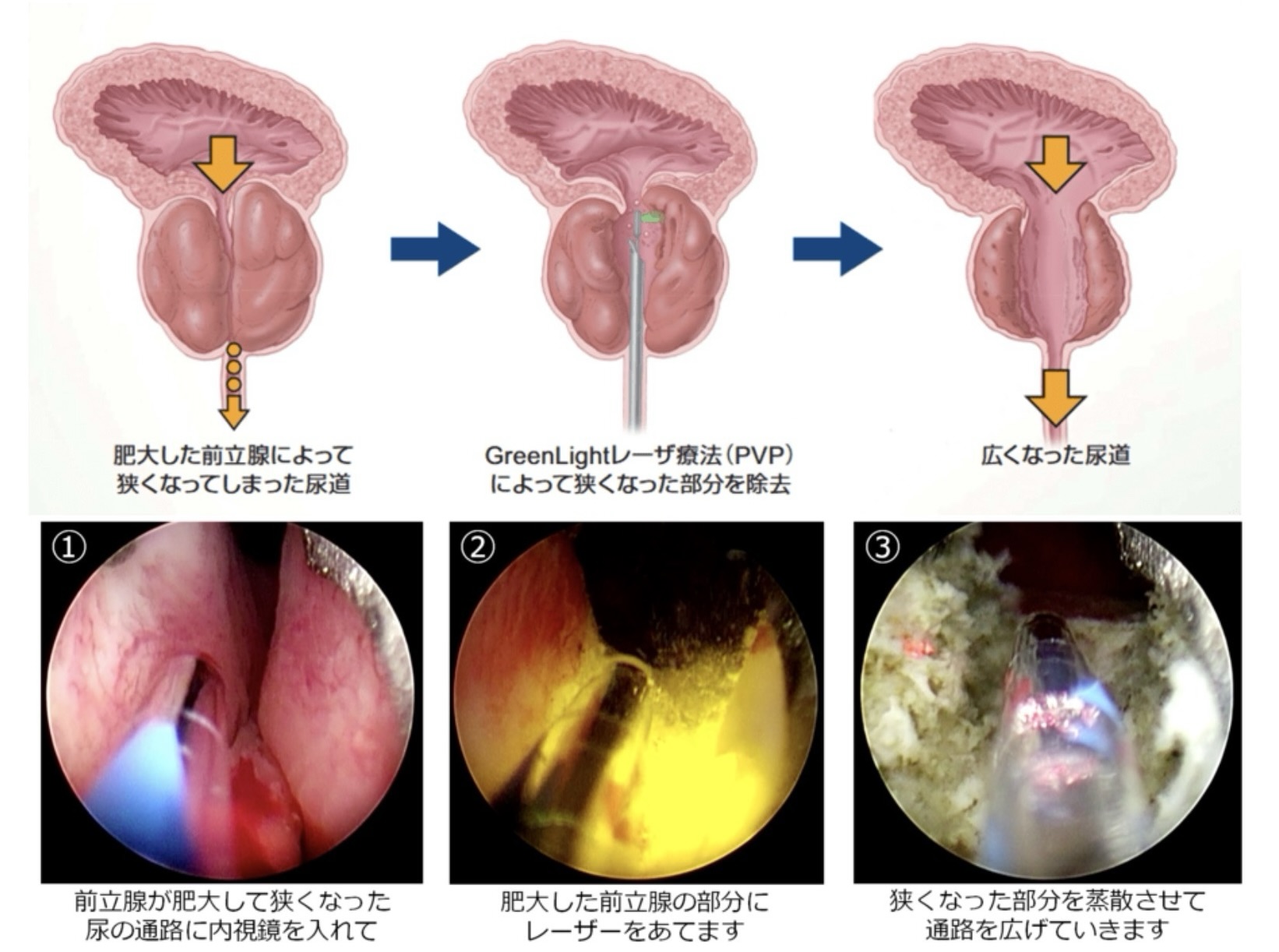

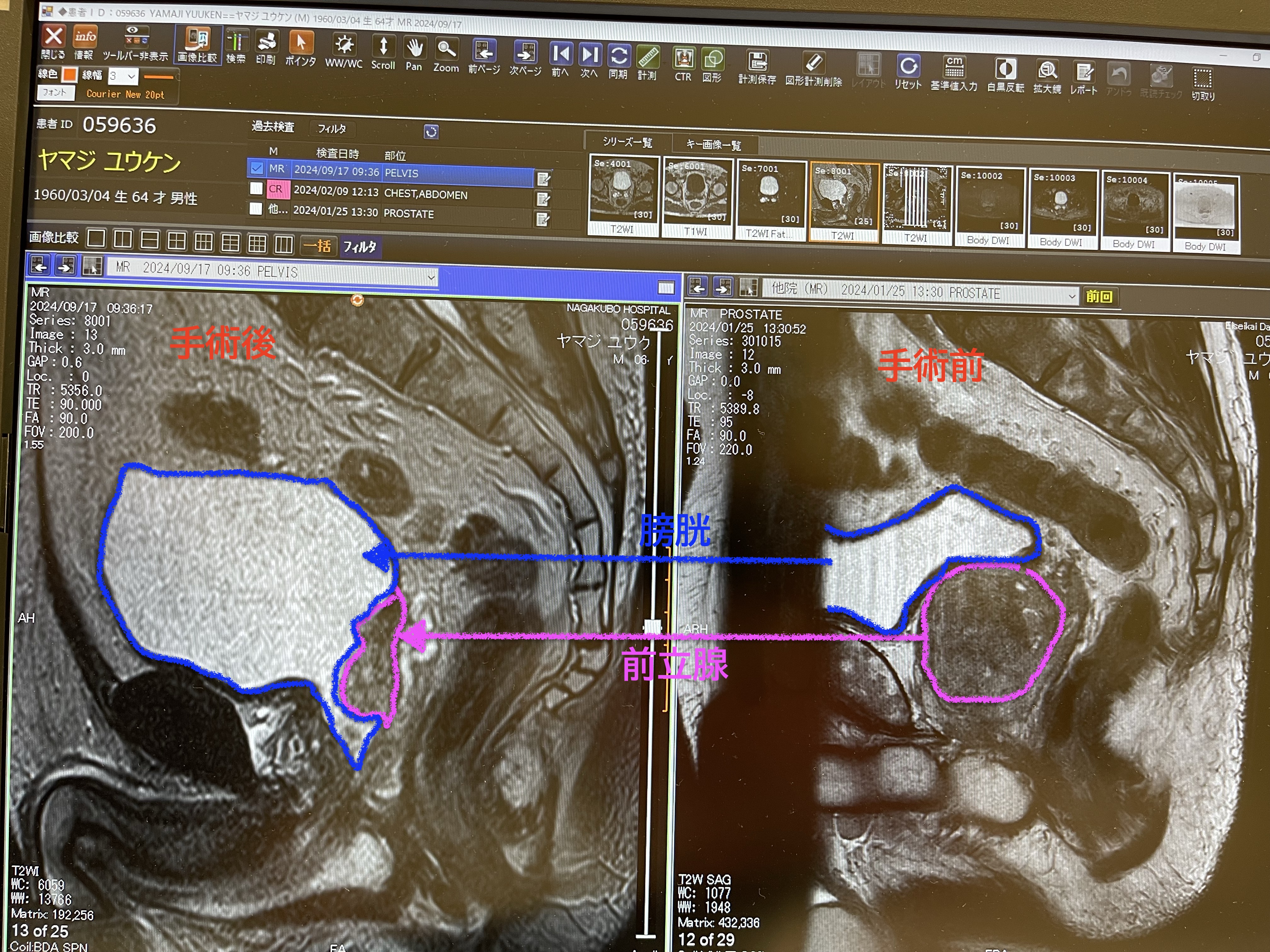

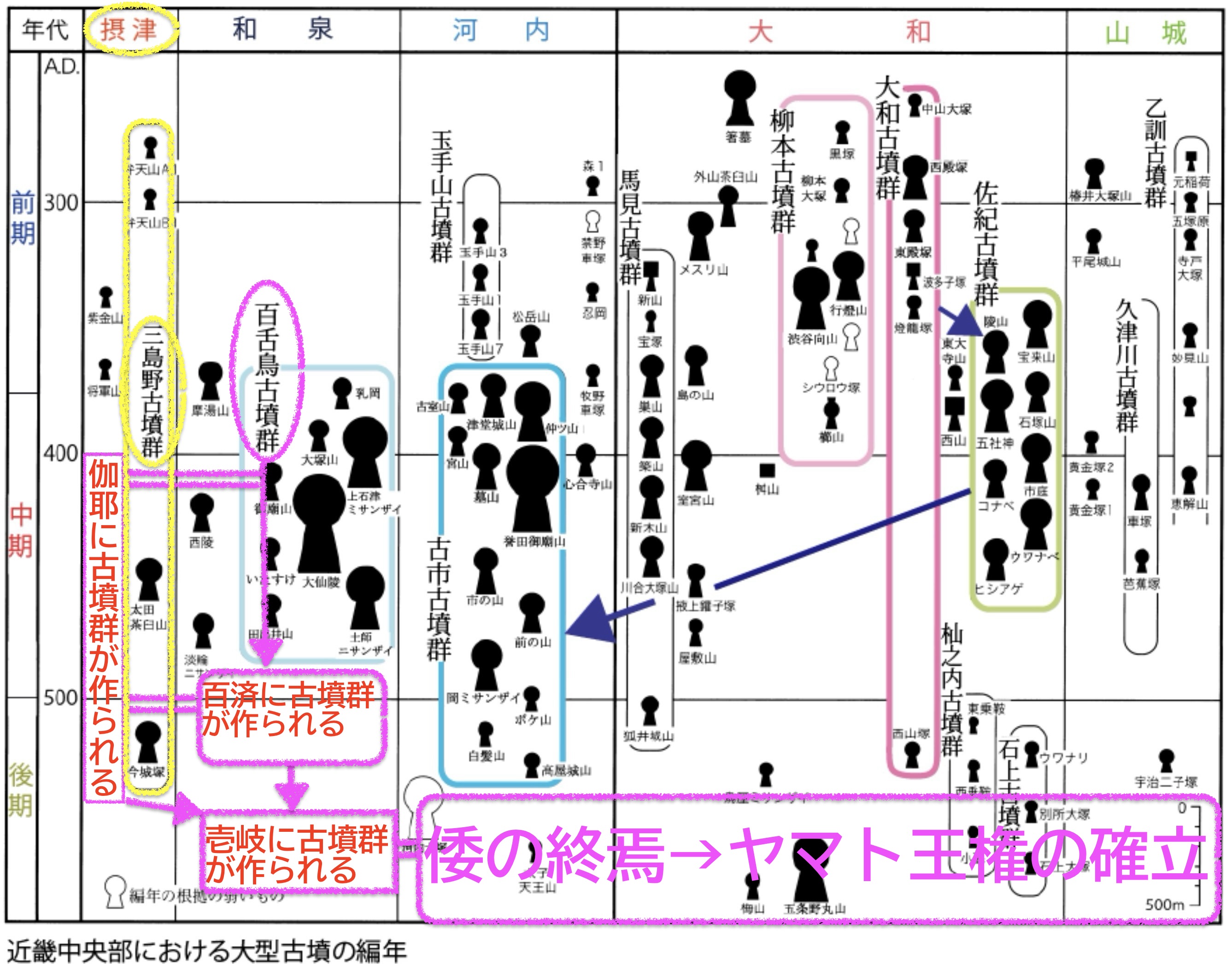

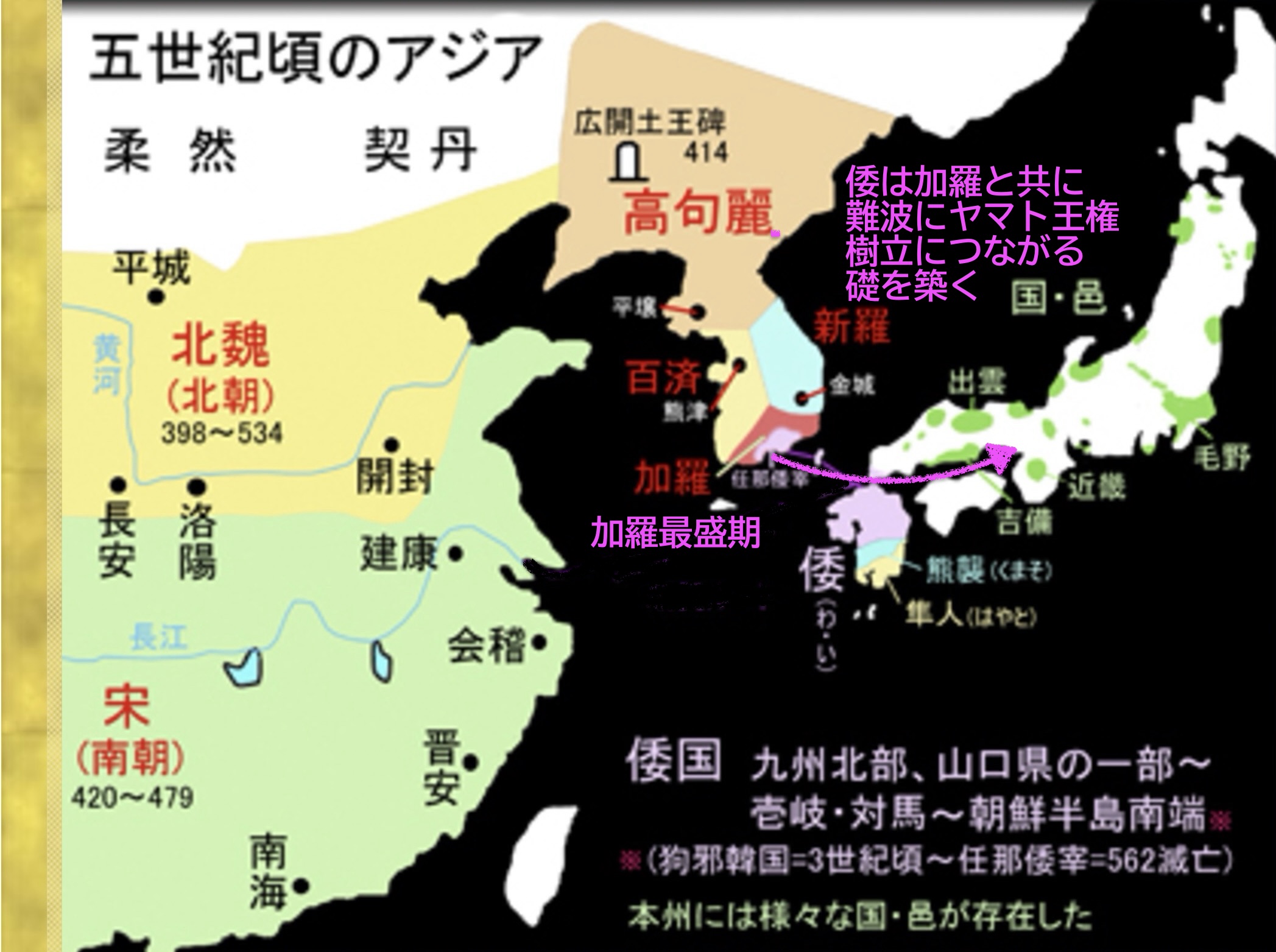

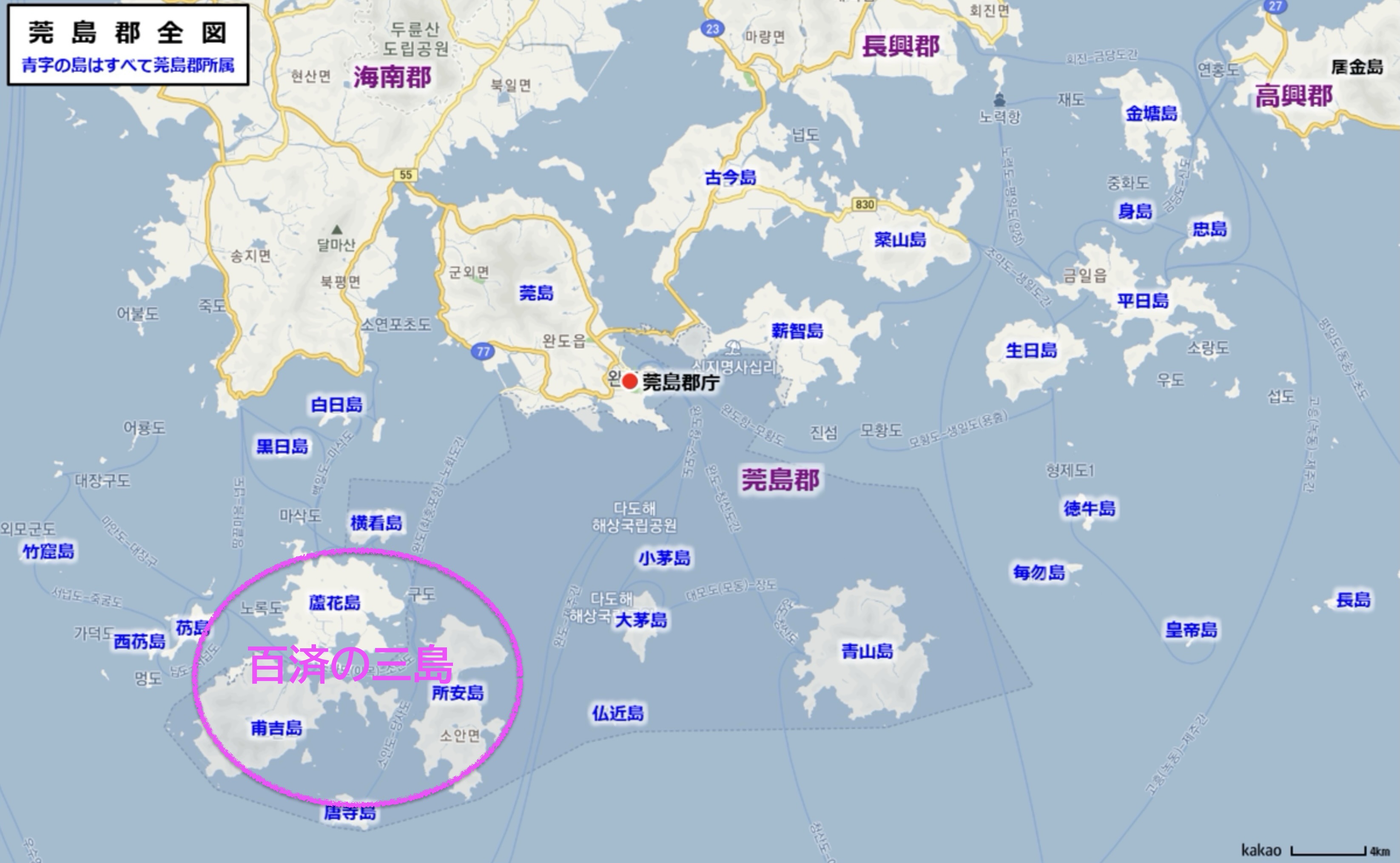

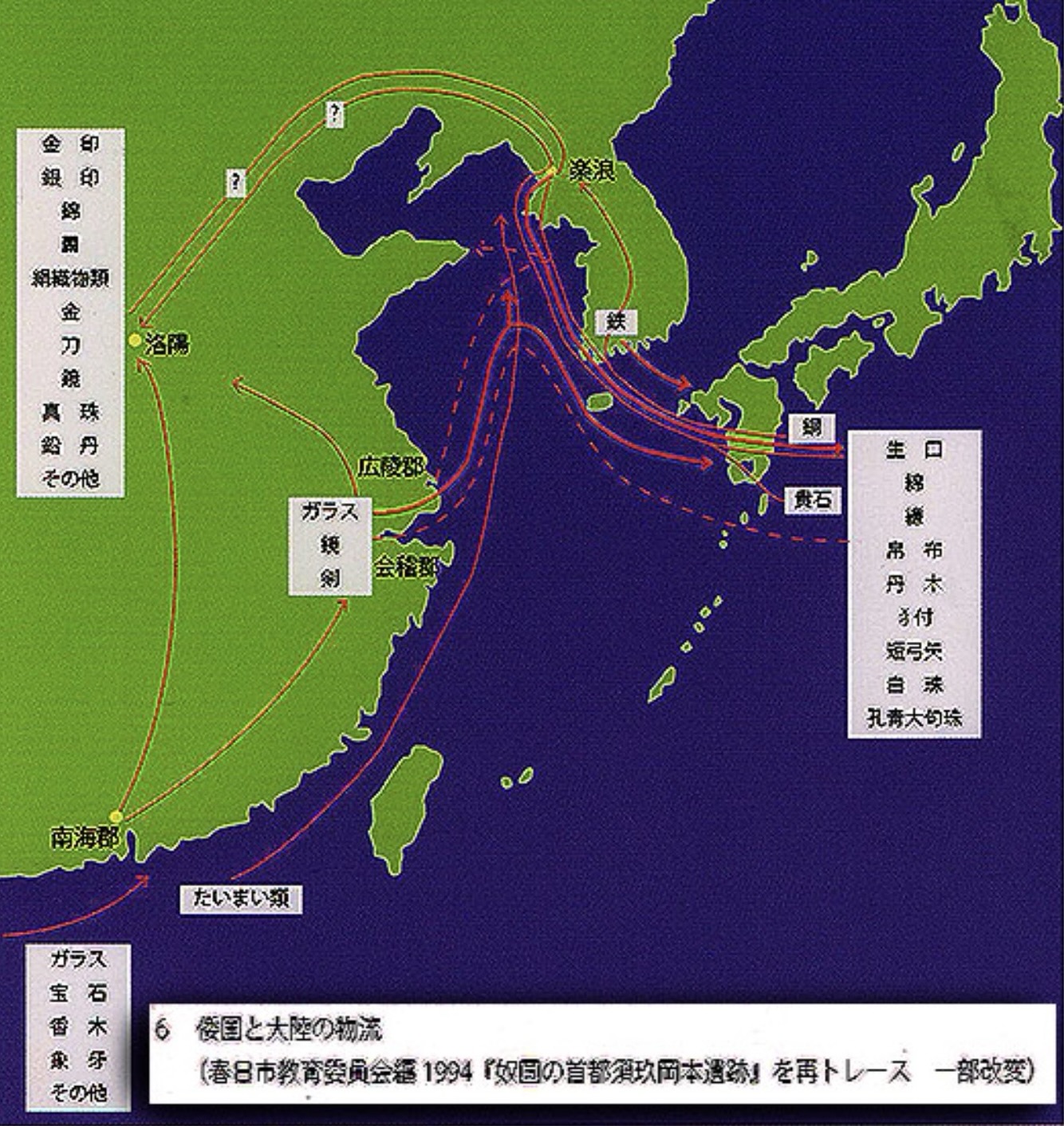

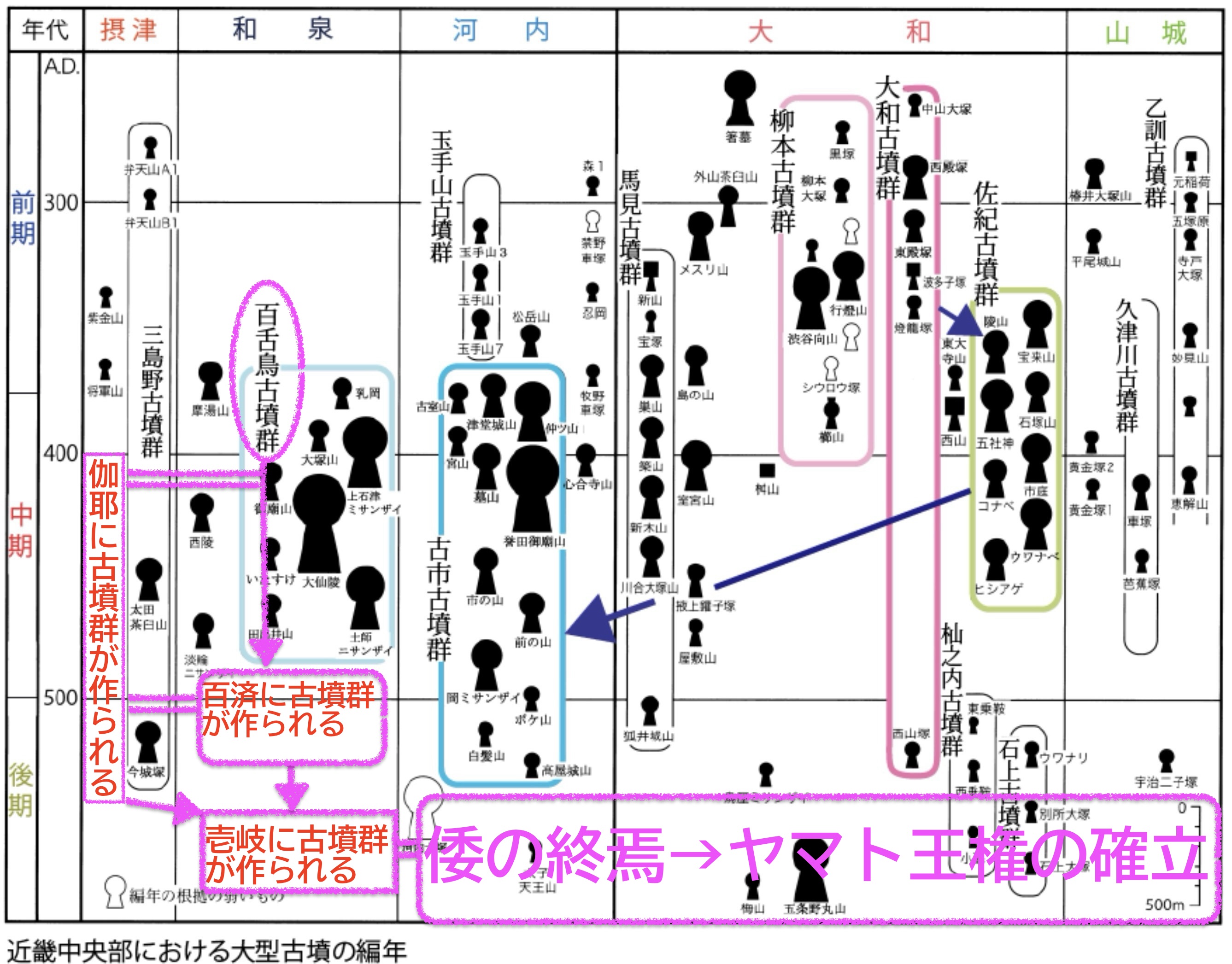

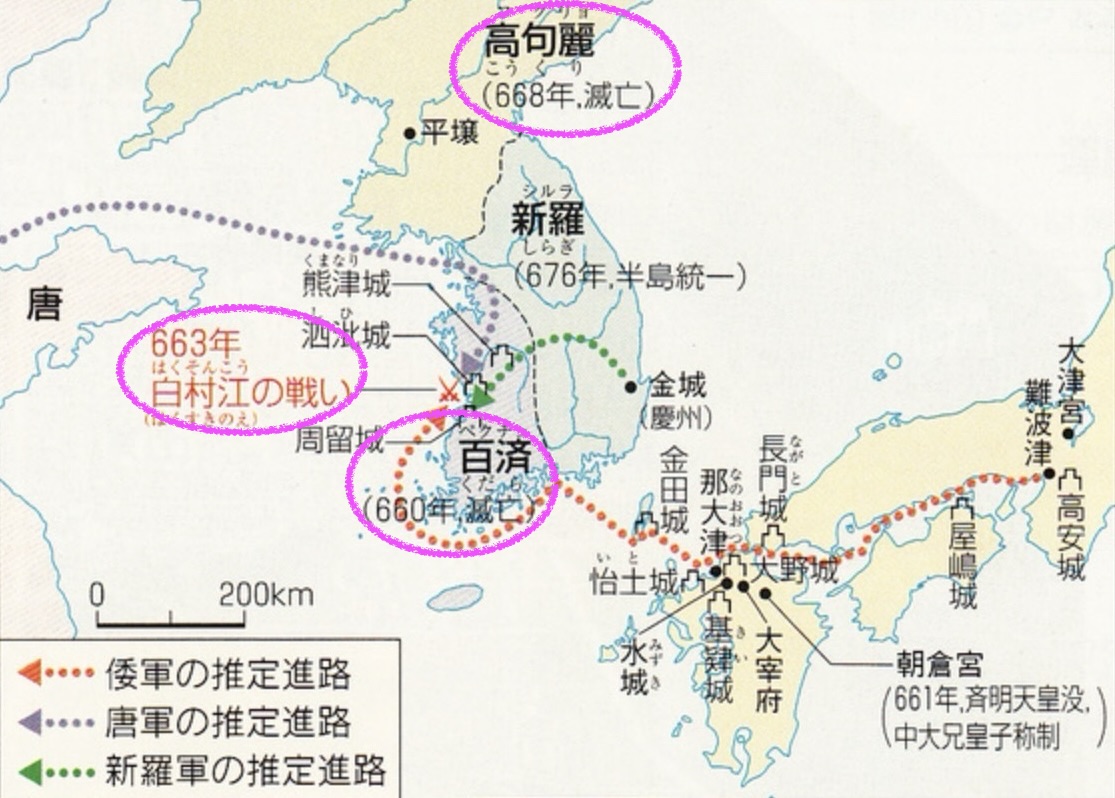

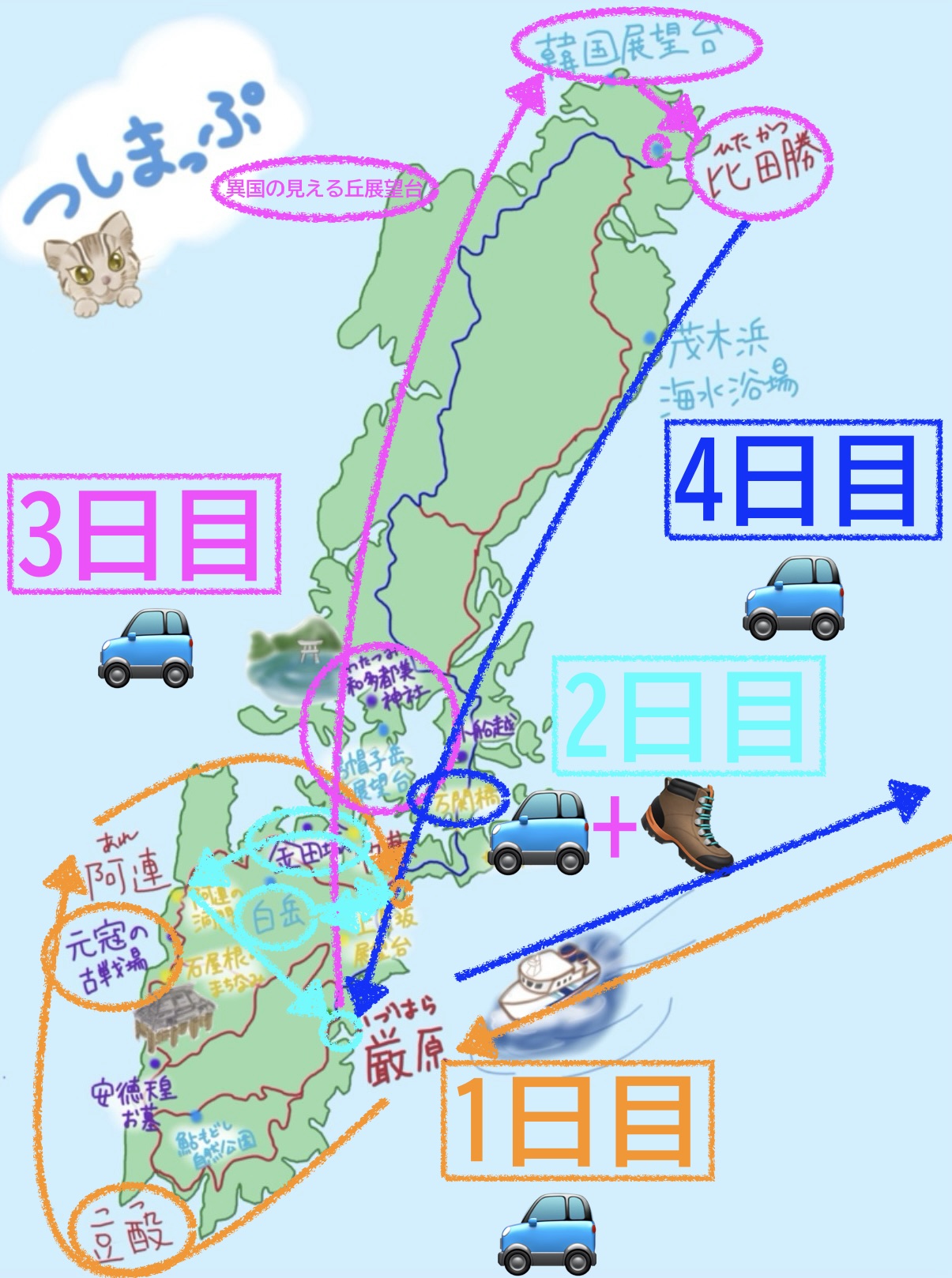

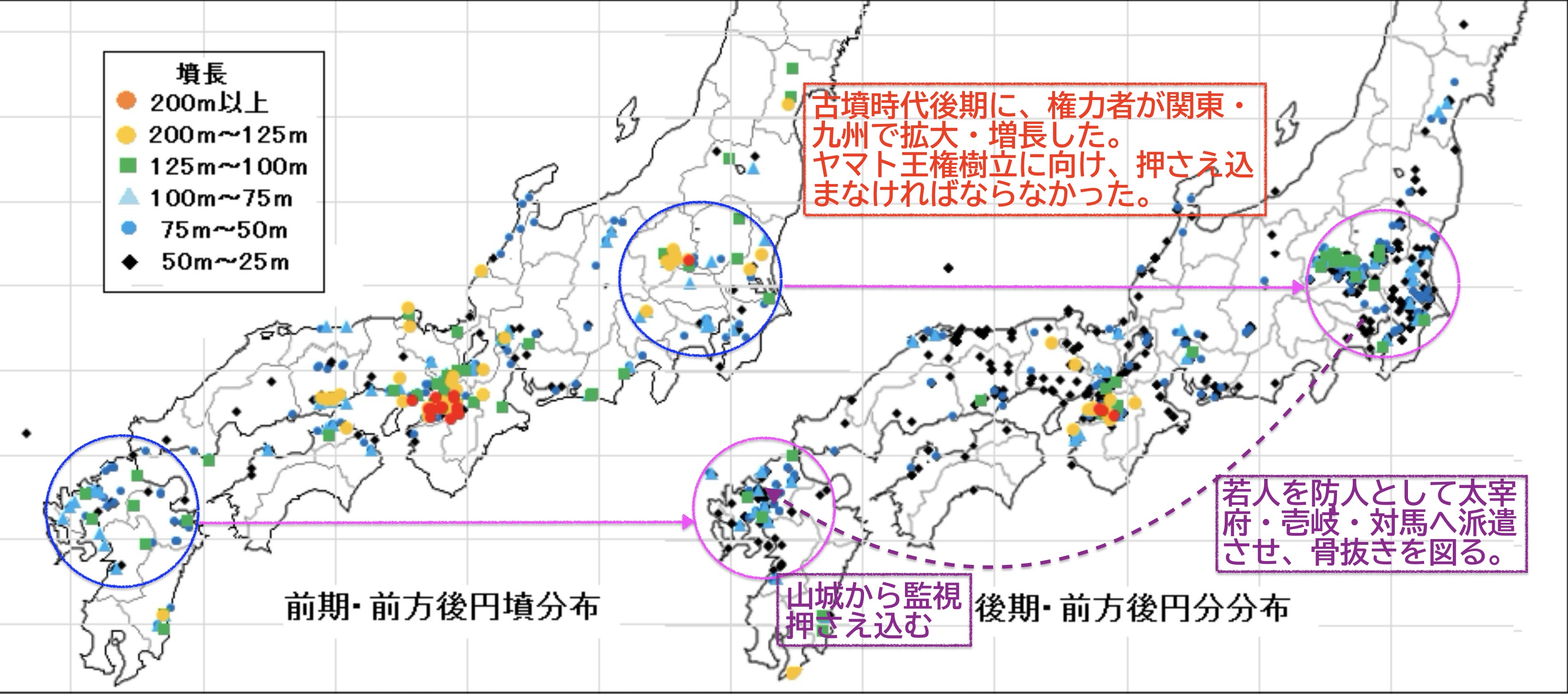

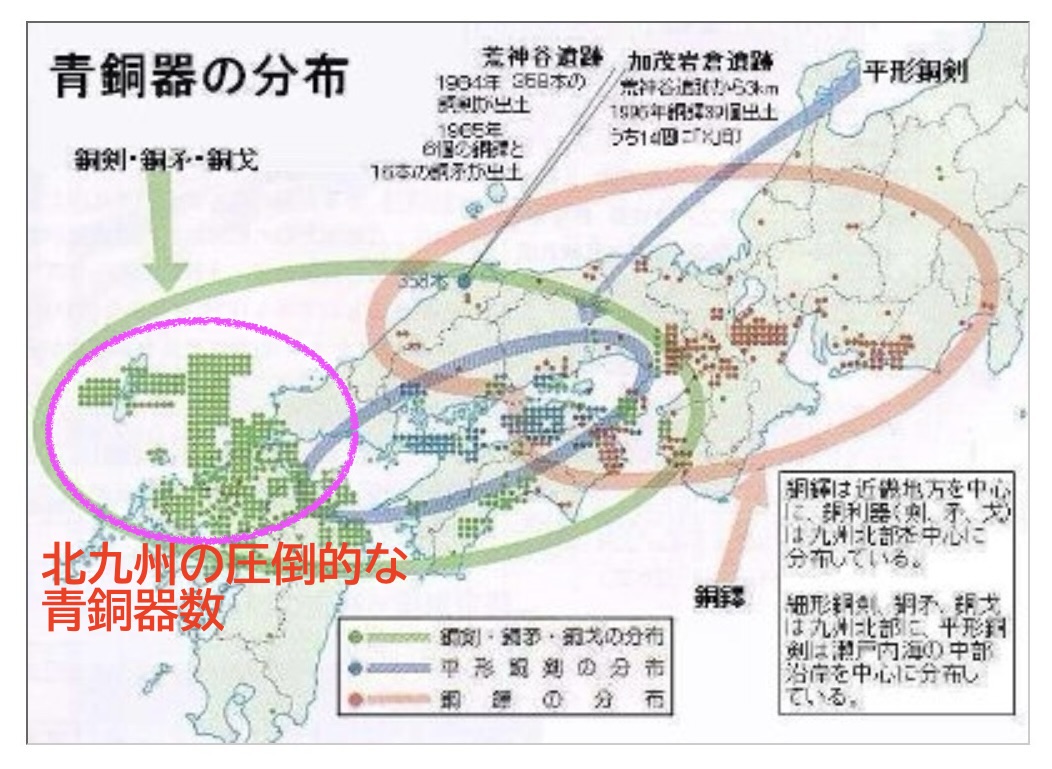

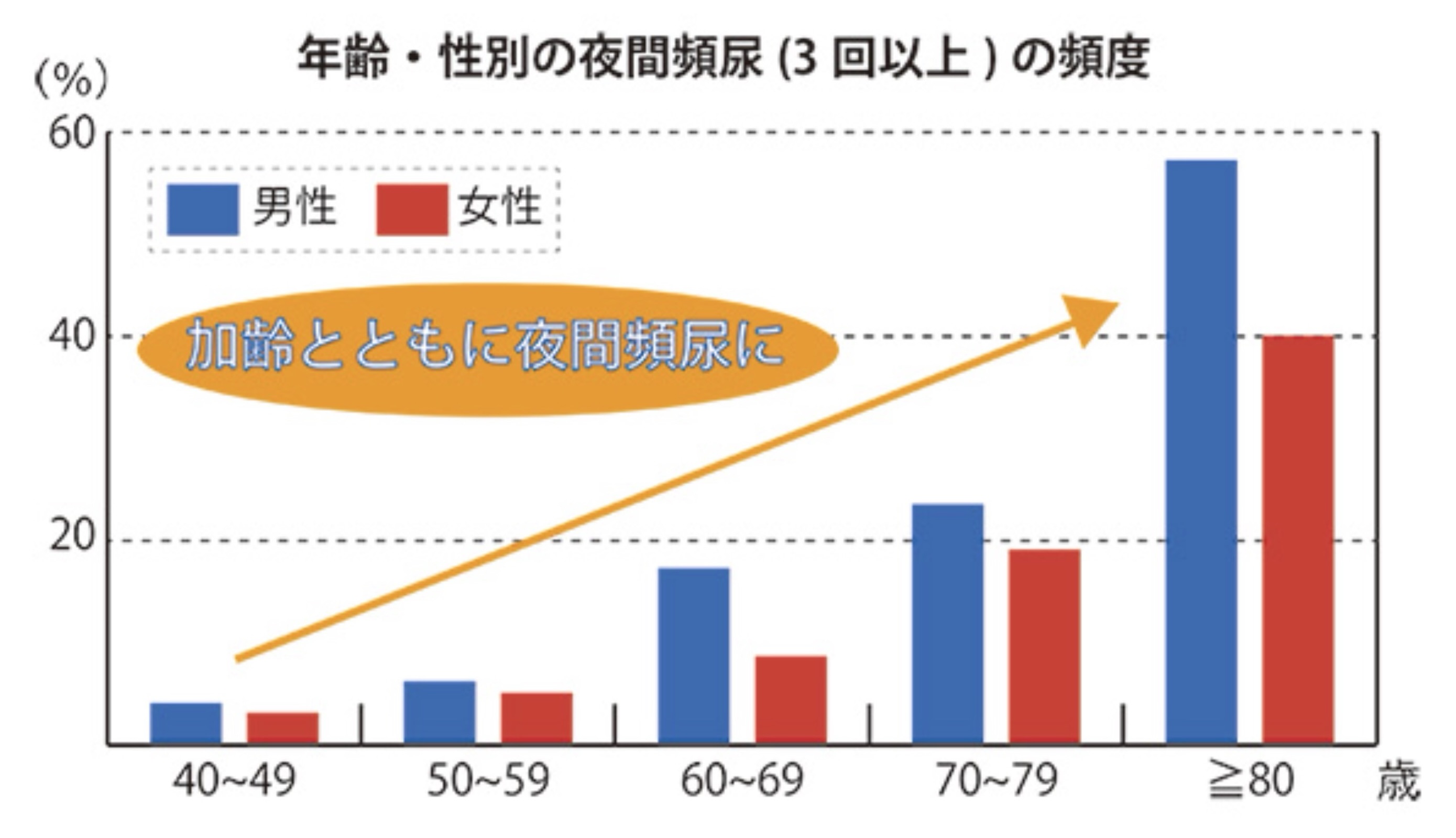

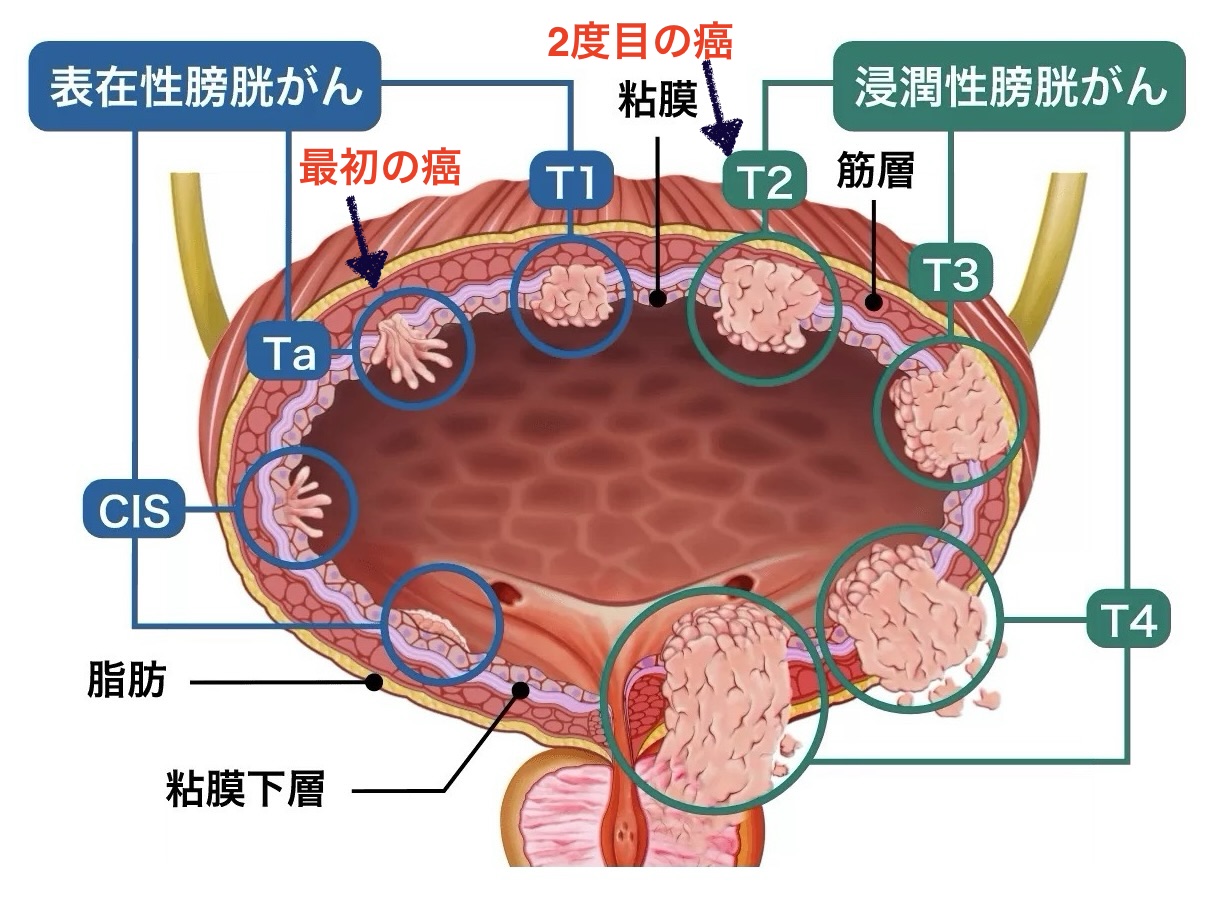

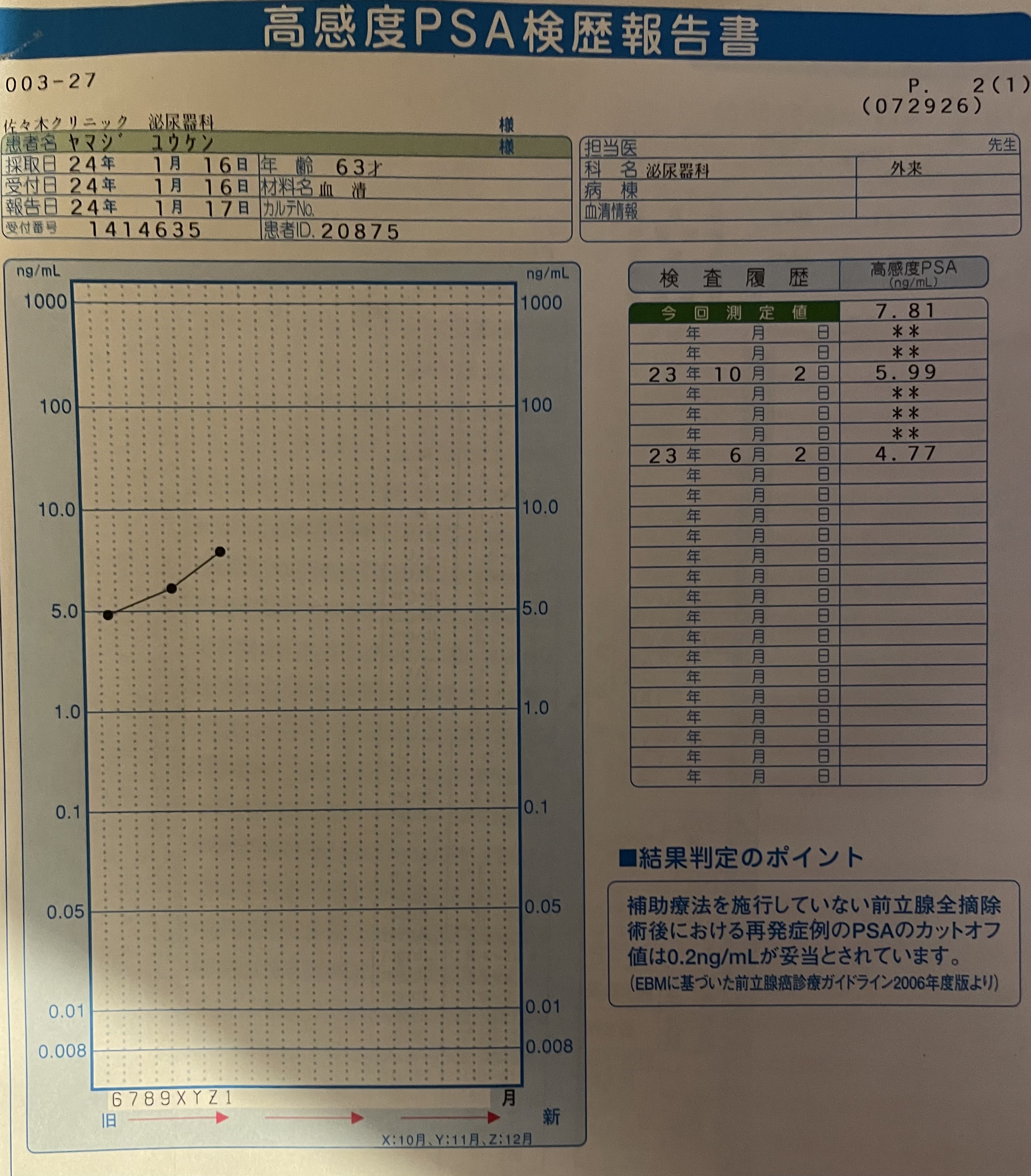

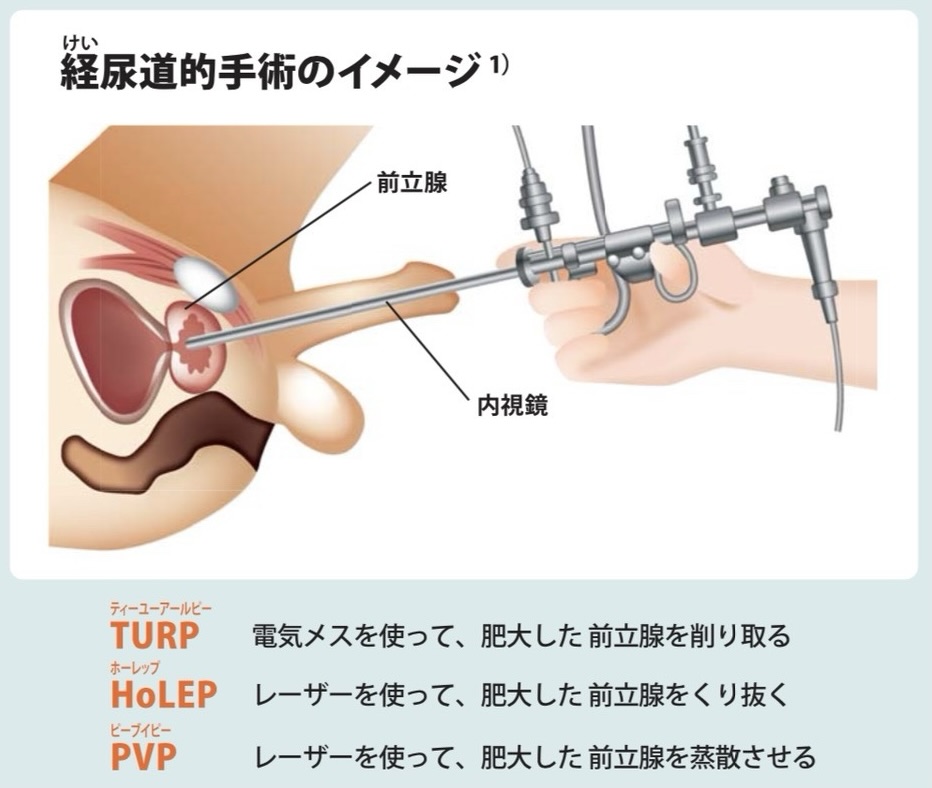

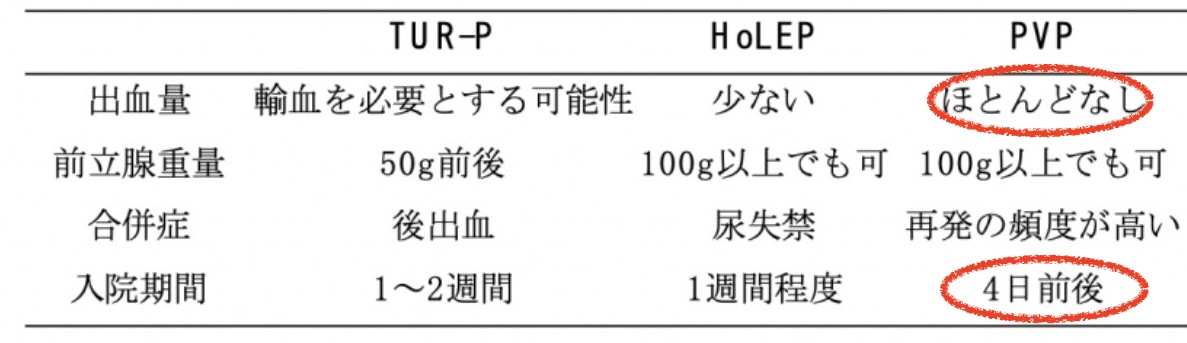

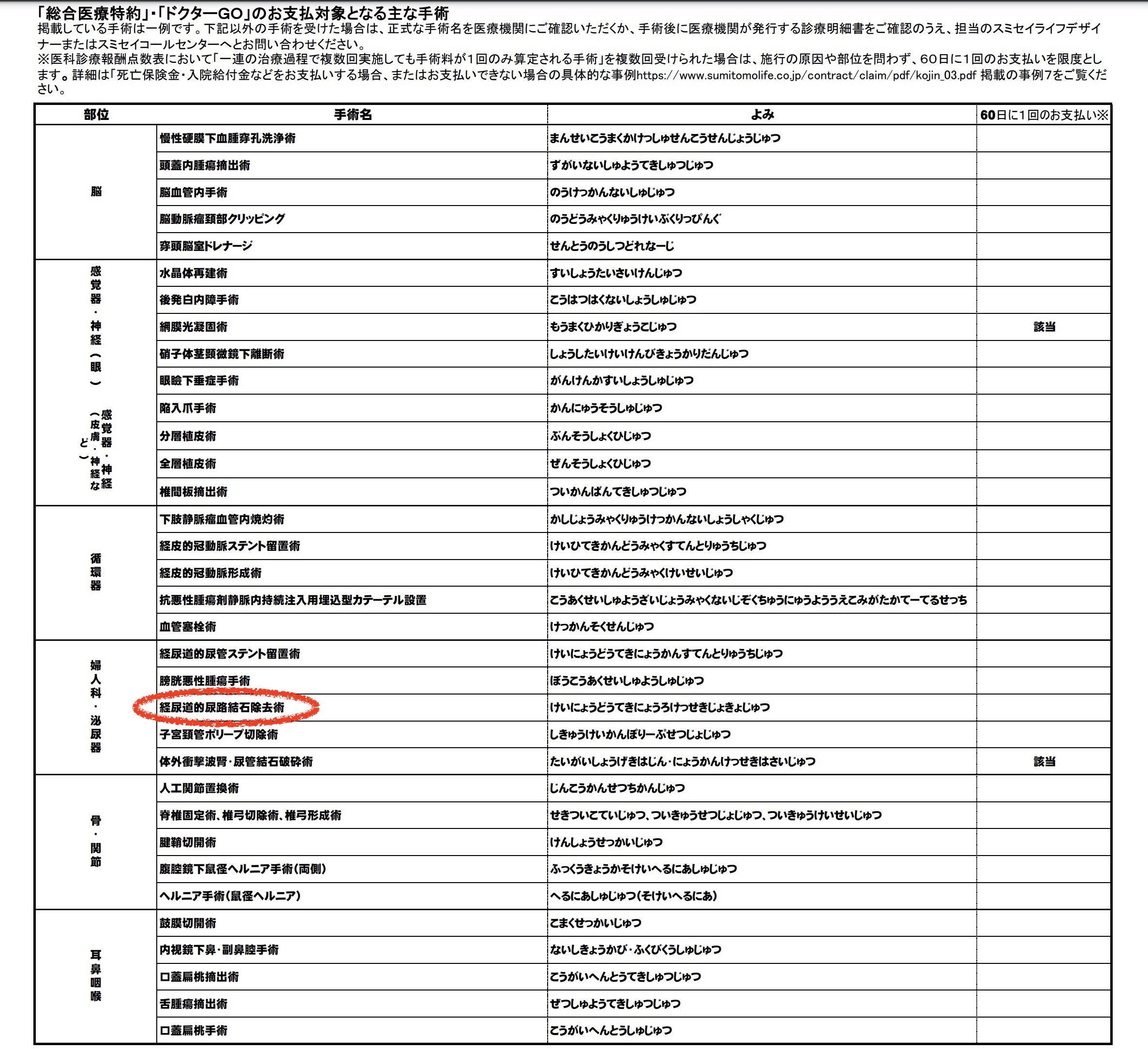

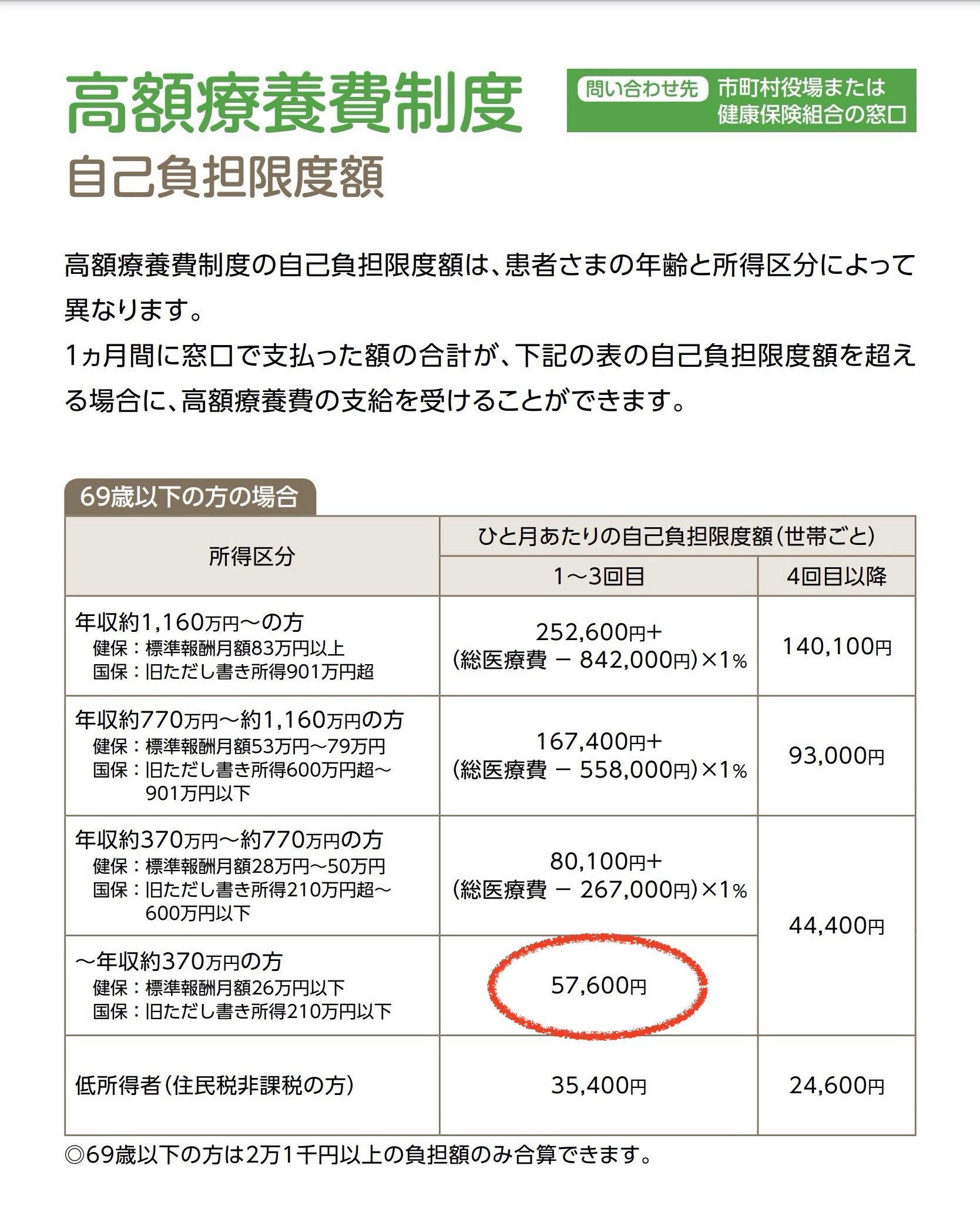

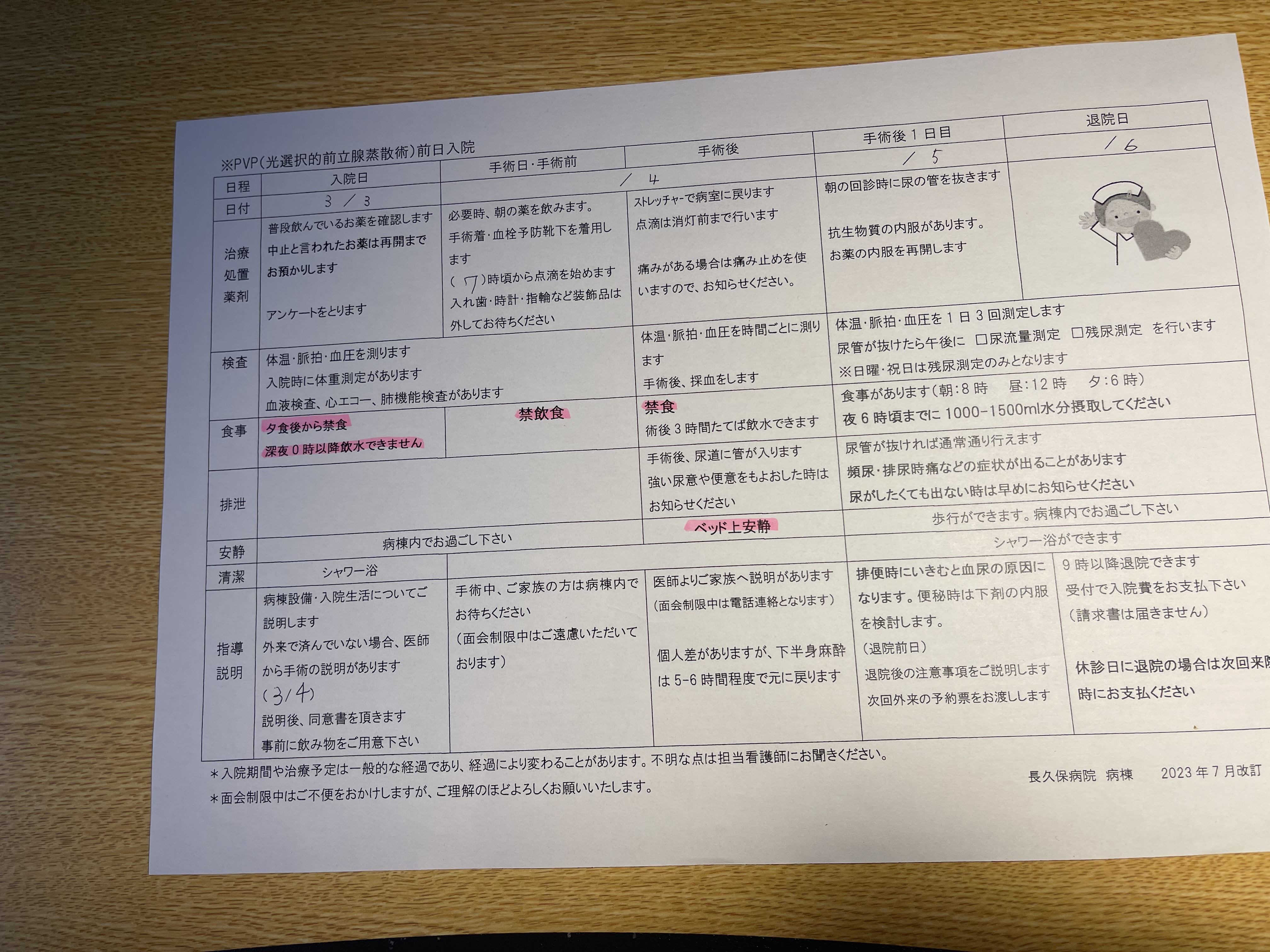

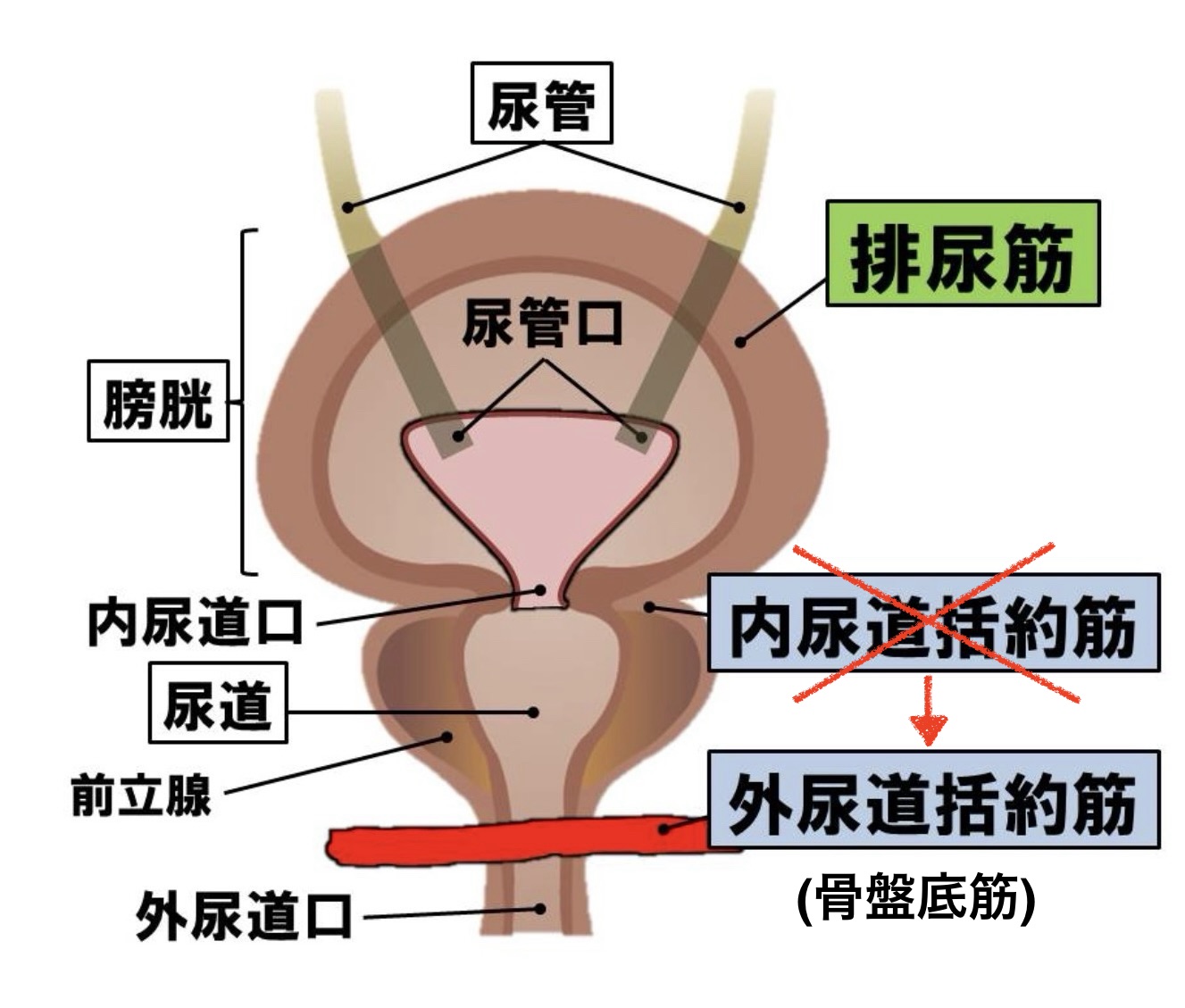

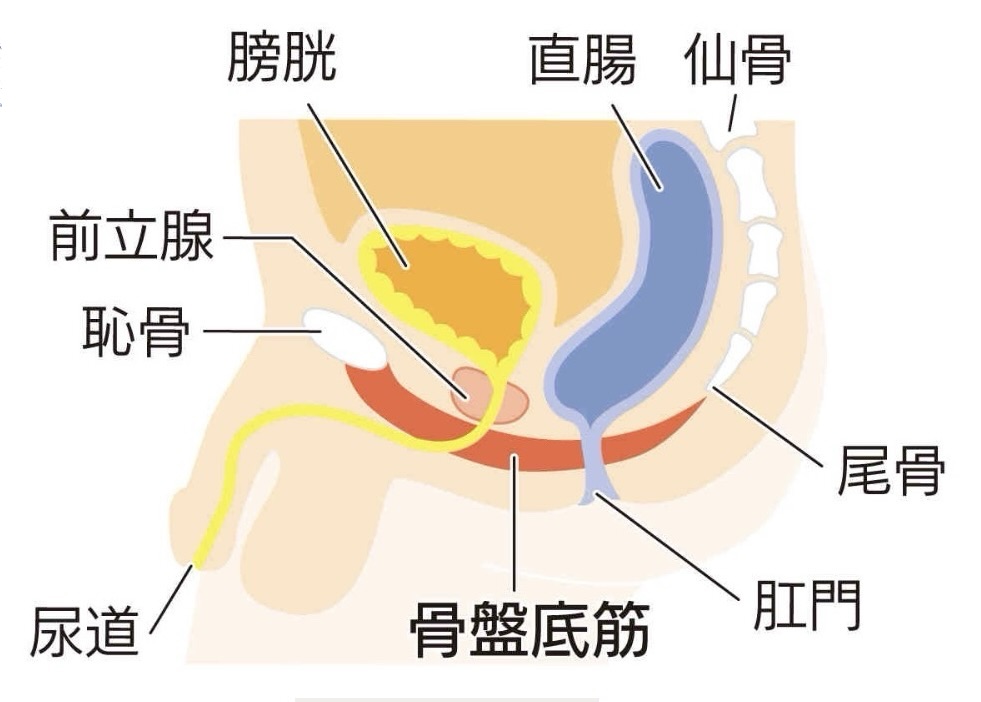

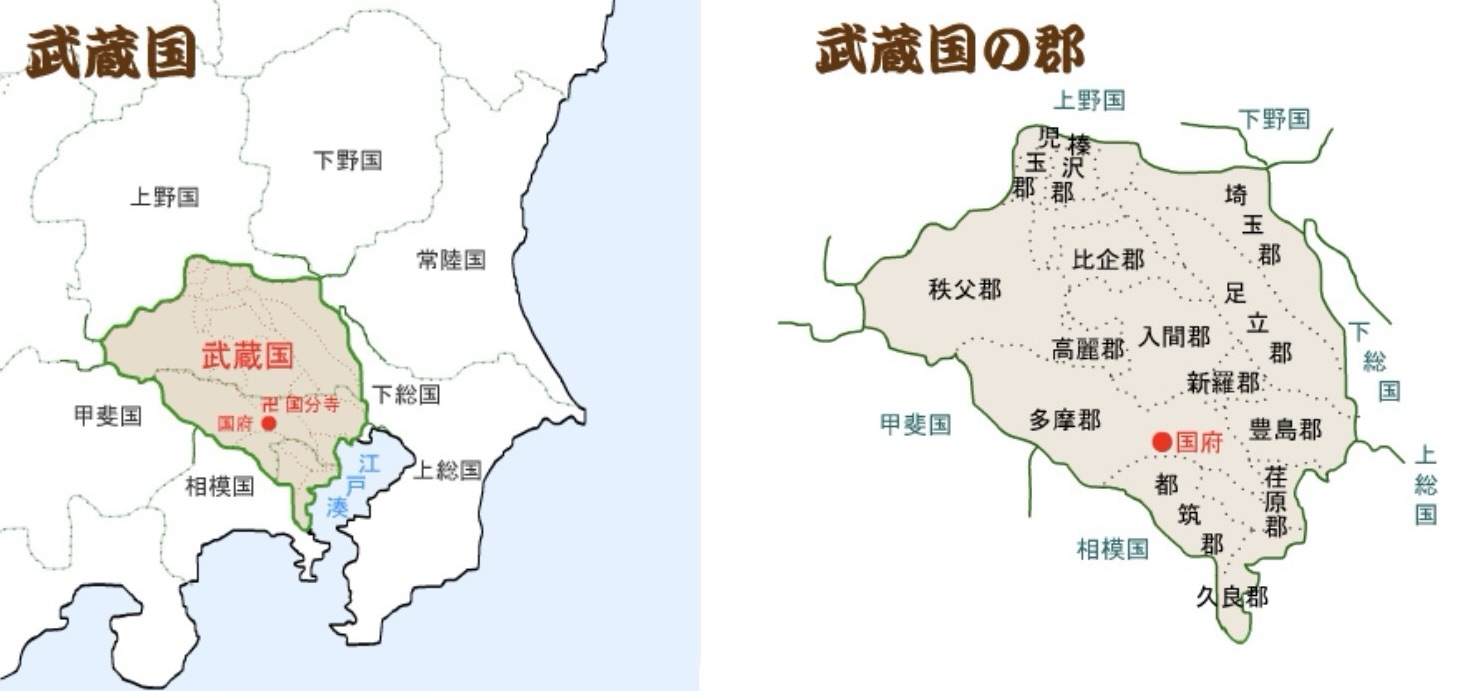

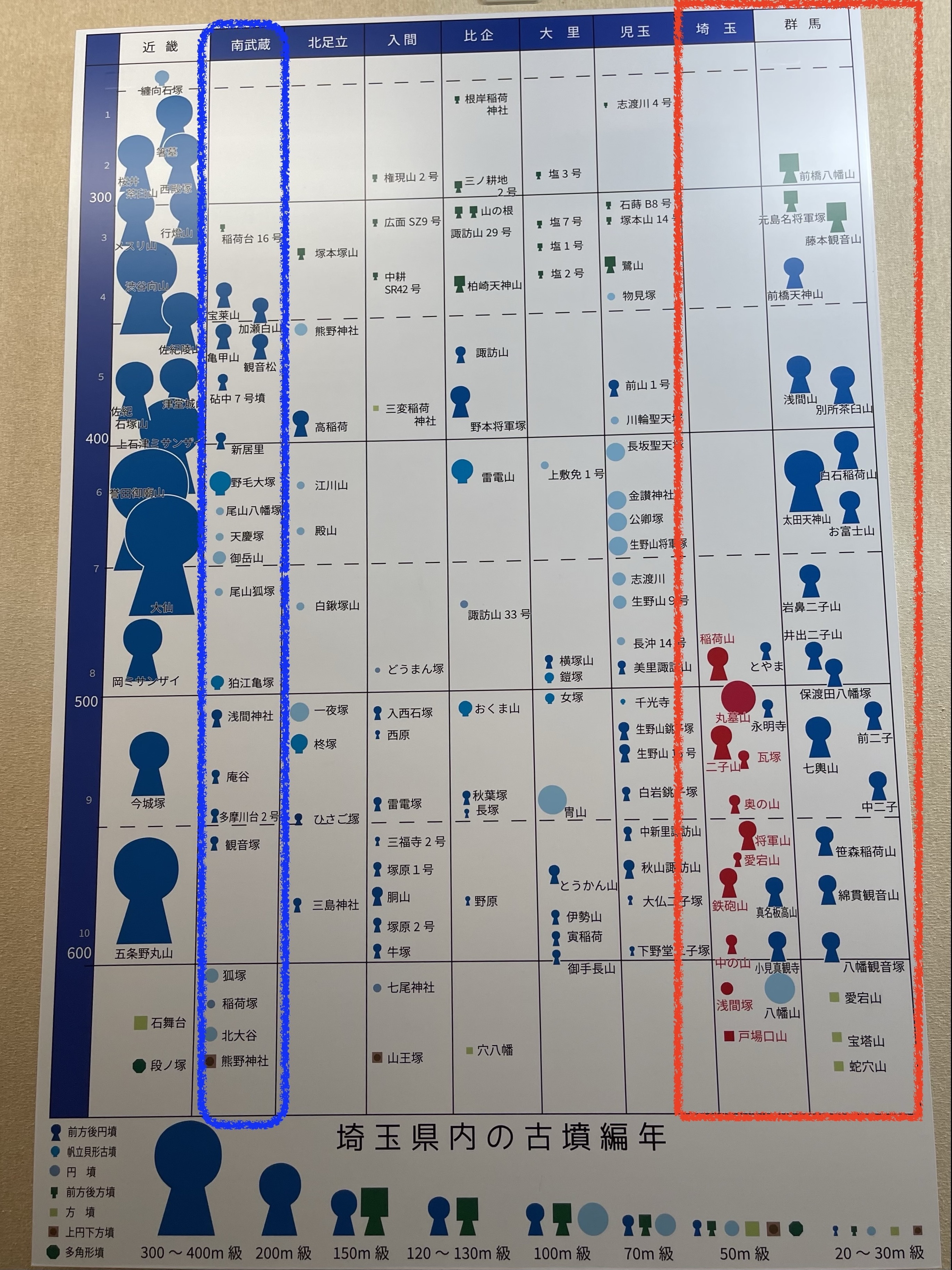

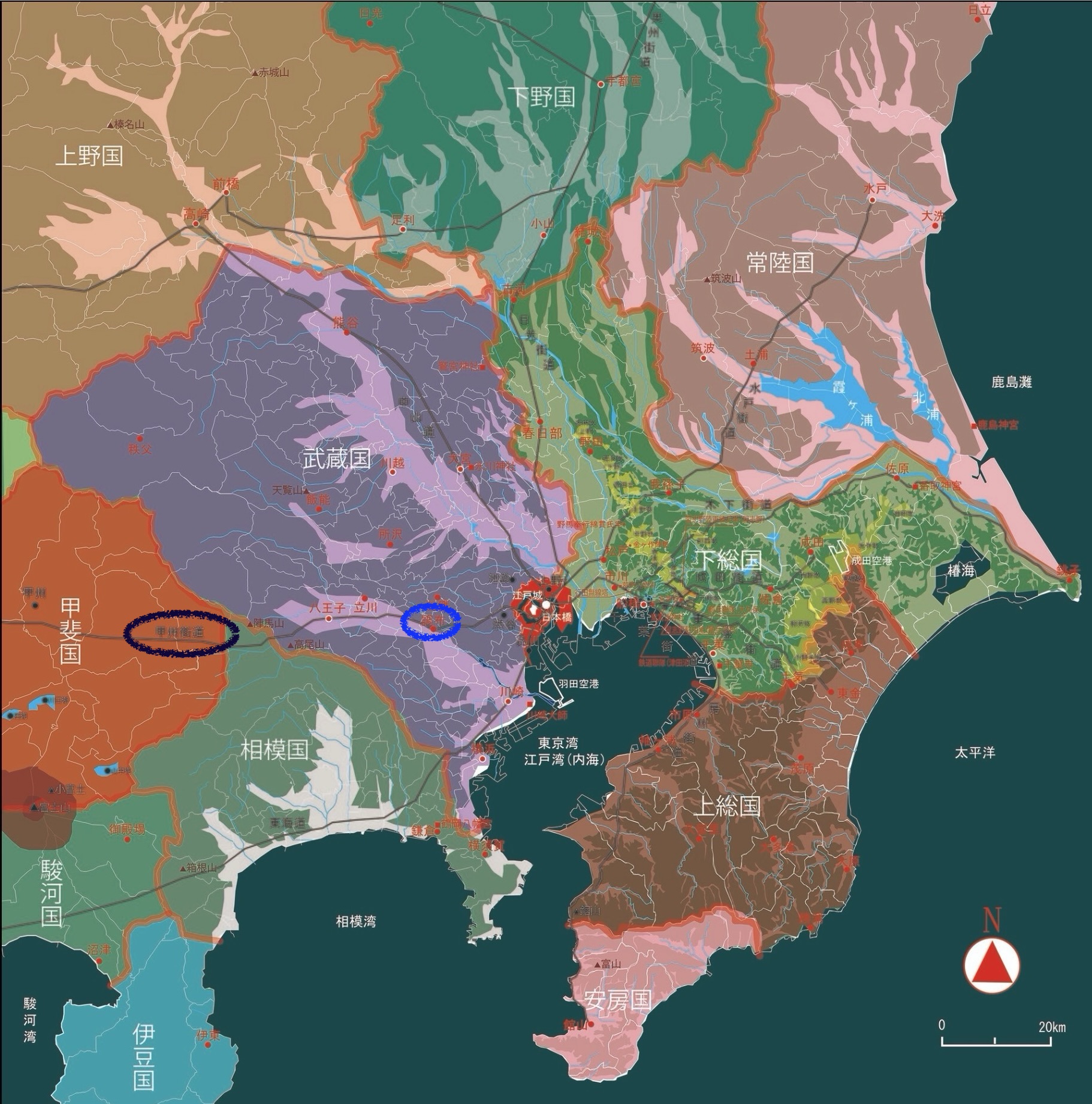

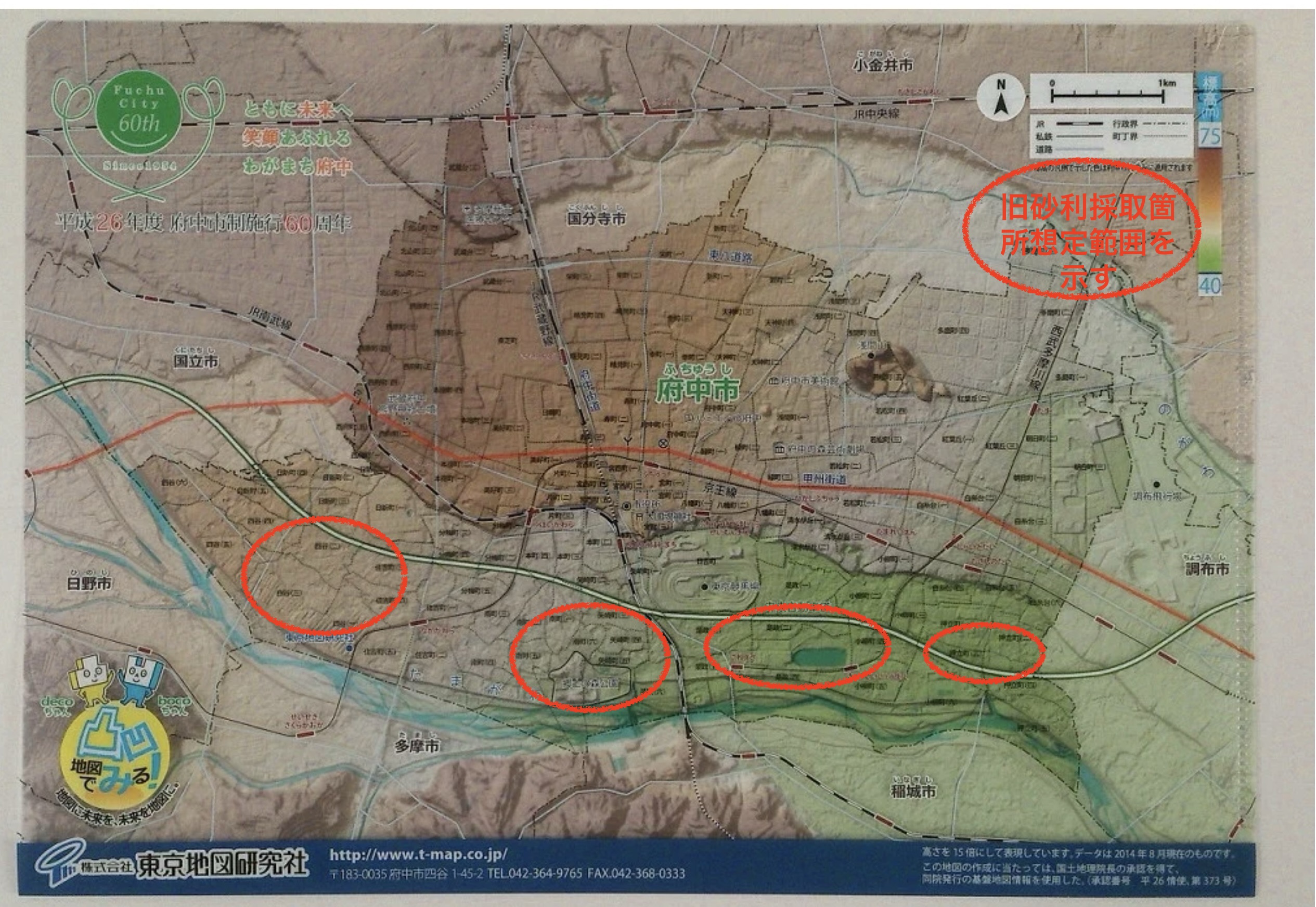

真夏の旅にでる。3月初旬に肥大化した前立腺の切削手術をし、頻尿との戦いに狼煙を上げたが、既に体を蝕んでいた睡眠不足からくる内臓の衰弱で体が悲鳴を上げ、白旗を挙げざるを得なくなった。睡眠不足は実に恐ろしき魔界 九州 に戻りたかったからだ。3月末、死ぬ前にどうしても成し遂げたかった九州 縦断旅行を決行し、日本の文化形成の歴史は九州 に始まったことを確信した。九州 は中国語では最も大きな国 。中国人は自国を九州 と呼ぶ。九 は最大、十になると零に戻ってしまうからだ。九 と久 は同音で、同じ意味にとる。つまり最も偉大な悠久の地 紀元前5世紀 、中国江南 の地から難を逃れた海洋の民が流れつく。稲作と漁撈を糧とした集落を作り、弥生時代が花開く。吉野ヶ里遺跡 にその面影を残す。更にこの地をまとめ、倭 1世紀 に伽耶 鉄の国家 を築き上げる。周 由来の青銅器 を作る技術も兼ね備えていた。鬼に金棒だ。倭 対馬 、壱岐 、更に九州北部を翼下に治め、大阪の地まで勢力を伸ばす。倭 鬼道 、ツングースの倭 族・濊 シャーマニズム 、これが現在の神道 5世紀初頭 、圧倒的武力を見せつけ、大阪の地を制する。更に、高句麗と戦いを繰り広げた。戦前日本が三韓征伐 倭 がなそうとしたことだ。この頃、宋書に登場する倭の五王 記紀 倭 前方後円墳 、堺の大仙陵古墳 は倭 人が築いた。巨大な古墳は王崇拝のためだけでなく、権力誇示のランドマーク だった。古墳時代とは群雄割拠の時代と見るべきだ 。そして倭 伽耶 百済 倭 528年 に筑紫の倭 族王の磐井 を斃され、新羅 532年 に百済 562年 に大伽耶 倭 7世紀 初頭に追い込まれた倭 壱岐 に古墳群を残し、歴史上、忽然と消える。663年百済白村江の戦い の敗北以降、ヤマト王権 が百済 倭 の覇権を奪う。8世紀初頭にヤマト王権が倭であったことを内外に示す 記紀 が纏められた。鵜呑みにすると分からなくなる倭 は完全に抹殺されたのだろうか?否、時を経て、14世紀 に倭寇 倭 としての最後の戦いだった。海人は歴史の中で黙して語らないが….今も尚、壱岐 ・対馬

2.壱岐・対馬に倭の残影 を求める 倭は今も….

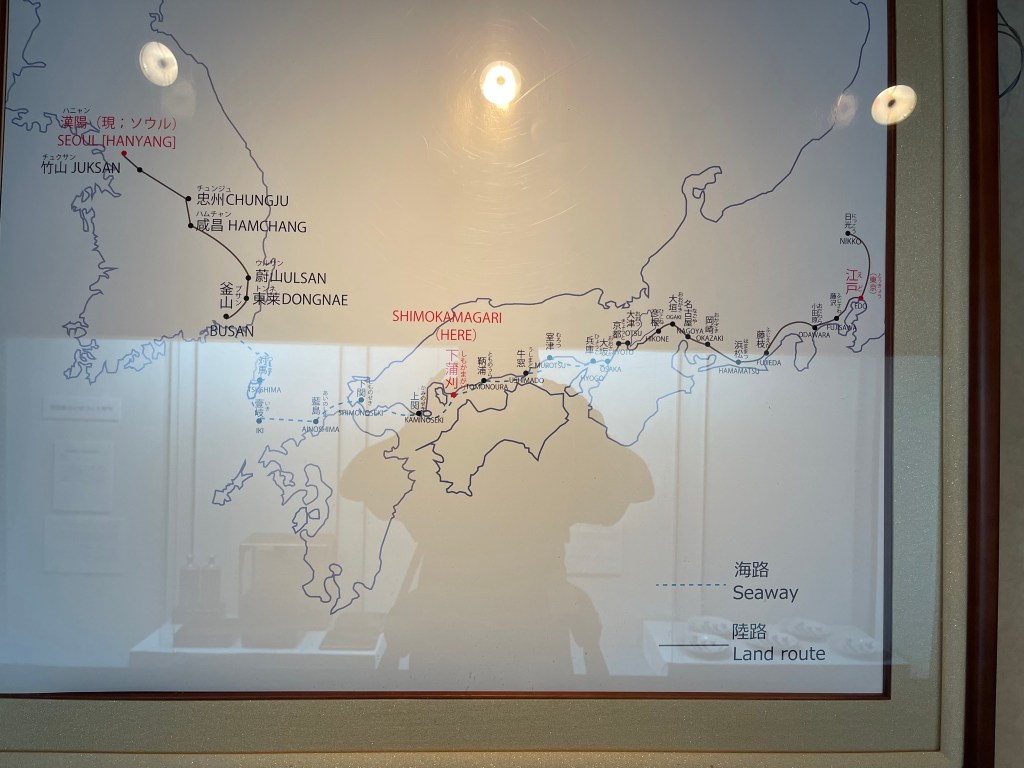

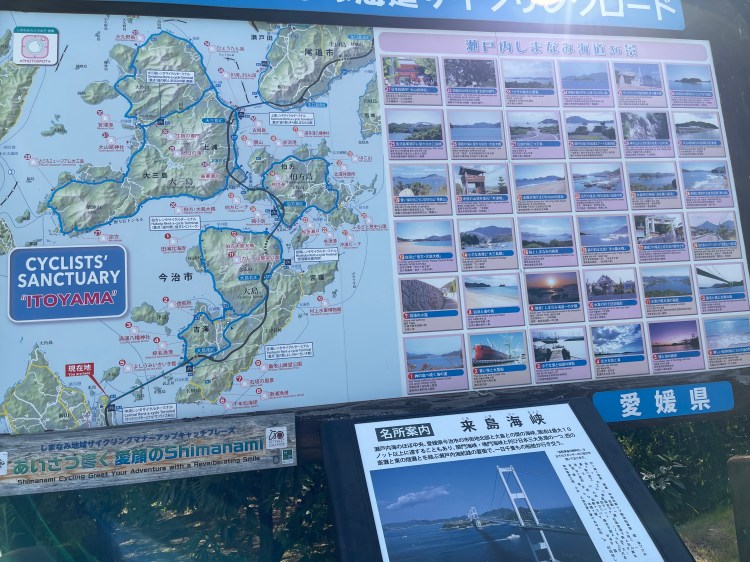

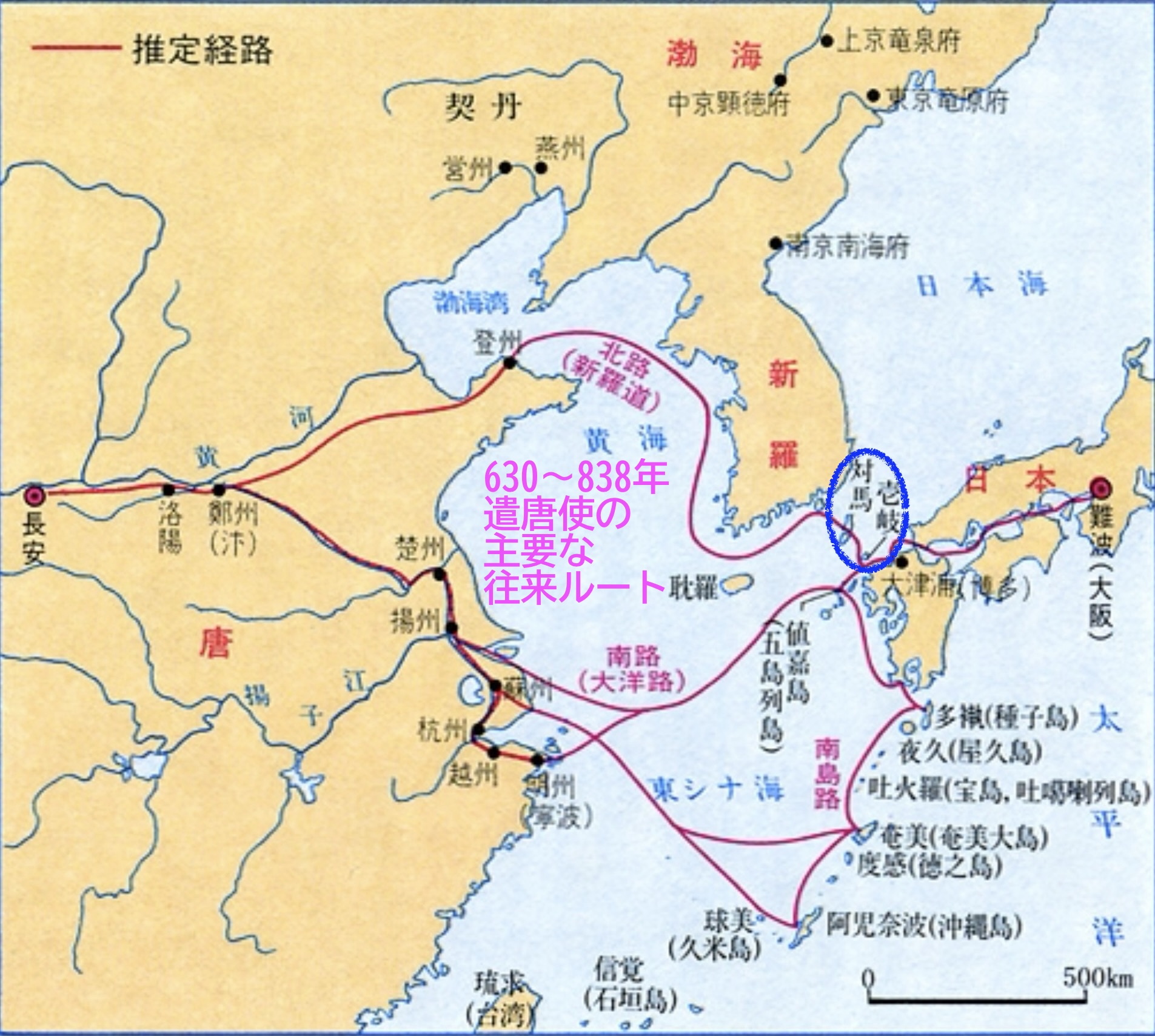

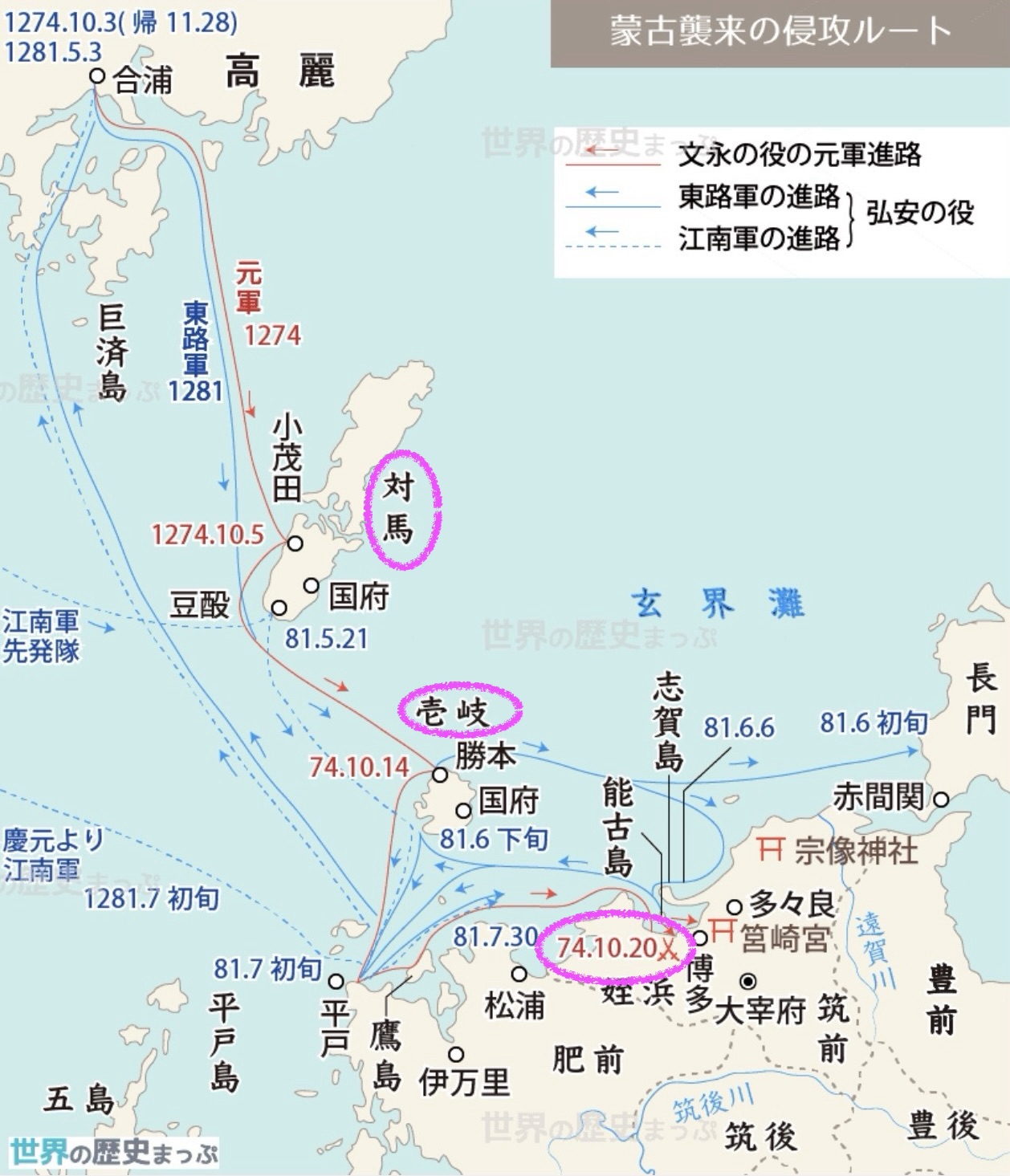

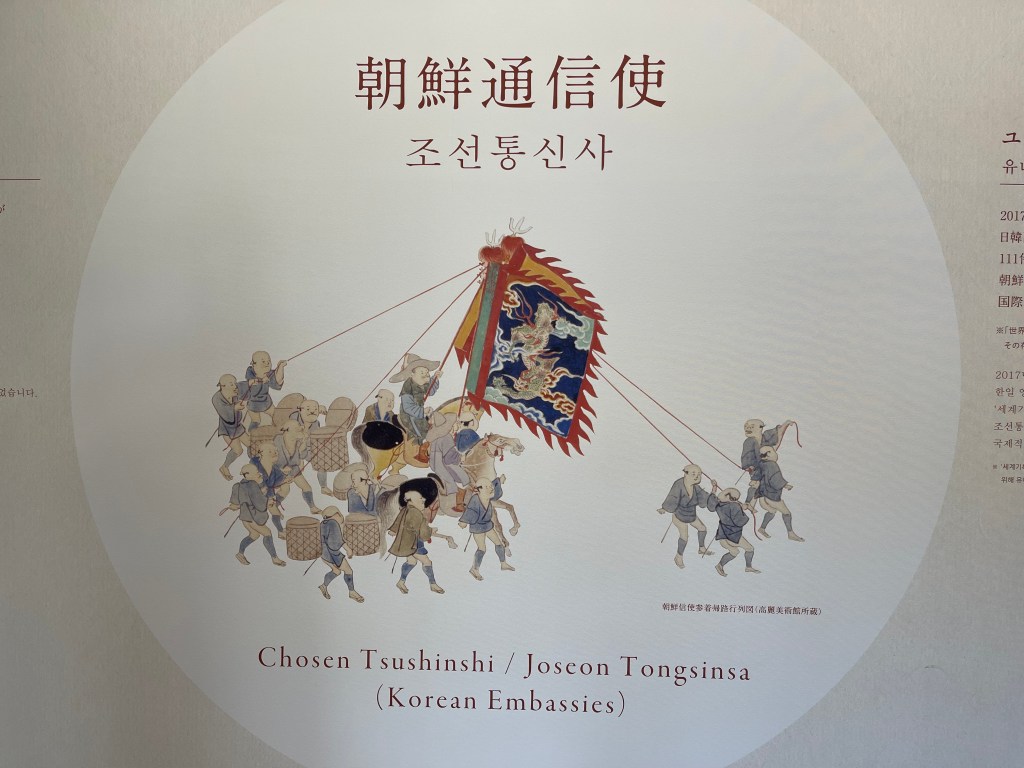

倭 は神道 伽耶 九州北部 とし、壱岐 ・対馬 が繋げていた。対馬 は接点に位置し、壱岐 は豊かな風土で、中心に位置した。日本から朝鮮、中国へ渡る飛石状の海の道の駅 。新羅、唐へ渡る最も重要で安全なルート 。この道は遣唐使 から遣新羅使 、更に朝鮮通信使 の通る道として1,500年 、人とモノ、文化の行き交う道、架け橋 となった。空の道のない時代、安全な海の道は貴重だった。一方、国境の島として、戦乱が起きれば、いの一番に矢面に立たされる。元寇 を真っ先に受け、一転し、自ら倭寇 となる。対馬宗氏 600年 の長期政権を築いている。権力を持ち堪えた理由は元寇 以降、明と清が日本に攻めることを恐れたこと。朝鮮も引き続き、明と清の勢力下に入っていたこと、日本についても豊臣秀吉以降、大陸進出の野望を捨て、鎖国へと向かったこと。経済的には両国の海禁政策の中で日朝の二国間貿易を牛耳られたからだけではない。何より倭の血 伽耶 倭館 朝鮮通信使 対馬宗氏

参考資料:地名が語る日本のルーツ34倭王済の都は大阪の百舌鳥(モズ) 「任那日本府」とは何か~朝鮮半島における倭人の勢力~ 古墳は語る(4) ~甕棺葬の起源地 古墳は語る(16)~古代天皇陵の謎 古墳は語る(18)~「前方後円墳体制は」なかった!? 古墳は語る(25)~朝鮮半島の前方後円墳の被葬者は誰? 古代の日本と加耶 邪馬台国は韓半島高霊の地 朝鮮半島南部の倭人の痕跡 高句麗と倭国・大和の戦い 百済の役の亡命者に関する一考察・・・亡命百済人の活動を中心に 【青銅器祭祀とは】弥生時代の「まつり」についてわかりやすく解説 朝鮮半島南部の倭人の痕跡 「倭」「倭人」について

3.壱岐・対馬への道、天気が全て!🌞こそ命

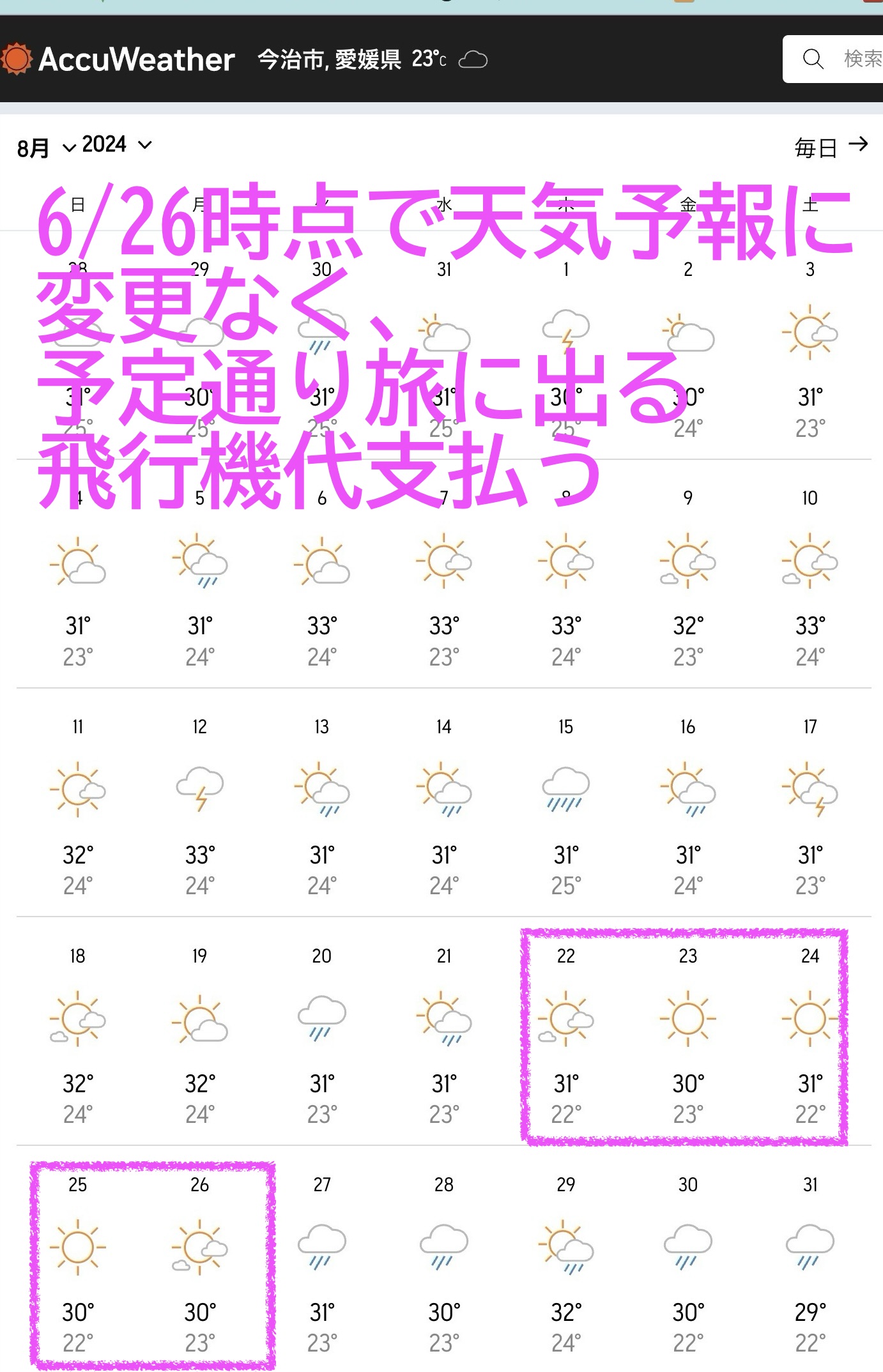

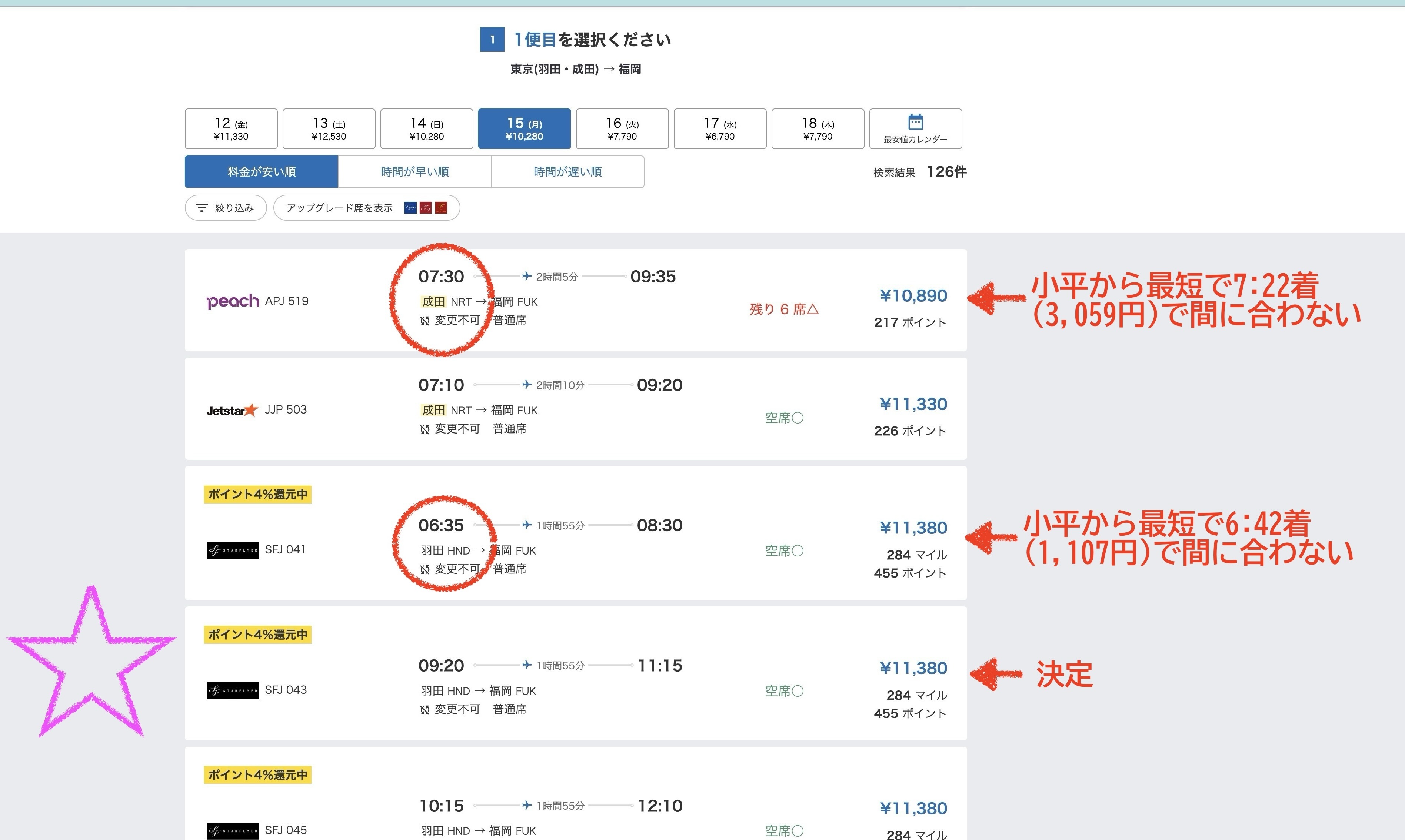

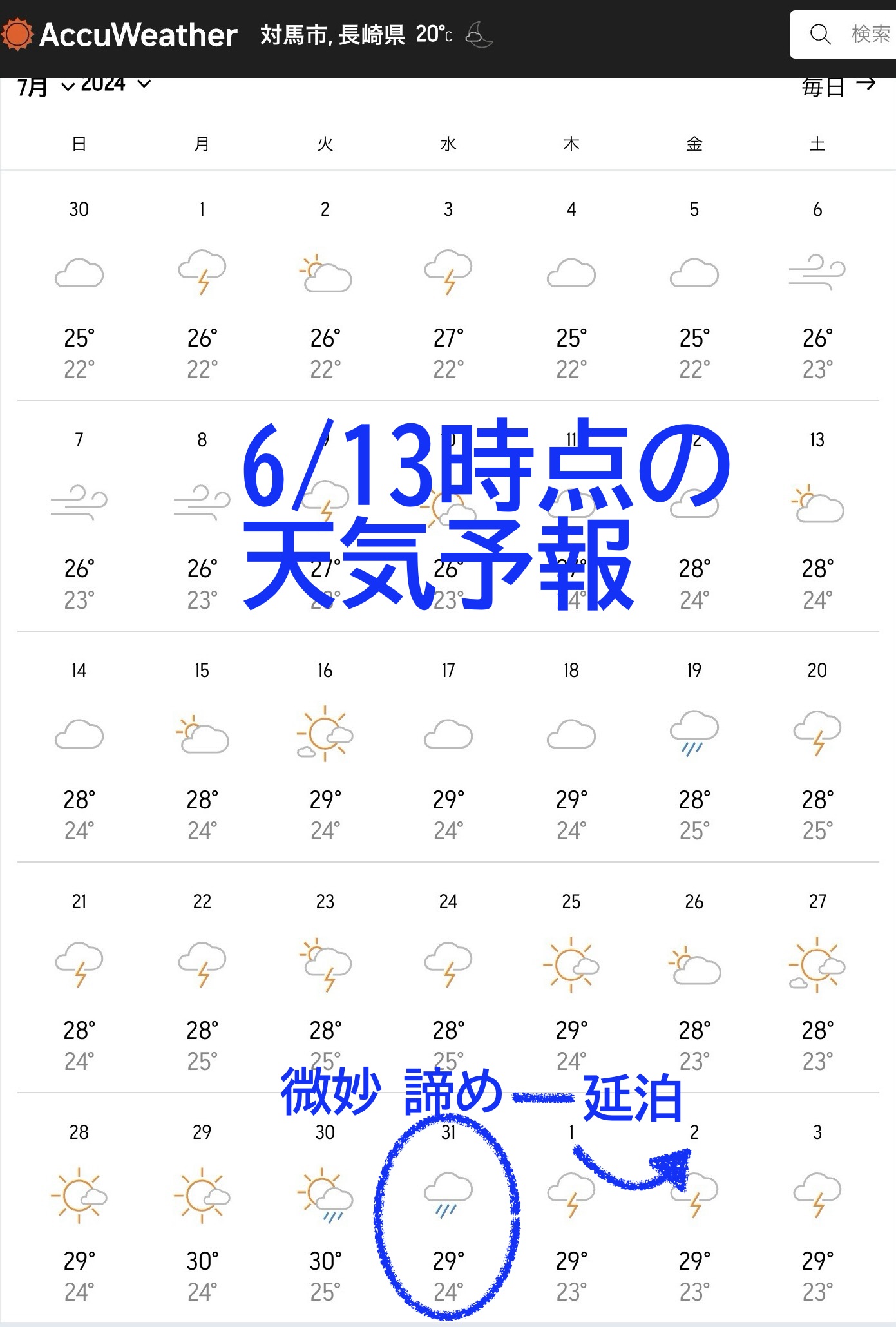

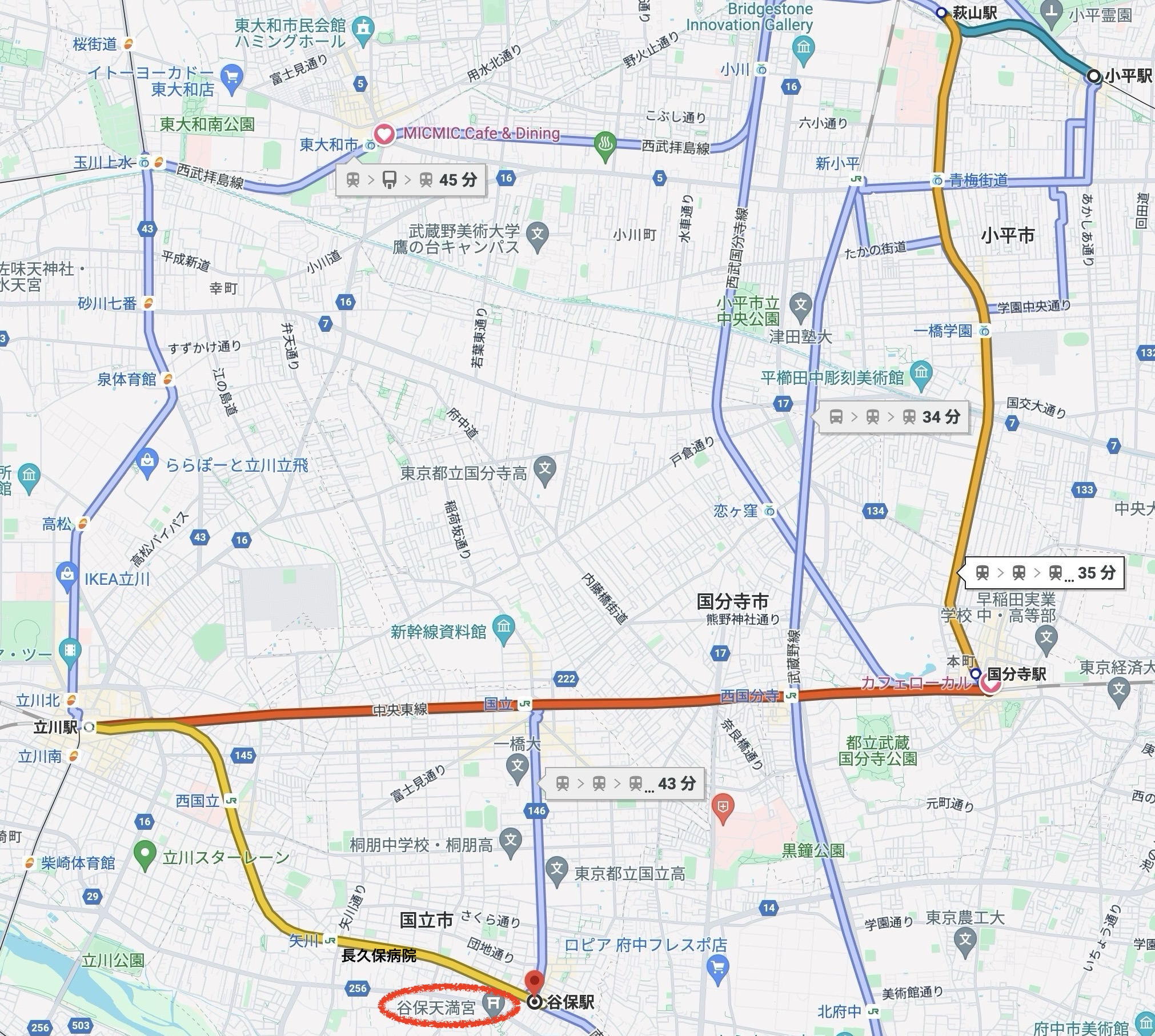

旅の準備は早ければ早いほど、🛫代を安く済ませ、最良の宿泊先を押さえられるのはわかっている。しかし、早ければ早いほど天気が読めない。☔️の旅路こそ虚しいものはない。梅☔️が明けるだろう7月末を壱岐・対馬の旅と決めていた。準備の開始は6月初旬、果たしてうまくいくか?6/6に長期天気予報サイトAccuWeather (これしかない)で7月末の天気予報を見る。7/15海の日から5日間雲はあるが晴れの天気予報。まだ夏休みに入っていない。毎日が日曜日の半 年金受給者にとっては安上がりな平日旅行がいい。🛫のチェック、何せ一番高く付くのは🛫代なのだから。一番安くて早いのはpeach の7:30am成田発だが、私の住む東京の多摩、小平からでは7:22着が精一杯。しかもギリギリ。🚃が少しでも遅れればout。🚃賃も3,059円かかる。🛫代が10,890円更に座席指定840円も必要なので、計14,789円、羽田発で間に合うのがskymark の7:35amの便になる。🛫代が11,480円で、羽田までの🚃賃が849円、計12,329円、結局、出発時間はそれほど変わらず、羽田発であれば2,460円 10,305円 も高く付き、到着時間は🛫であれば福岡空港9:20着で🚅は1時間半 遅くなる。博多港まで🚇空港線を使えば、中洲川端🚉で降りて歩くので2駅と50円の差。戻りはどうか?peach は11,090+座席指定840+電車代差695 計12,625円。skymark 羽田着便は16,080円なので、3,455円 成田に近い人は福岡に行くのが便利と分かる 。致し方ない。行きも帰りも羽田便をまず予約する。支払いは4日後の6/10、今年は梅☔️入りが遅く、梅☔️明けもままならなくなった。という訳で天気予報も支払いの段になって変わっている。海の日から5日間のうち、最後の3日間が曇りがち。昨年一昨年と梅☔️明けは7/22,23と遅くなっている。今年も左にあらん。と言うことで、まずは他の週をあたってみると7/28〜8/1が雲はあってもまだマシ。🛫代も当初より2,800円上がるだけ。予約し直すも、また4日後支払う段になって、7/31が☔️の予報に変わっている。振り回されているが、安全を見て宿泊数を1日増やす。対馬に3泊し、1日予備日とした。🛫代は往復32,160円 、当初の計画より4,600円 加算となった。また4日後支払う段になって、☔️の予報がなくなったのには驚かされた。支払い終えたのは6/16、決定まで10日かかった。ここでオチがつく。何と出発前日になり、座席指定の取り忘れが発覚する。予約先決で席を後回しにしていたのを忘れていた。全く情けない。急ぎ取る。勿論窓際なし。行きは通路側もない。帰りは通路側になる。夏休み期間致し方あるまい。しかし、天気予報は6日間🌞になっている。対馬から韓国釜山が望めるだろうか、希望が膨らむ。

4.壱岐・対馬の旅のbest choice 移動手段と宿泊先予約

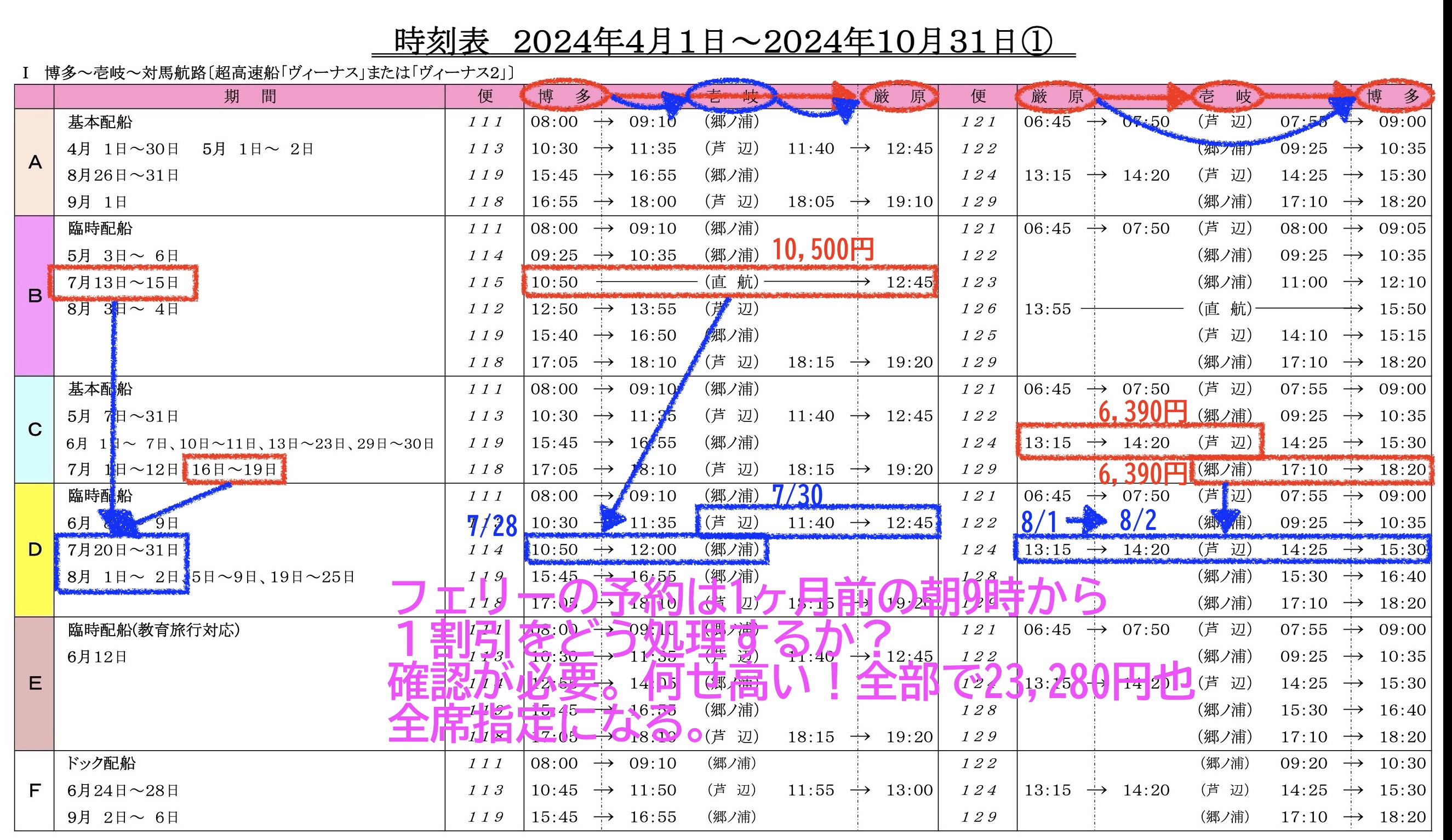

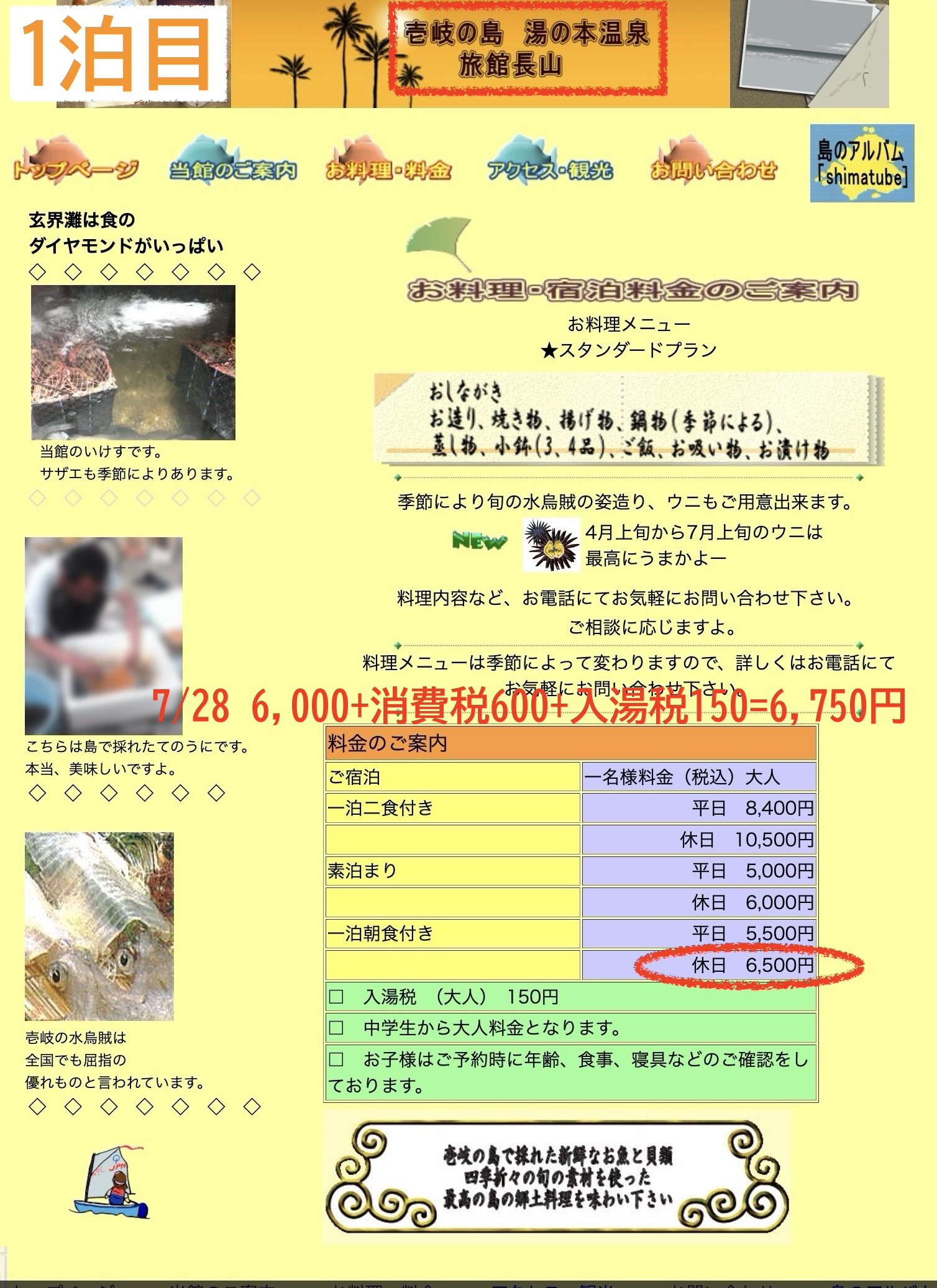

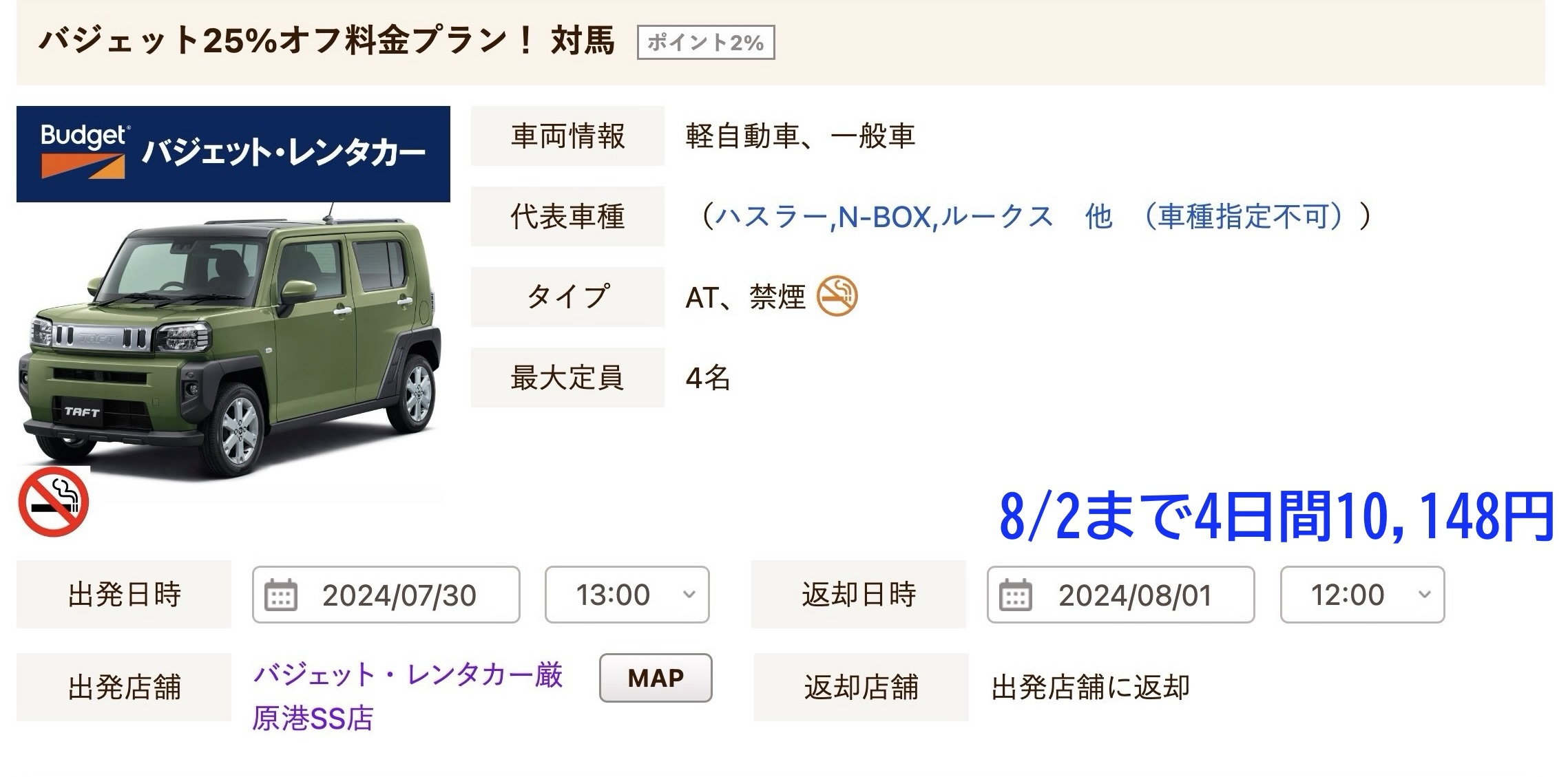

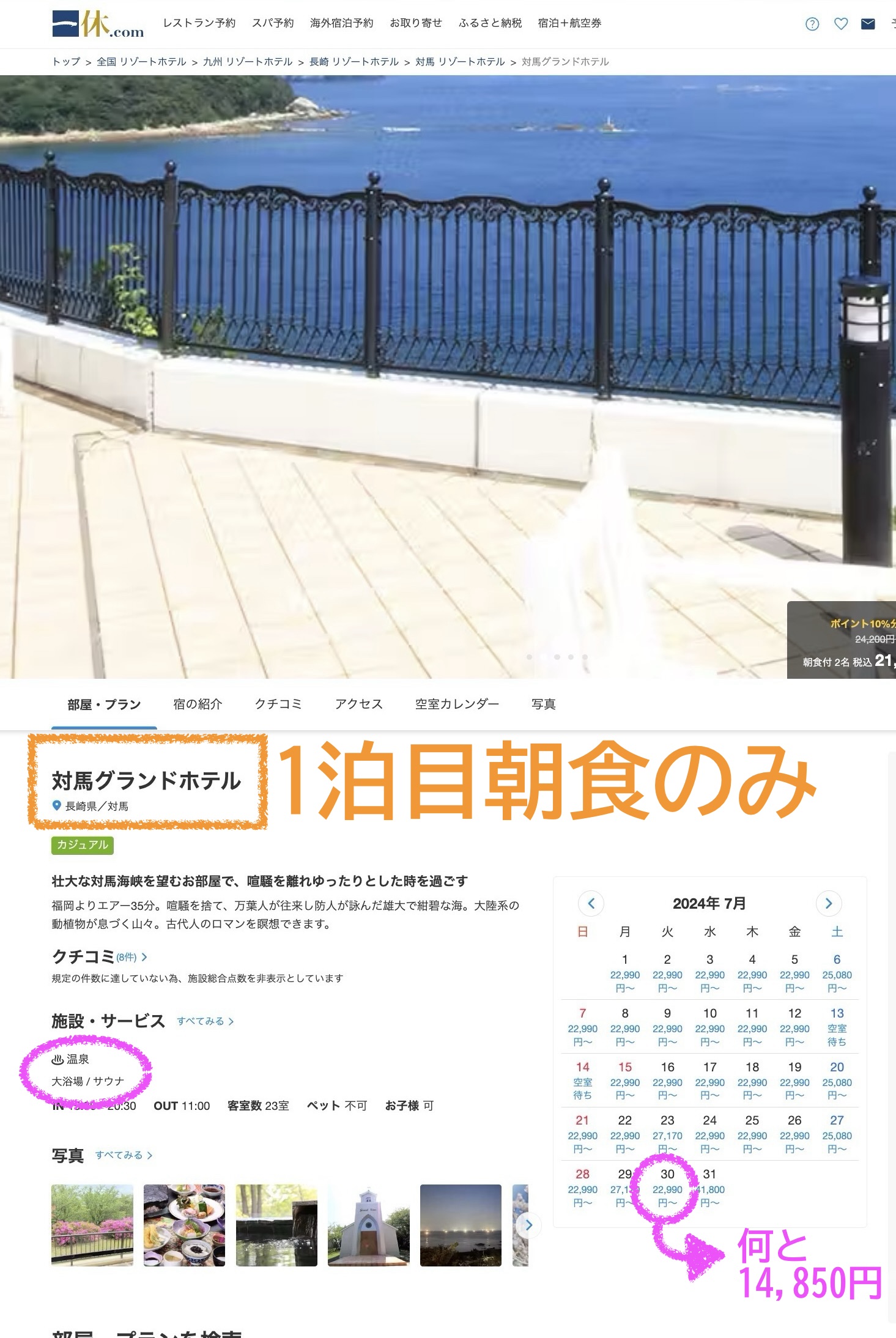

壱岐・対馬 へ渡るには✈️か⛴️になるが、コストを優先し、⛴️としたが、時間的にも本数から見ても安いフェリーはなく、超高速船になる。何と往復費用は✈️代並みだ。博多〜壱岐、壱岐〜対馬各6,390円、対馬〜博多10.500円、計24,280円、1割引きで21,852円 (実際の請求はガソリン価格下落による値引きで16,690円 になった。5千円以上安くなる。)予約は1ヶ月前になる。壱岐はレンタルの電動バイク で回りたかったが、たまたまお休みで、電動アシストサイクル にする。3日間で3,850円、乗り捨て代550円、計4,400円 。宿泊は1泊目、湯本温泉の旅館長山 6,600円 (朝食のみ)、2泊目、海を望む繁屋千賀荘 10,400円 (朝食のみ)、対馬はレンタカーで回る。ダイハツ軽、4日間で10,148円 、宿泊は3泊目、海に望む温泉の対馬グランドホテル 14,850円 (朝食のみ)、4泊目、厳原繁華街の東横INN 7,700円 (朝食のみ)、5泊目、港に望む DAEMADO HOTEL 6,449円 、交通費70,988円 、5泊6日の宿泊費45,999円 、計116,987円 、さあ存分に楽しもうぞ。

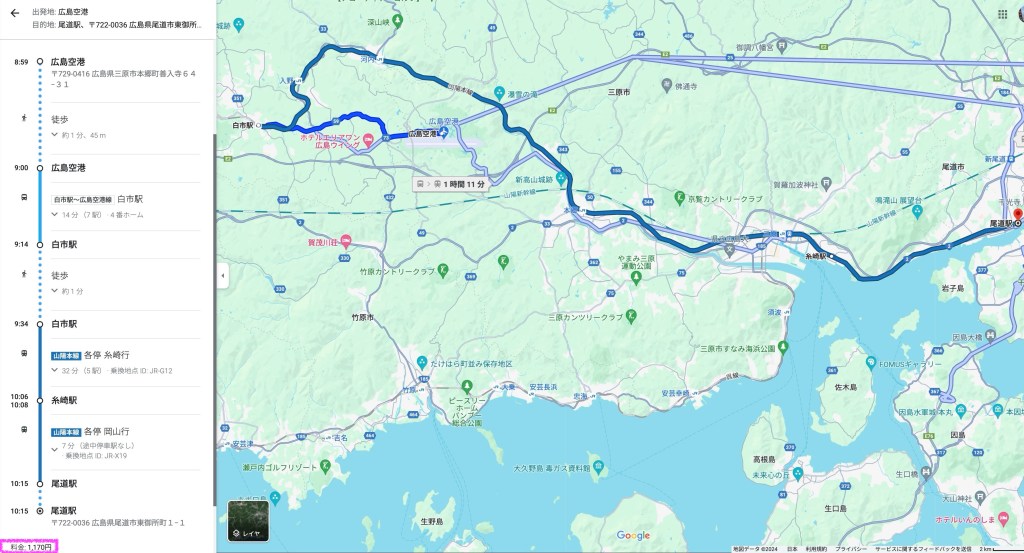

5.いよいよ出発 羽田🛫→🛬福岡..🚇福岡空港🚉..🚈..中洲川端🚉..🥵..博多港 兎に角暑い!

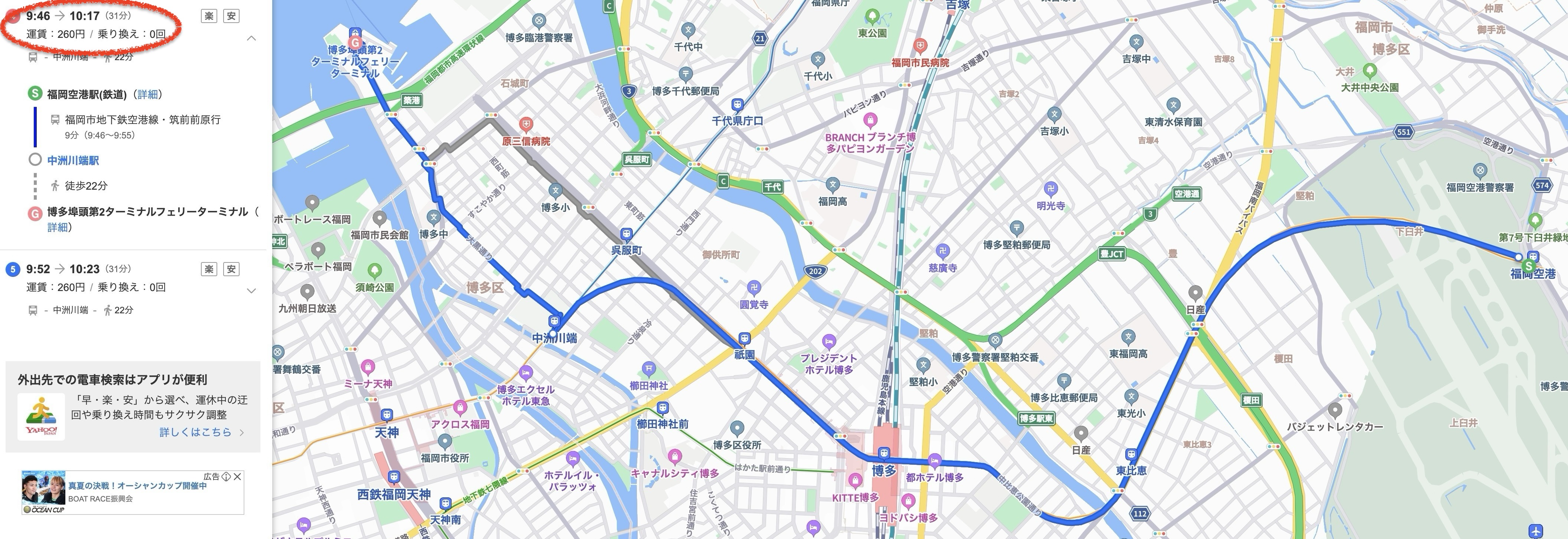

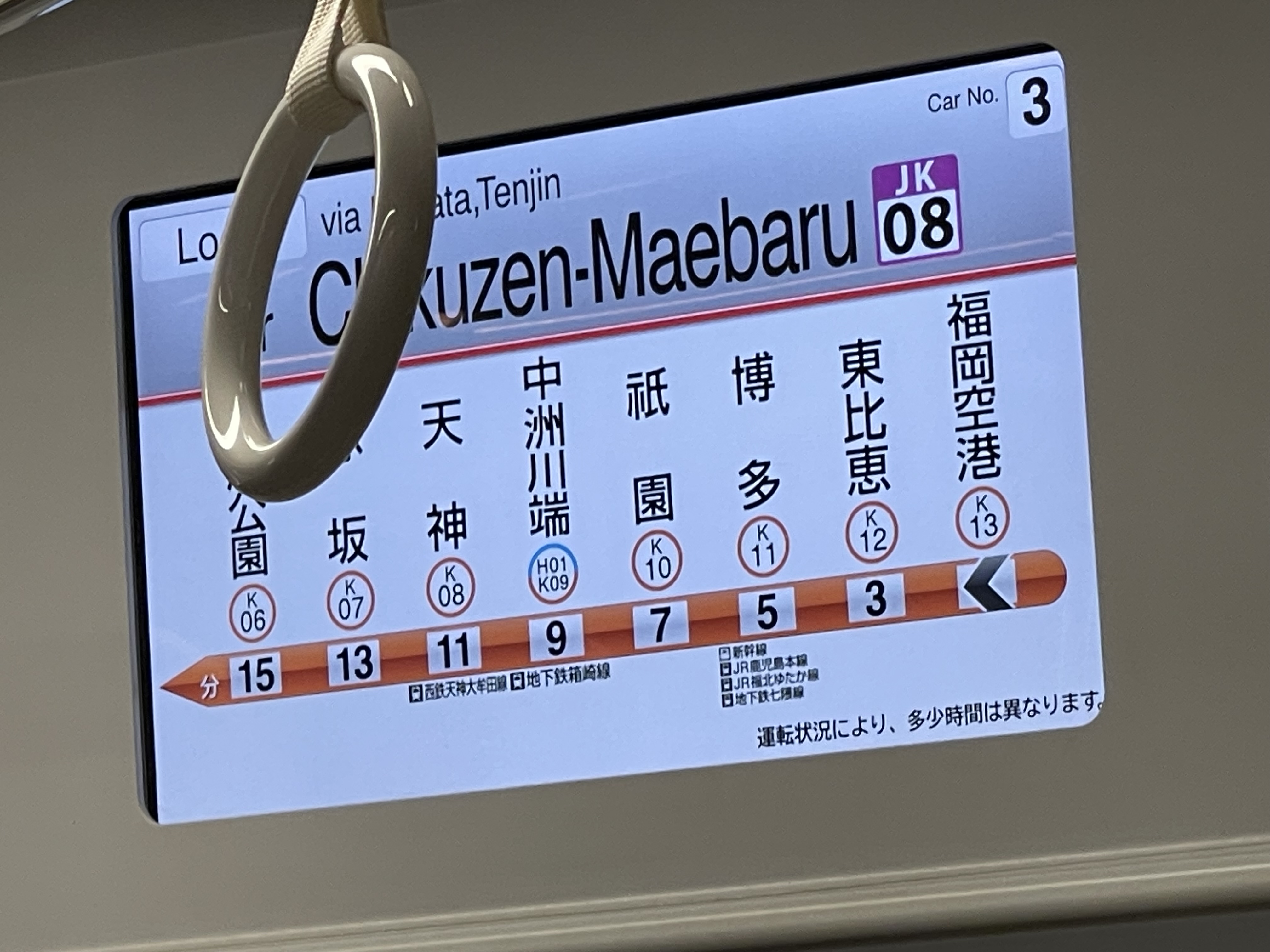

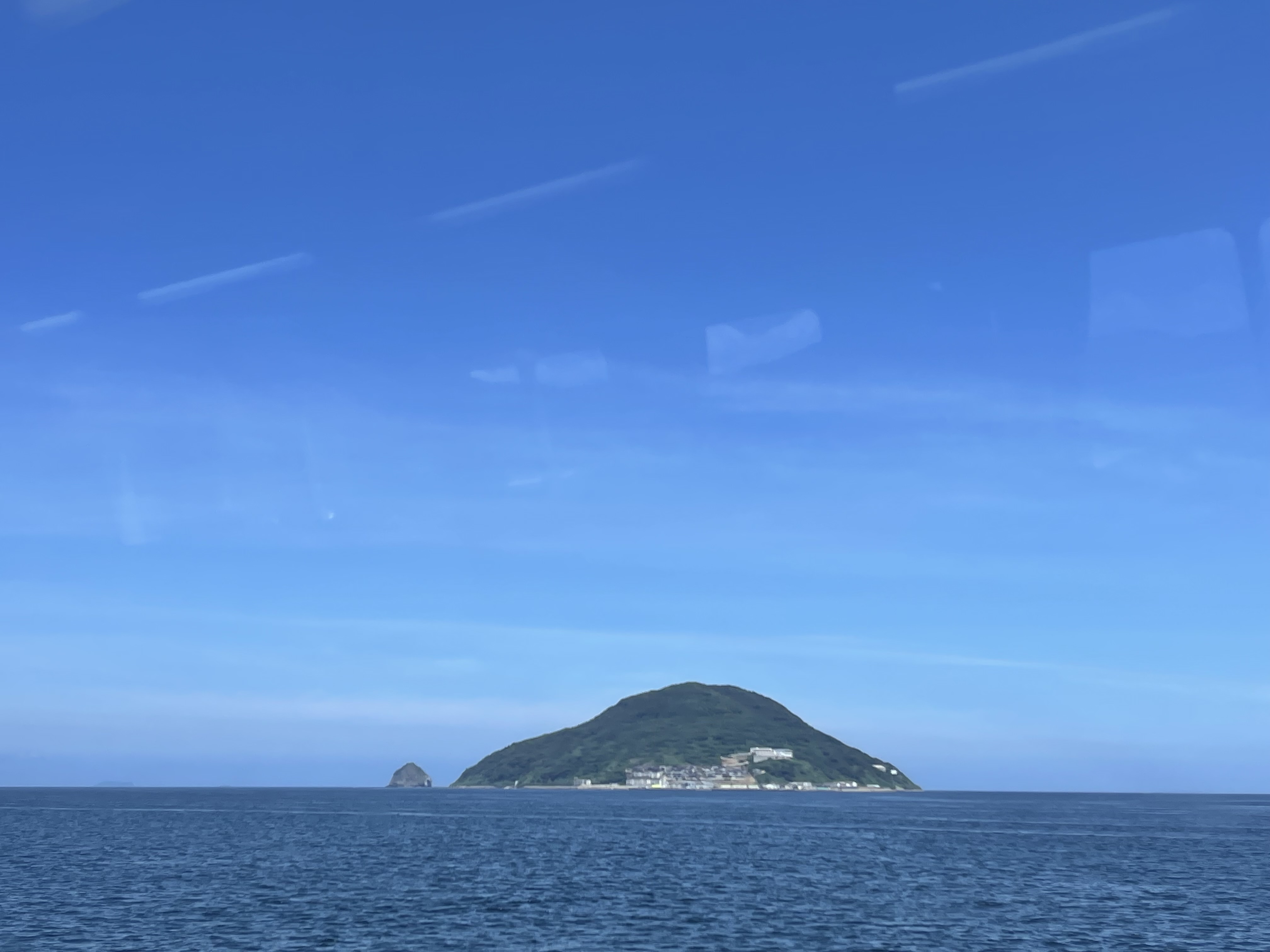

🛫のチケットは出発の前日、Eメールで送られてくる。QRコードのみ。搭乗手続きは読み取り機に翳せば済む。スマホさえあればいい。チケットを探す手間がない。便利な時代が来たとつくづく思う。定刻通り7:35amに羽田🛫を飛び立つ。朝飯は機内で、空港の自販機で買ったサンドウィッチ300円のみ。☕️は機内サービス。惜しむらくは空の雲、機内から🗻が見えなかった。まあ全てが完璧とはいかない。福岡🛬まで2時間もかからない。🛬から外に出ないで、9:46amの🚇に乗る。🛳️は10:50am。中洲川端🚉に着いたのが9:55am、まだ小一時間ある。博多埠頭🛳️ターミナルまで、博多川沿いにゆっくり柳に風の風情を楽しみながら歩いた。しかし、何せ暑い!川沿いは陽を遮るものがない。頼りとする風もない。💦だくになる。🛳️ポートへ着くなり、スーパーでカット🍍と冷えた缶酎ハイ、🍓大福を買って、齧り付く。最早、暑くて訳がわからなくなる。予定通りに超高速🛳️に乗る。潮風を受けてを期待したが、何と、指定していた最上階(2階)最前列は前方が操縦室になるため壁、しかもシートベルトをつけなければならない。窓越しに景色なんて風情もあったものではない。荷物だけを置き、後方の席から風景を眺めることとした。日曜日の昼着便だけに飛行機と違い、船便はまだ余裕がある。勿論帰りの指定席も前方に操縦室のない1階へと変えることにした。今思うとこれがこの旅のケチのツケ始めだった。

6.旅は全てが上手くいかない、壱岐とは?対馬とは? 壱岐と対馬は陽と陰、内と外

好事魔多し、この旅にこそ言える。壱岐・対馬 の6日間は嵐の谷間で連日🌞に恵まれた。私の旅人生でこんなに天候に恵まれたことはない。風雨に曝されながら自転車を漕ぎ続けたことが何度あったか知れない。現在の天気予報の精度の良さと自分の運に感謝しなければならない。しかも東京より涼しい。最高温度30℃、この時期梅雨が抜けない北日本を除いて本州四国九州に熱波が襲っていたが、壱岐・対馬は沖縄同様、例外的に涼しかった。大陸からの風だったのか、浜風に癒された。ただ、天気運が悪運をも持ってきたようだ。壱岐では、初日からスマホの充電ケーブルが切れ、2日目に自転車がパンク、更に転倒、3日目、対馬に渡ってすぐに昼飯抜き、4日目は山で遭難し、5日目は水と飯を求め、彷徨った。連日トラブルに巻き込まれた。対馬は緑溢れ、美しい、しかし、人影がない。壱岐はまだ至る所に自販機があったからいいが、対馬はほぼない。山中にコンビニもちょっとした店もない。助けを求めて、彷徨わなければならない。島旅の厳しさを味わった。因みに壱岐の人口密度は164人/km² (独立市の島としては宮古、江田島、淡路、石垣に次ぐ5位)、面積は134km²(約山手線内2個分)、対馬に至っては37人/km² 707km² 、因みに東京23区は15,708人/km²、622km²(奄美大島より若干小さく、淡路島より大きい)で対馬の方が大きいにも関わらず、東京23区との人口密度比0.2% 5倍 、逆に人口密度はほぼ1/5 89% 1.1% 36% 、農地が27% を占めている。バランスがいい。 如何に壱岐と対馬が対照的か分かる。まるで陰と陽、内と外の関係にも思える。これは行ってみて余計感じる。

2024.07.28 1日目:壱岐郷ノ浦港 岳ノ辻展望台 🐬鼻 👹 の足跡湯本温泉

7.郷ノ浦港🚲→岳ノ辻展望台 我々は何処から来たのか?

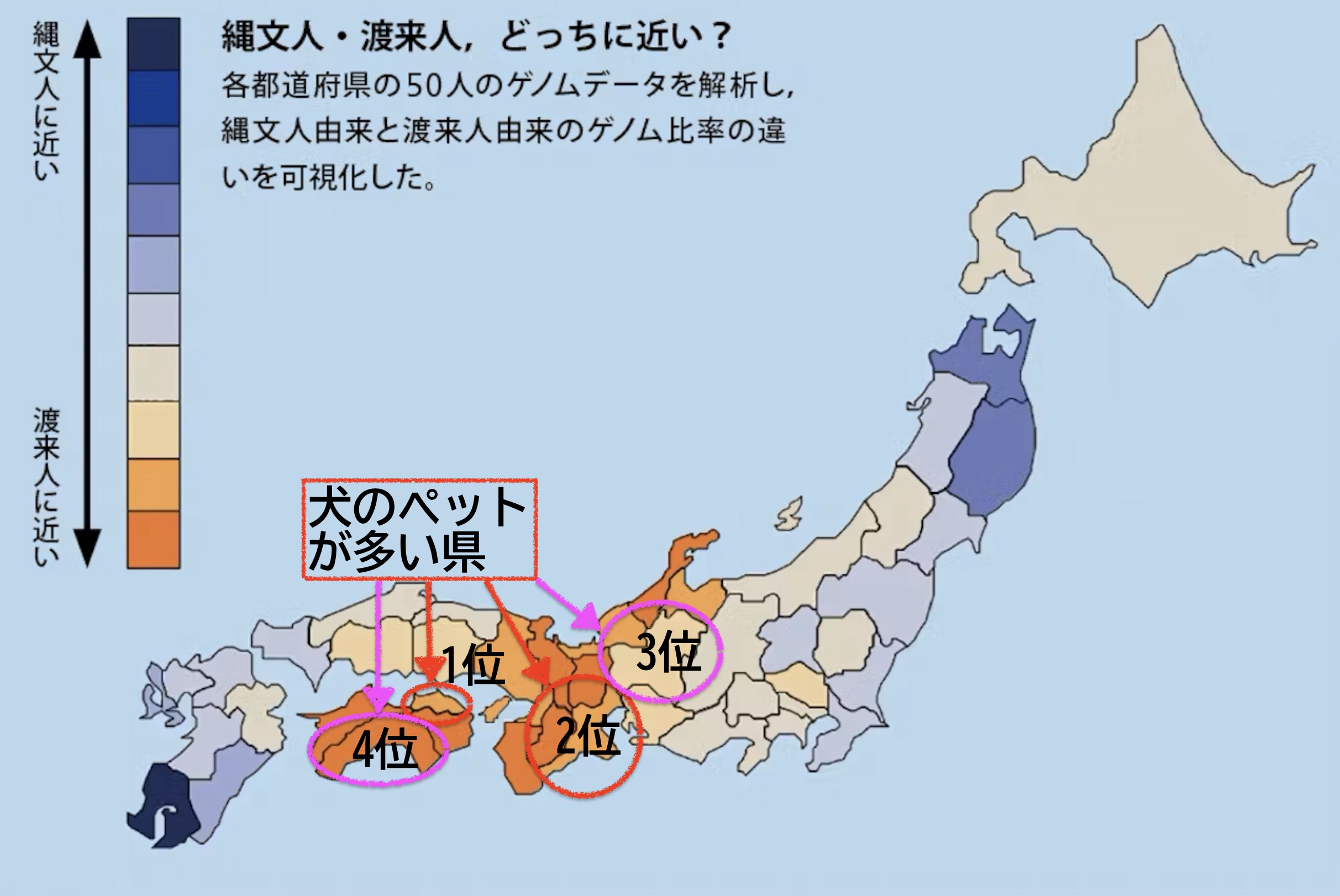

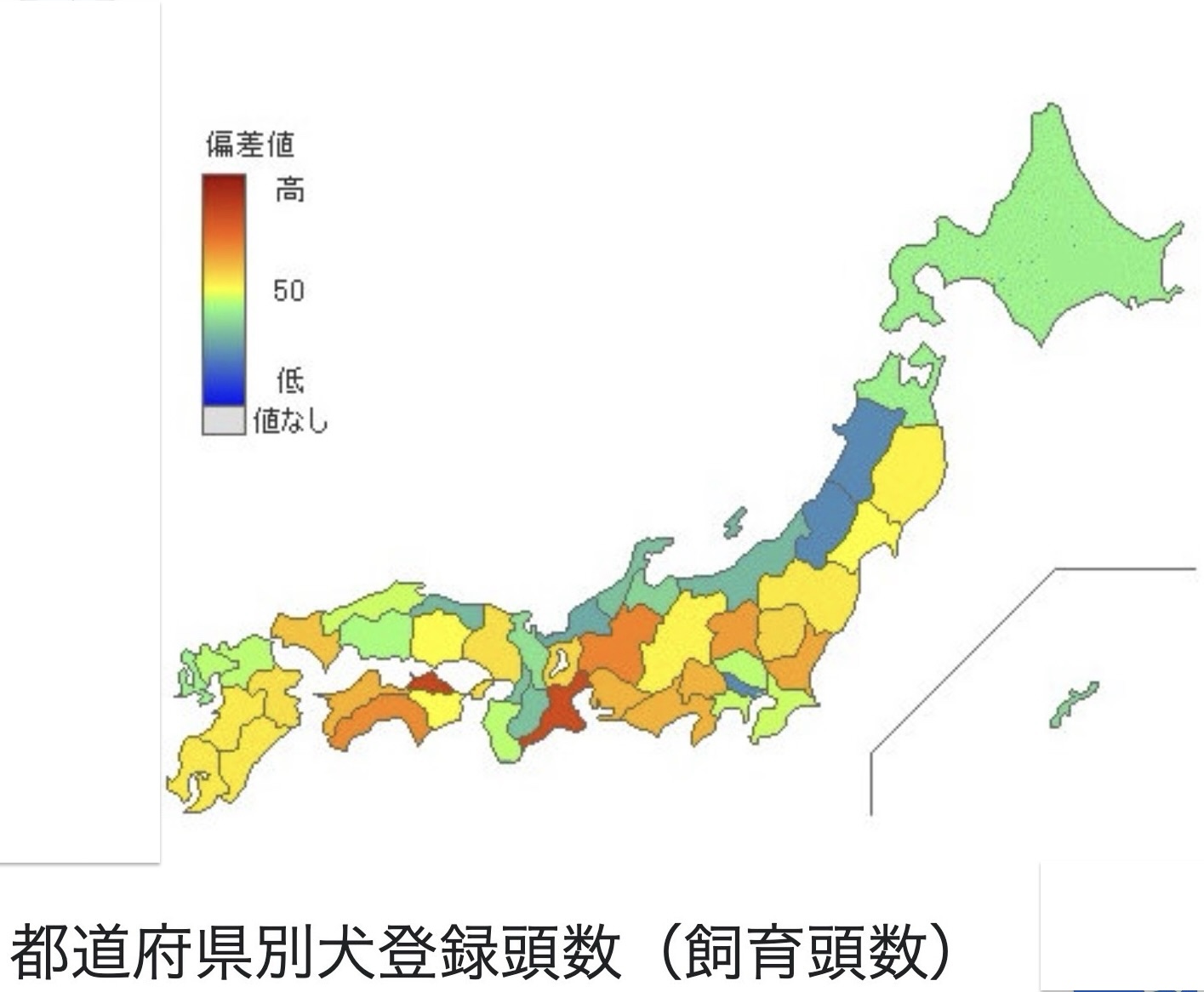

この日に郷ノ浦祇園山笠 が開催されているとは露知らず、港の賑わいに驚くばかりだった。楽しみにしていたターミナル2階の髭達磨でのランチは予約満席とのことで断られた。港で体制を整えて旅に臨む目論見がまず消えた。致し方ない。レンタ🚲を借りに観光案内所に向かう。途中明日の辰の島への船の確認が必要とのことで勝本漁協に電話を入れる。何と船は朝1番の9時には出ない。10時からとのこと。知床の遊覧船事故から観光船管理が厳しくなり、1隻が修理に入った由、この出発時間の確認が結果的に功を奏することになる。因みに私は電動アシストの🚲に乗ったことがない。中国で電動🚲に乗っていたが、アシストではなく、言わば電動バイクで、電池が切れたらペダルを漕ぐものだった。従ってほぼペダルは使わない。電動アシスト🚲の運転の難しさは漕がなければ動かないということで、急な坂道を登る途中で、ペダルを踏み切れなくなった時どうなるかだ。モーターを装着した🚲は兎に角重い!坂道は余計キツくなる。正にこの悪夢を2日後に経験することになる。🚲には他にも致命的な弱点がある。これもその日に経験する。電動アシスト🚲は電動バイクより電池が持ち、安く借りられ、ガソリン代もかからない。実際、旅の途中で電池切れはなかった。普通の🚲より体力消耗が避けられ、地球にやさしい乗り物であることに間違いない。難なく壱岐最高峰岳の辻までは上れた。この🚲で山手線が2つスッポリ入る壱岐の島を回る。周囲191kmある。結構ハードだ。早速出発、岳ノ辻展望台 みうらや とある。ちょっと覗くと、空いてる席がある。懐かしいお座席だ。相席で座らせてもらえた。昼過ぎで若干落ち着きを取り戻した頃合いだったかも知れない。赤うに丼が今の旬で、いくらか忘れたが、大金を出してまで食べたいとは思わなかったので、うに飯定食1,250円を頼んだ。これが美味い。うに飯は勿論、アオサの味噌汁や壱州豆腐 や和物がいい味を出していた。特に豆腐、硬さと甘さ、これは何だ!大豆が凝縮されて出す味わいに違いない。料理でも劇と同じで端役にこそ旨みがある。岳ノ辻展望台 岳ノ辻展望台 腕の内側に短い横線 があるか?聞いてこられた。私は生まれて初めて、この線の存在を知った。両腕にくっきりとある。これは九州で主に話題になる話らしい。彼女が言うには壱岐の人間は蒙古人に蹂躙された。この線は蒙古人の血を引くことの証明らしい。親父は四国の出で、お袋は蝦夷系だ。尤も四国には帰化人が多く住んでいたので、その系列かも知れない。この話を聞いただけでも大陸に近い九州の人々が自分のルーツを探っていることが分かる。大陸との接点に生きているからだろう。我々東国の人間は、ルーツに関係なく、生きている。言わば自分の歴史に無頓着なのだが、琉球、熊襲、朝鮮、中国などの渡来人で構成される日本の西域の人々は民族の血に敏感なのかも知れない。

VIDEO

8.🐬鼻

ここから🐬鼻 🐬鼻 初瀬海豚鼻 とある。ただそれだけ。案内板の先に下草を刈ったのみの道なき道が見える。岬に通じるのだろうか?全く人影は見えない。蛇でも出そうな道で、只管歩くと眼前に海が広がった。岬の先端に来たようだ。鼻は岬を意味する海に向かって突起のこと。しかし、実際の🐬 👹の足跡 へ。ナビはスマホ任せだ。因みに買い物の支払いもpaypayなので、これもスマホ頼み。スマホでlogデータも取っている。写真もビデオも皆スマホ。バッテリー切れが一番怖い。なので補助バッテリーは安全のため2個持っている。そろそろスマホ自体のバッテリーが切れそうになっている。ビデオもそうだが、logデータを取っているとバッテリーの消耗が激しくなる。急ぎ補助バッテリーと繋げた。ところがスマホのバッテリーの残量が上がらない。寧ろ減っている。バッテリーが暑さでやられたか?一応新しいバッテリーでも充電が切れる。おかしいと充電ケーブル を見ると裂けている。ケーブルがやられたようだ。新しいものを買わなければならないので、郷ノ浦に戻る。祭り最骨頂で、電気屋が開いていない。街の人は親切だ。コンビニならと言う。なんと丘の上。街中から離れている。コンビニは島に5軒しかないそうで、一番近いのが丘の上。そこから遠回りになるが、👹の足跡 に向かえる道がある。行ってみると、売っていた。助かった。最早16時過ぎ、🐵岩 へは行くのを諦めることにした。明日にするしかない。今日は🦍岩 で我慢しよう。

9.微笑む🦍岩 👹 の足跡👹 の名がデイ 、韓国語の”大 “?

微笑む🦍岩 に着いたのが17時、日が長くて助かる。人っ子一人いない島の最西端。芝生の先に岩はあった。よく整備されている。西陽が眩しい。ただ、暗くなったら危険に違いない。波音が凄い。対馬海峡、日本海の荒波には違いない。👹の足跡 は岩と波の共演で足跡を作り出している。👹 の名がデイ 、何のことはない、韓国語の”大 “だ。鯨を獲るために踏ん張った足跡と言う。壱岐には👹伝説 倭人 だったに違いない。何故記録を残さなかったのか?消されたのか?消したのか?蒙古軍も壱岐を拠点とし、博多を攻めている。対馬は山。食に困ったに違いない。壱岐は長崎県内でも諫早に次ぐ豊かな稲作地帯だ。

10.湯本♨️ 離島留学 壱岐焼酎

暗くなる前に湯本♨️ 湯本♨️ 旅館長山 は海に近く、お風呂が良さそうなので選んだが、何故か旅館サイトで予約できない。HPがあるので、直接電話し、予約した。晩御飯は賄いがこの時勢いないのでと断られた。朝食のみで宿泊代は、当初6,750円と言われたが、請求は6,600円、通常は宿泊を受け入れていないとのこと、私の場合、旅館で預かっているお子さんが夏休みで、この前日に福岡の家に帰られるので受け入れて頂いたと後から分かった。湯本♨️ 離島留学 離島留学 離島留学 壱岐・対馬 は正に日本の窓口として一番相応しい。ここに架け橋としての倭 の歴史が生きるに違いない。話は湯本♨️ に戻る。源泉温度は69℃ もある。普通の温泉で35℃ほど、とてもそのまま入れない。旅館長山では朝風呂は無理と言われた。冷ますのが大変。75℃ に達していると言われた。何せ源泉が旅館の裏なので、建屋まで熱が伝わってくる。夏なのに何でボイラーを焚いているのかと思ったほどだ。湯は赤褐色で鉄分が多く、塩辛い。濃厚な♨️だ。泊り客は私一人、疲れを癒すに最高だった。しかし温泉が勿体無いと思った。これだけ湧き出る湯、温泉発電 しな川 へ。歩いてすぐ、小学校の斜め前だった。

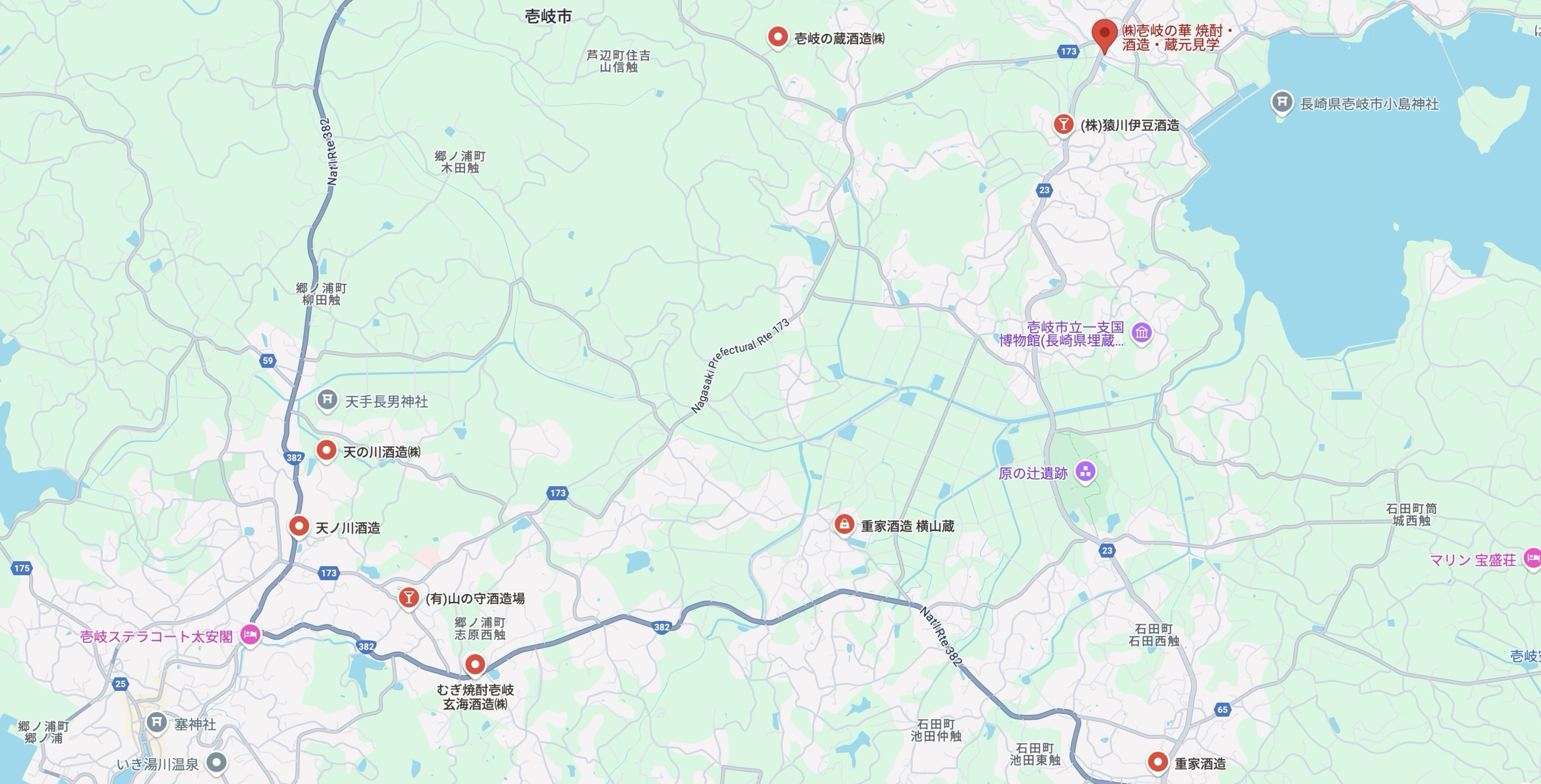

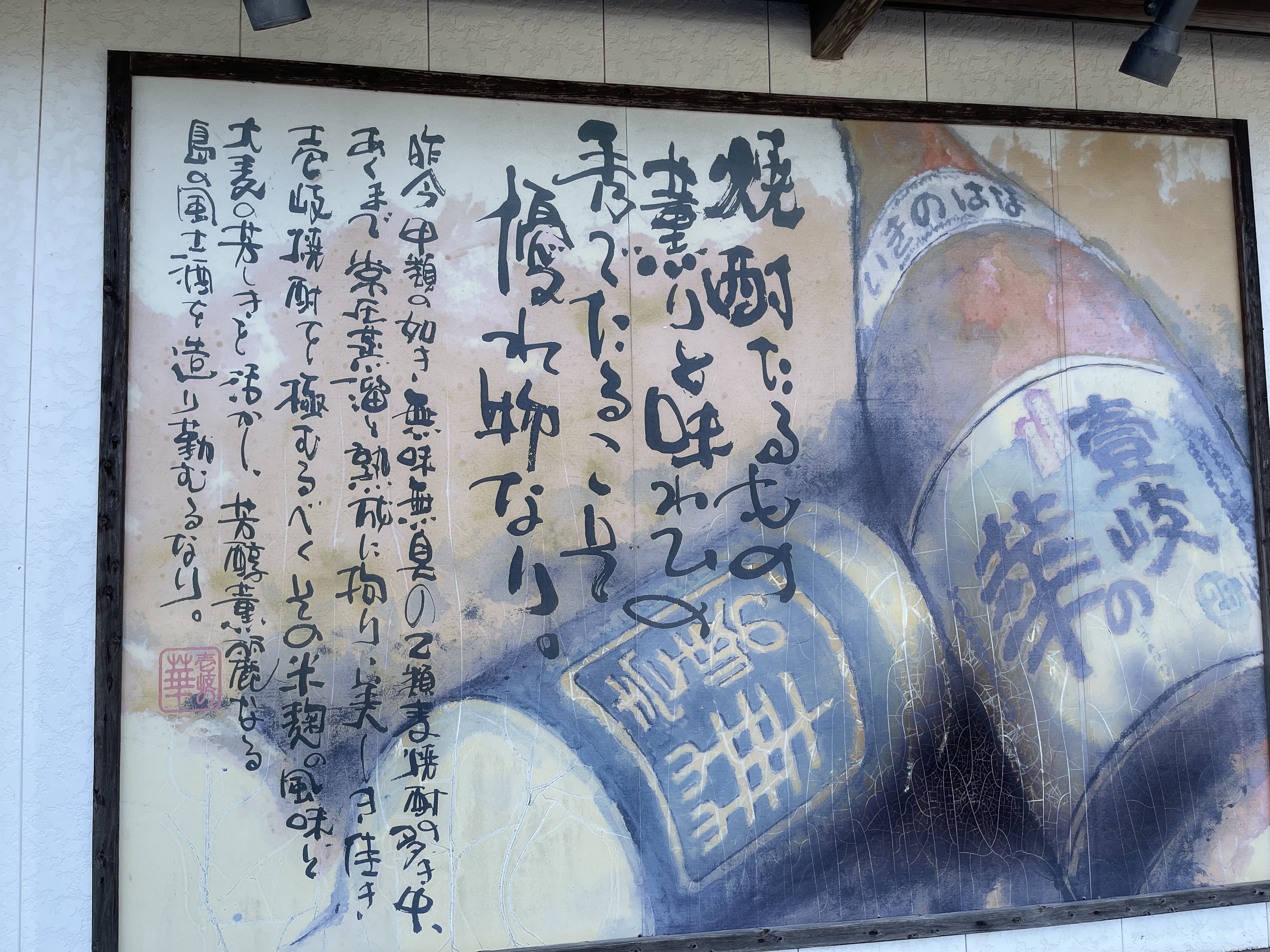

壱岐の焼酎 ロックでまず頼む。どうしても呑みたかった。ん〜ん、実にまろやか。しかもスッキリしている。米麹で麦を発酵し、蒸留させて作っている。これが壱岐焼酎 粕取り焼酎 米粕 を蒸留させた酒だ。蒸留酒 は13世紀 に遡って、蒙古が2回目の元寇 1281年弘安の役 で日本に向かう際、高麗 の安東 に伝え、更に元寇 の際、壱岐 に2ヶ月居座った際、やはり伝えたのではないか。高麗での製法はマッコリ を蒸留させ、保存の効く上に旨みを凝縮させたソジュ (焼酒)にしている ドブロク 40度 、薬 や消毒用 としても使われた。壱岐で蒙古や高麗の兵の中で疫病が蔓延した。傷ついた兵士のために消毒が必要だった。ソジュ (焼酒)が壱岐で作られた理由がここにある。下って1795年 、平戸藩から壱岐の酒造業者に消毒用に荒生 (アラキ) の焼酎として確保する通達がでている。アラキ 500年 以上に渡って蒸留酒 の製法は守られていた。4世紀 後半に百済から北魏由来の醸造 技術がヤマト王権 にもたらされ、更に13世紀 には高麗 から蒙古 由来の蒸留 技術が壱岐 に伝えられることになる。朝鮮半島を通して日本酒が生まれ、更に焼酎が生まれる。壱岐・対馬 は酒についても橋渡しの役割を担っている。焼酎の歴史は沖縄の泡盛 からとなっている。1575年 の薩摩の記録が最初になる。このほぼ300年前 の壱岐の焼酎の発祥の歴史は残されていない。ただ、焼酎 という言葉が朝鮮経由で入ってきた証拠として残っているのではないか。泡盛は与那国島の花酒 60度 と半端ない。壱岐焼酎が米麹に麦を原料とした理由は江戸時代、米が年貢として取られたため、麦を原料にせざるを得なかったからとしているが、寧ろ麦を選んだ理由はマッコリ 麦麹 を使っている。マッコリ 麦 にあった。ドブロクにはない旨さだ。これを古の人は憶えていたのではないか?もっと穿って見れば、百済より前に倭 が神道 と共にマッコリ 御神酒から焼酎への流れは自然だ 本地垂迹 マッコリ アラキ ソジュ

店の女将が寿司を握るかと聞いてきたが、断った。この美味い酒と刺身で十分だった。日も暮れかけてきた。惹きつけられるように浜辺に出、夕焼けを迎えに外海の見えるところまで出た。美しい風景だった。後で有名な湯本湾の日暮れと知った。1日目の締めは熱い温泉に2度浸かり、ぐっすり寝た。今日だけで40km走った。

参考資料:韓国の焼酎 ソジュ 麦焼酎の元祖、壱岐焼酎とは? 安東焼酎 米焼酎が最初!ザビエルの時代から続く焼酎の歴史とは?

2024.07.29 2日目:湯本温泉🚲→🐒岩 辰の島 🐬パーク 男嶽神社 一支国博物館 千賀荘

11.湯本温泉🚲→🐒岩 パンク 、勇健 が雄健 を救う縁

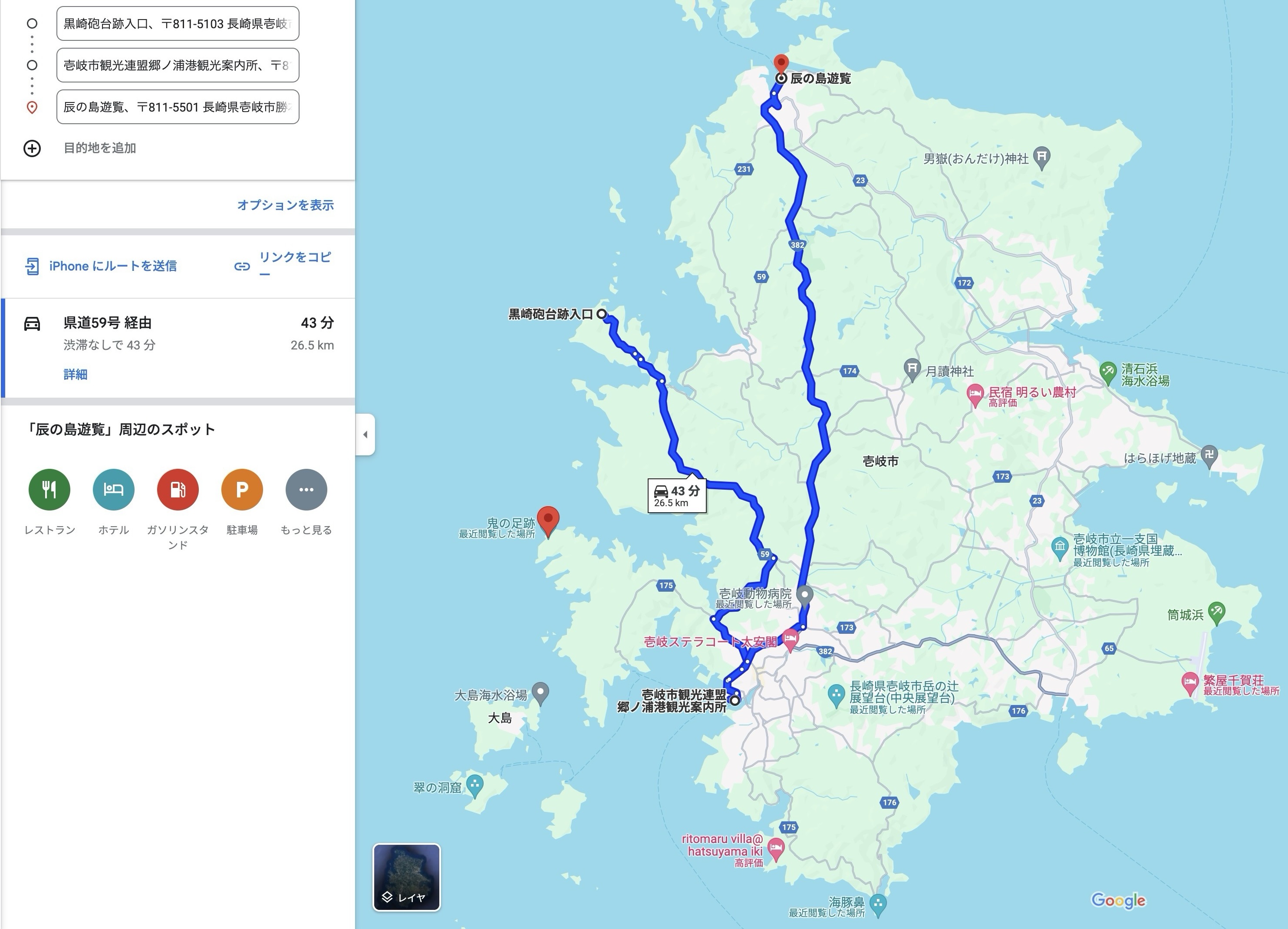

旅館長山の朝食は最高に美味かった。特にアラカブ(カサゴ)の味噌汁には恐れ入った。魚1匹の旨みが味噌汁に溶け込んでいる。贅沢の極み。朝7時から朝食にして頂いた。道を急ぐ。昨日行けなかった🐒岩 を目指す。10時 には勝本漁港に辿り着かなければならない。辰の島 遊覧が待っている。昼は勝本漁港、壱岐の最北端に🐬を見に行く。7時半過ぎに旅館を出る。相変わらずいい天気、潮風が心地良い。🐒岩 は湯本湾沿いに幹線を戻り、黒崎半島に入る。道は整備され、花壇まで心憎い。民家は道路に面していない。奥まった所に点在している。人気を感じない。長閑な風景の中を走る。半島の先端部にある猿岩を目指す。その前に観音岩を見てみるかと欲が出たが、何せ道が分からない。🚲で彷徨っているい間にやらかしたかもしれない。最悪のケース。🐒岩 までは難なく行ったが、段々と後ろのタイヤが薄くなっていく感じがした。空気が抜けるまでさほどかからなかった。パンク 窮地 神 天 🐒岩 近くに田んぼがあり、見に行く途中だった由。戻るや否や、記念に?写真を撮りましょうと言う。丁度黒崎砲台跡入り口だった。🚲を🛻に載せ、観光案内所に代車を求めるのが正解と思われたので、郷ノ浦と芦辺にあるのでどちらがいいか?助けて下さった方はまず近い郷ノ浦に行くべきとおっしゃった。振り出しに戻る。11km、20分ほどで着く。代車はあり、パンク修理代1,100円 を支払う。書類にサインをしたのを見ていた助けて下さった方が驚きの声をあげている。私の名前は雄健 という。64年間 生きてきて同じ名前に会ったことはなかった。英語で言うと受ける名前で重宝だった。英語ではI can u can と説明する。勿論欧米人にこの名はまずない。通信教育の会社ucanが出てきて盛んにユーキャンを標榜するが、欧米人が聞くとあなたはできない!と言っているように聞こえる。ucanは英語で発音するとユーケン なのだ。ユーキャン と言うとyou can’tとなる。通信教育の会社でありながら、あんたはできへん はないやろ。気を付けて下さい!中国でもこの名は見かけなかった。字数が多い漢字は名前に使うのが嫌われるらしい。日本人でもまず会ったことはなかった。お寺の坊主かとよく言われたものだ。健雄の間違いかとも。ところで私を助けて下さった方の名前が私と同じ発音の勇健 だった。この方も初めて同じ発音の名前を見たと言われた。いやあこちらも驚いた。純粋に壱岐の方で、私には縁もゆかりもない。偶々助けを求めた方が同音の名前だったとは。年は私より4つ上で、日本郵便を引退され、昨年御尊父を亡くされ、遺された田畑を見ると同時にドローンを使った農薬散布の推進に力を入れられいるとのこと。結局、🚲を載せて猿岩から郷ノ浦、更に勝本港まで26.5km も走って頂いたことになる。ガソリン代を申し述べなければならなかった。どうもすみませんでした。おかげで辰の島遊覧の船には十分間に合うように着けてもらいました。お礼にアイスコーヒーをご馳走させて頂きました。レンタサイクルで致命的になるのがパンク 郷ノ浦 、芦辺 、印通寺 の3箇所で、滝本が抜けている。せめて滝本港、できれば湯本港にもレンタサイクルのサービスステーションを設けて欲しいものだ。

VIDEO

VIDEO

11.辰の島 🐬パーク 🐬は 魚の神の使い

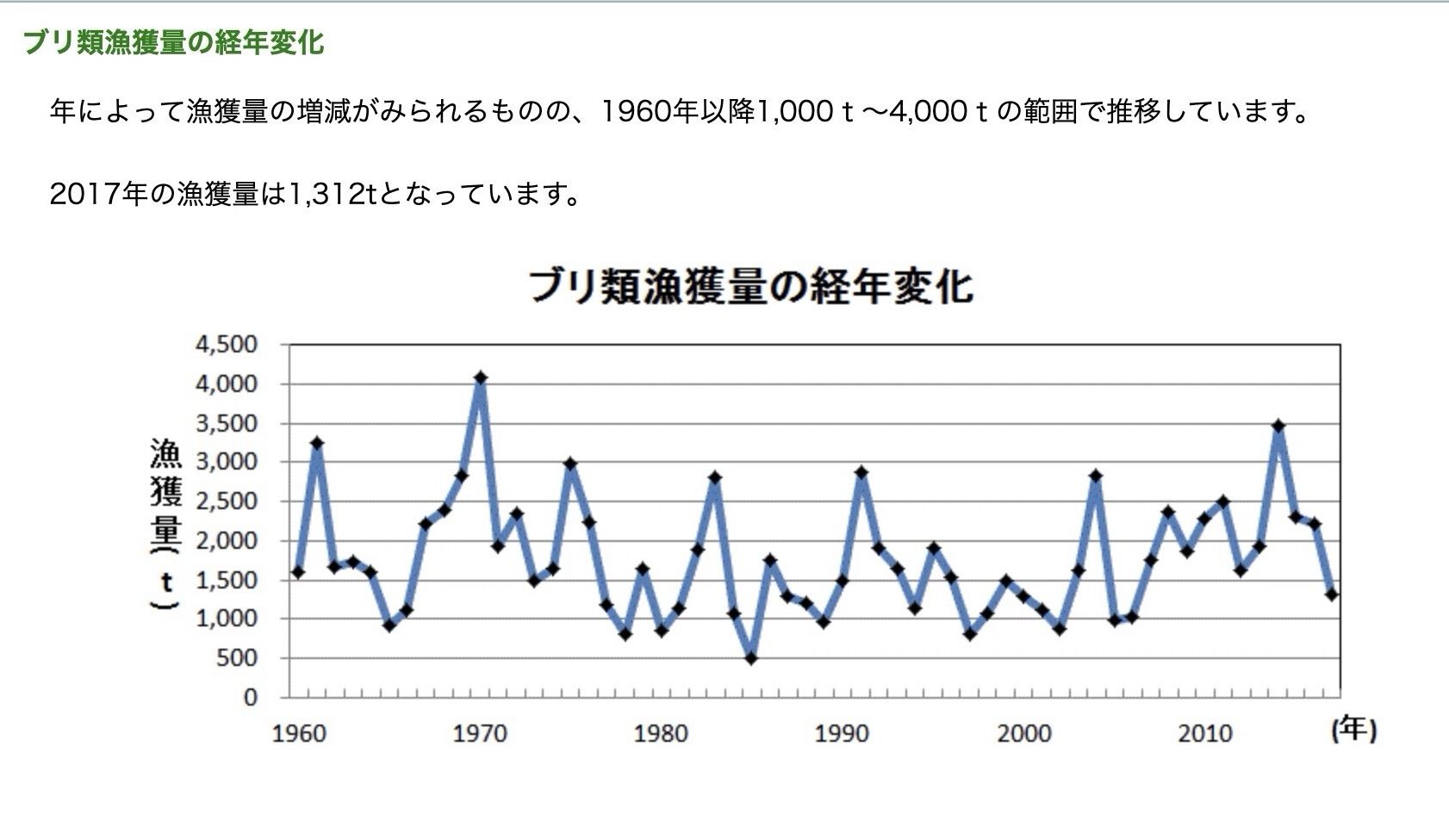

勝本漁港から遊覧船に乗る客は圧倒的に家族連れ、ほぼ海水浴が目的になる。辰の島の入江には、日本の快 水浴場百選に選ばれた砂浜が広がる。遊覧+辰の島上陸で2,500円、10時出発、帰港は11:50、最短で正味2時間かからない。🏖️に着く前に40分ほど島の周囲を巡る。エメラルドグリーンの海が沖縄のようだ。夏の海は何処までも穏やか、日本海の荒々しさを感じない。潮風が心地よい。遊覧船は波を切って走る。島の断崖絶壁に近づき、海の宮殿の穴倉に波に飲み込まれそうになりながら突っ込む瞬間は息を呑む。これは正直者にしか見えない観音様を拝むためだったらしいが、私には全くわからなかった。最後に🦣岩を見てこのツアーも終わり、辰の島に上陸することになる。船着場から海水浴場までは堤防の上を歩いていく。ふと岸側を見ると道から外れ、海豚慰霊の碑が立っている。これが44年前までこの入江で毎冬、1千頭の🐬の血 🐬 の駆除 4,330頭 駆除 した 。海外の自然保護団体が世界に報道した。この愚行 駆除 野生 生物の殺傷 🐬 の駆除 粉砕機 の費用まで補助する始末、 一方で、ブリを🐬 は捕食しない。イルカは英語名bottlenose dolphin、細い嘴は小魚を食べるためのものであって、ブリのような大型の魚を食べるのに適していない。更にブリは国全体の捕獲量として今も減少していない。何故🐬は駆除 されなければならなかったのか ?D.L.ケイト氏の言葉を記す。「辰の島はこの地球の苦境 を象徴する。龍の優しさは、美しい環境と調和した平和な生活、あらゆる人類を含む全ての生物との共存の可能性を表す。龍の恐ろしさは、自分以外は大切にせず、阻むものすべてを食い尽す 。自己中心的な暴走には、絶滅という唯一の結末しかない 。我々は自らの内に潜む悪魔を克服できるのか、それともこの美しい地球を破滅させるのか。イルカが答えを持っているかもしれない。 」もはや🐬 もブリさえも大挙して壱岐に近寄ることはなくなった。🐬 を我々はイルカと呼ぶ。イル は古語の魚、カ は鹿。鹿は神の使いであり、魚の神の使い になる。これはアシカに対になる。アシカのアはやはり古語の海、シカは鹿、海の鹿、海の神の使い 。今、天草では野生🐬 との共生を図ろうとしている。古の倭人は潜水漁を得意としていた。🐬 は漁師の守神 だった。天草の人々は忘れることはなかった。壱岐の島民が🐬 との共生を願った施設がある。壱岐イルカパーク&リゾート だ。勝本漁港から湾沿いに静かな東海岸に抜け、串山半島を左手に北へ道沿いに向かうと忽然と現れる。港からは2.6kmほど。雰囲気のある喫茶店が併設されている。生簀に数匹の🐬 が泳いでいる。人懐こい、5年前にリニューアルオープンした。傍目に🐬との共生がこれで可能だろうか?勝本漁港が🐬との真の共生を取り戻すことができるとするならば、湾に🐬が自然に戻ってきた時に違いない。

参考資料:無人島観光に興奮 壱岐イルカ事件 壱岐のイルカ事件 壱岐のイルカとイルカの被害 ドラゴンの島 イルカとは 人にもイルカにも優しい海の実現

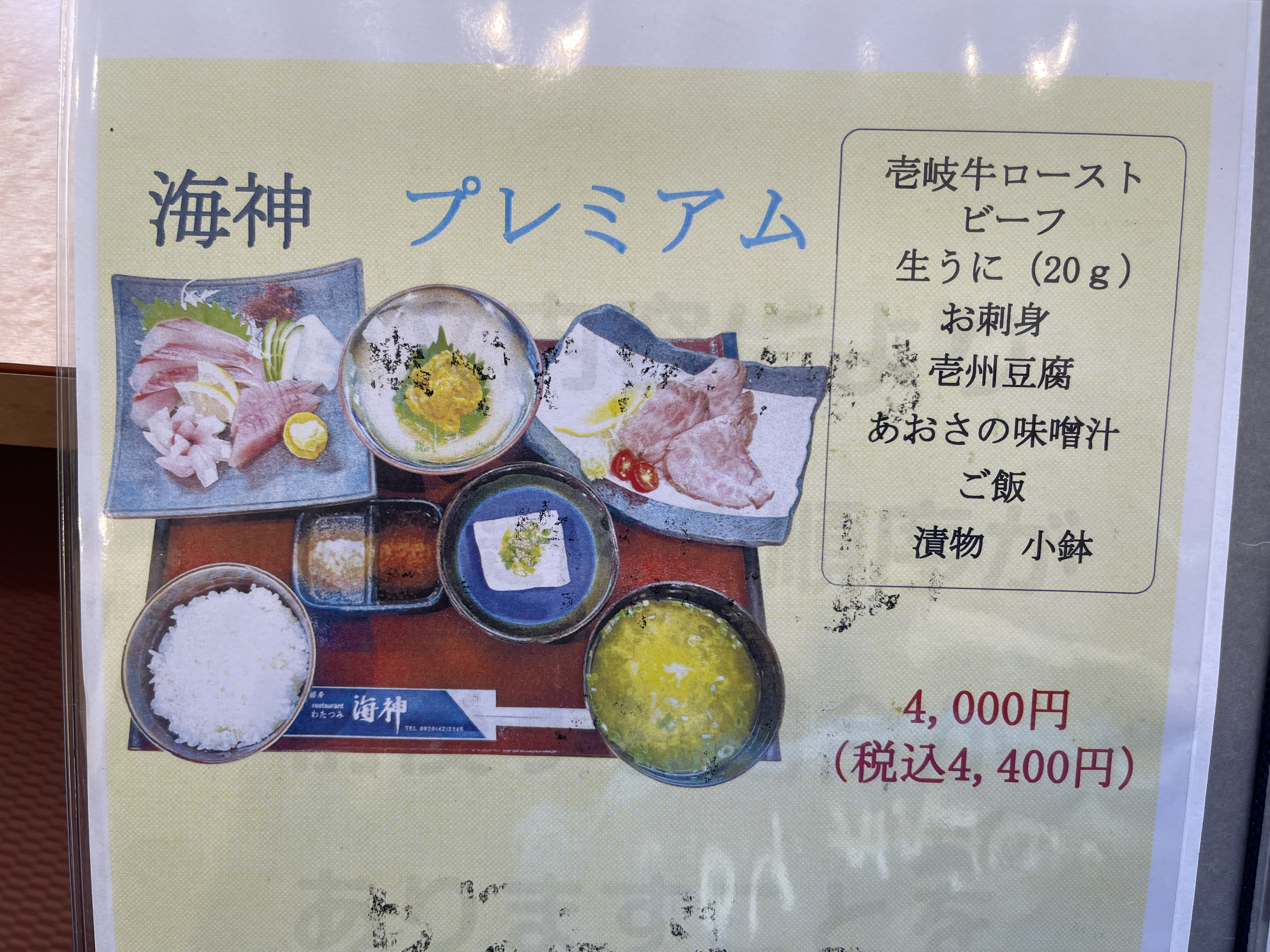

勝本漁港近くに湾の景色を楽しみながら美味いものが食べられる店がある。海神(わたつみ) 。お土産屋さんと一緒になったお店。リキをつけるため、昼食は奮発して海神プレミアム、壱岐牛ローストビーフ・生うに・お刺身・壱州豆腐・あおさの味噌汁・ごはん・漬物・小鉢、税込4,400円を食した。流石、いい味出してます。私には少し贅沢だったでしょうか?

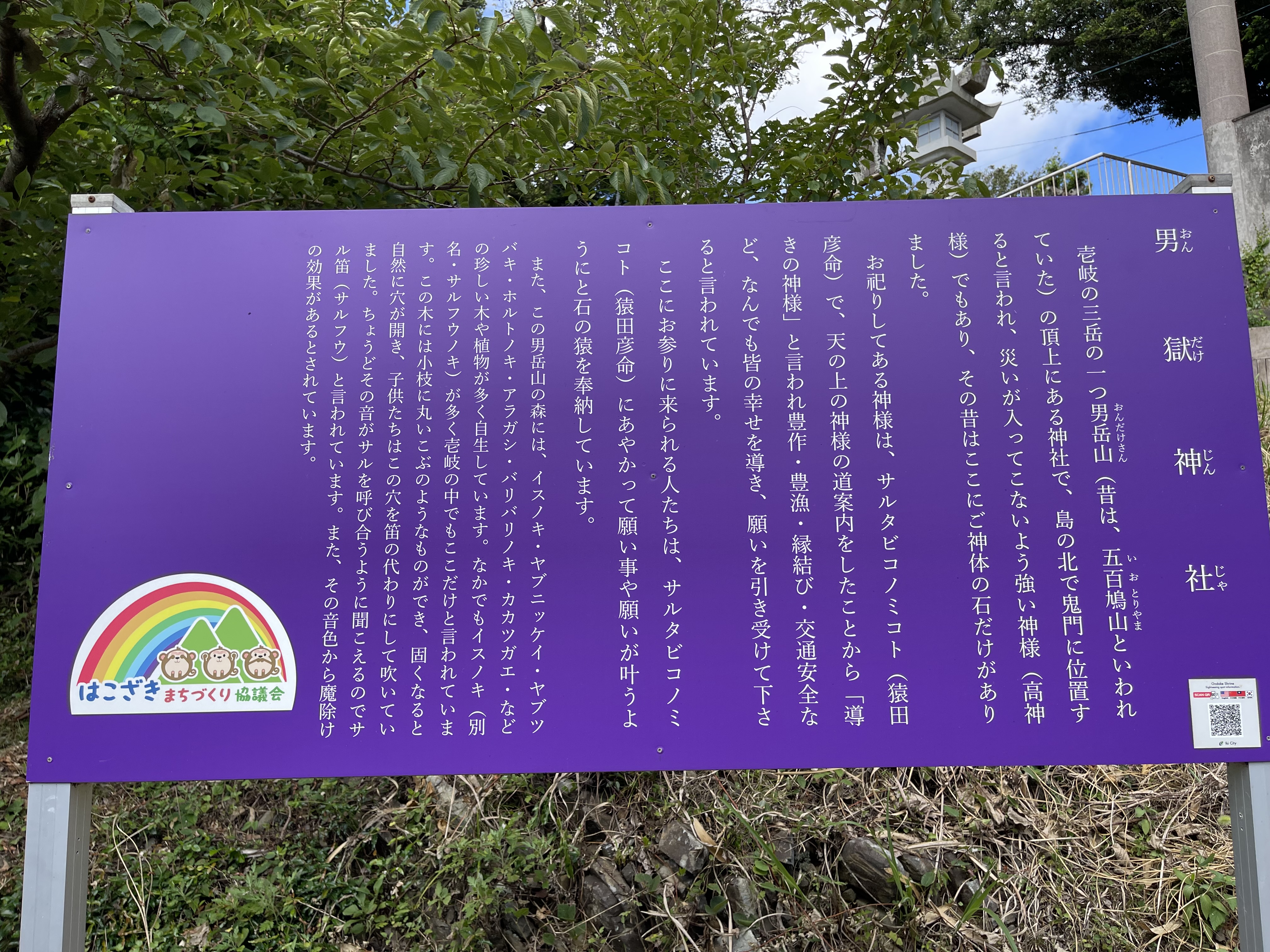

12.山岳信仰が残る 男嶽神社 🐮😺🐴 は壱岐から 一支国博物館 壱岐 古墳に倭の終焉 繁屋千賀荘

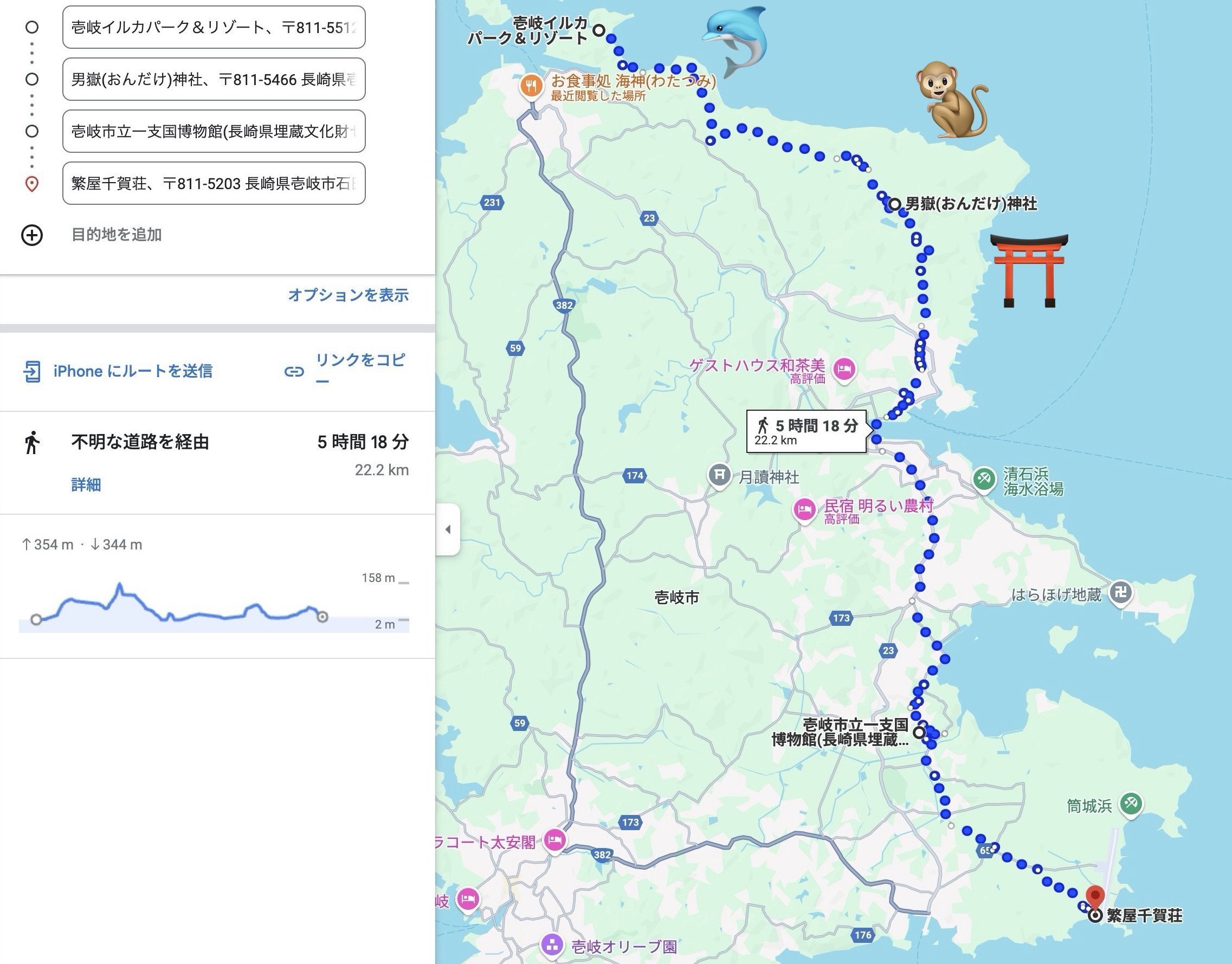

壱岐は兎に角、神社が多い。大小祠を合わせると千 は超えると言う。明治時代、神社合祀 の嵐で統廃合が進んだはずなのだが、壱岐は別格、神社発祥の地。倭 人が先祖を崇拝する氏神信仰から神社は生まれ、稲荷、八幡、住吉等、連綿と繋がっている。更に明治維新により禁止された祇園信仰 、山岳信仰 も壱岐には残っている。郷ノ浦祇園山笠 を初日に見たばかりだ。そしてイルカパークより向かった男嶽神社 山岳信仰 に基づいた神社。壱岐の最初の神を祀っている。急坂を登ってやっと辿り着ける。なんとこの坂で電動アシスト🚲でコケた。この🚲は重い!漕げないとアシストするモーターは動かない。🚲は止まれば、コケる。自然の理。私は若かりしころ柔道をしていたので、自然に受け身をするので、いつも大事には至らない。昔取った杵柄になる。要は🚲と心中しないこと。受け身ができず、大怪我につながる。今回も🚲は倒さなかった。スタンドを立たせた。私だけ一回転半した。勿論腕に傷、絆創膏は常時持っており、手袋もしていたので凌げた。最悪のことを考えていてうまくいくこともある。男嶽神社 繁屋千賀荘 まで22.2km走らなければならない。壱岐の東岸を北から南へ、🐬パークを出たのが午後2時前だった。更に一支国博物館 13,000頭 。総人口の半分以上 になる。🐷さんや🐔さんも🐴さんも見かけなかった。野良😺野良🐶が飛び出してくるのには驚かされた。田んぼからはイタチ 。壱岐では家が通りにほぼ面していない。藪や林の先に隠れ、点在している。ご近所付き合いは遠くて大変だろう。川はないが、田んぼがある。豊富な地下水脈があり、土もいいのか。この風景は対馬ではほぼ見られない。面白いの😺!対馬にはヤマ😺 もイエ😺 壱岐 にはイエ😺 2,000年前 カラカミ遺跡 イエ😺 ツシマヤマネコ 10万年前 には対馬に既に生息している。不思議なことにこの後😺は九州、本州にはやってこない。市民権を得るのは平安時代で、🐭駆除のため中国から人為的に連れてきて初めて。700年 の時を待たなければならなかった。一支国博物館 原の辻遺跡 紀元前2世紀 には既に🐮や🐴がいたことが証明されており、稲作に大きな役割を担っていたことは推測される。有明海に面した弥生遺跡の吉野ヶ里遺跡に🐮や🐴の痕跡は見つかっていない。何故海を渡らなかったのか?魏志倭人伝においても邪馬台国には🐮や🐴はいないとしている。壱岐 は大陸との交易基地としての利益は更に大きかったことが寧ろ伺える。力がなければ6世紀末から7世紀にかけて256基 倭の終焉 一支国博物館 歴史を証明する文書が残されていない。消されたのか、消したのか、繁栄の時代を生きた倭人自ら記した証は何処にいったのか。壱岐の迫力ある眺望をあるがままに受け止めるようににただ遺跡の迫力によって受け入れよと言っているかのようだ 。暗くなる前に繁屋千賀荘

参考資料:壱岐の歴史と文化 壱岐の神社 神社、神社信仰の起源 弥生時代のネコとネズミ 原の辻遺跡高元石田高原地区 (2002年度) 出土動物遺存体 魏志倭人伝を考える―牛・馬・カササギについて― なぜ前方後円墳は『記・紀』に描かれていないのか

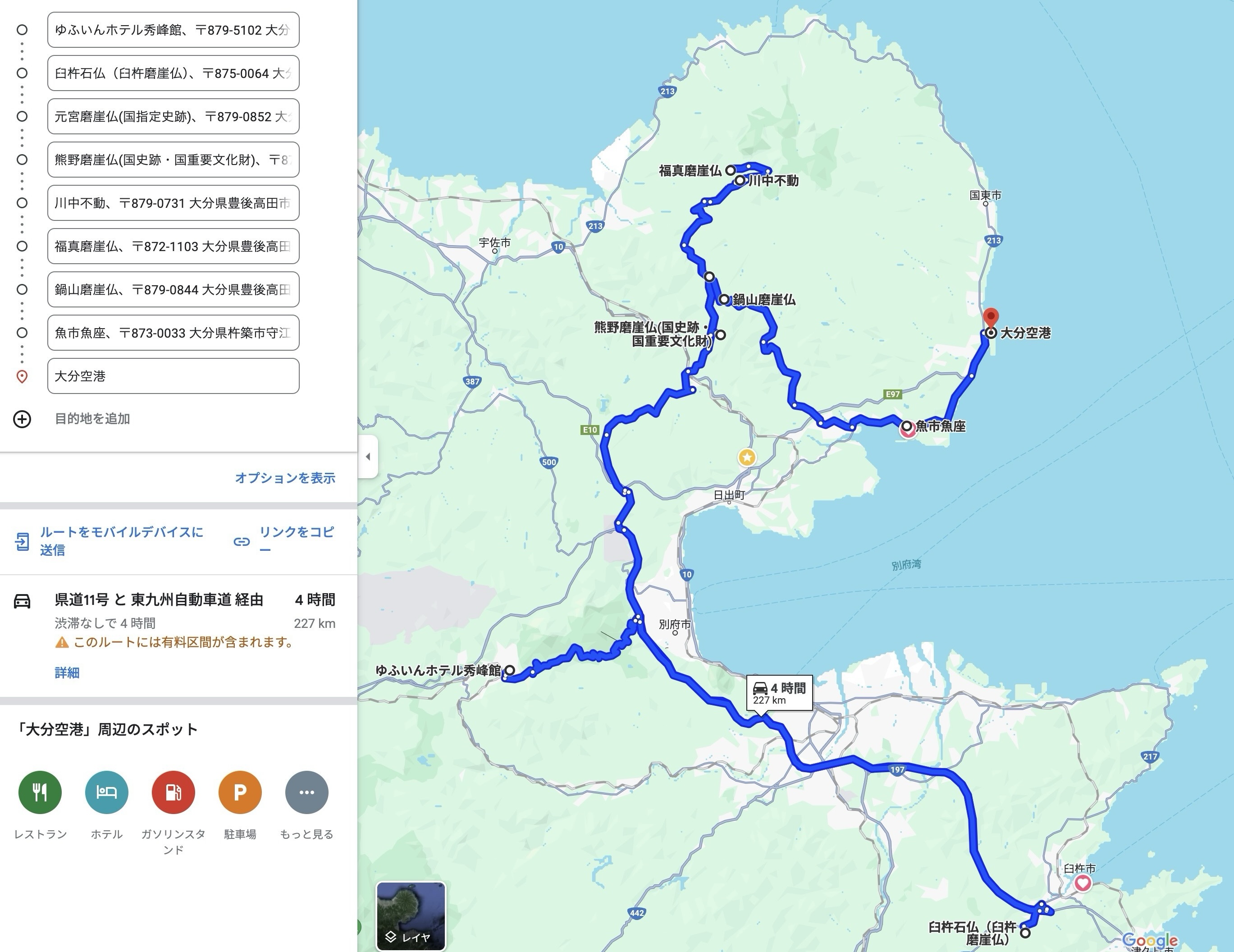

2024.7.30 3日目:千賀荘 小島神社 はらほげ地蔵 左京鼻 壱岐の華酒造所 龍神崎園地 →芦辺港🛳️→対馬厳原港🚙→内山峠展望台 →鮎もどし自然公園 →豆酘崎 →小茂田濱神社 →対馬グランドホテル

VIDEO

13. 千賀荘 小島神社 はらほげ地蔵 左京鼻

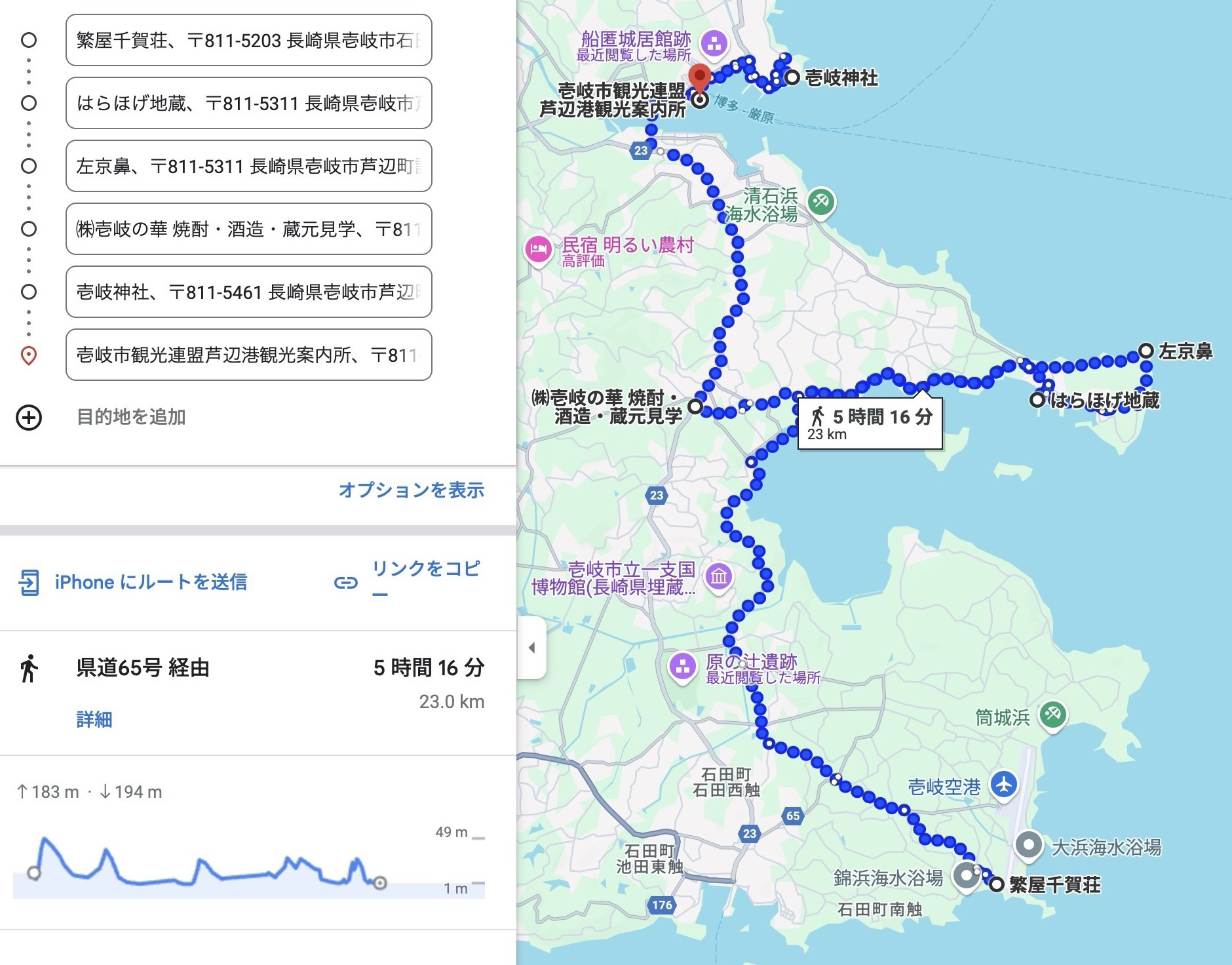

対馬行きの🛳️は11:40amに出る。壱岐とも今日でお別れ。芦辺港には安全を見て11時半に着くよう目指す。距離は昨日の午後より若干長い23km 、宿は朝8時に出る。目指すは内海湾、更に島の最東端、左京鼻 春一番 も壱岐で生まれた言葉。最も漁師にとっては恐ろしい春の到来が起こす恐怖の突風だったが。夏の朝日が海を銀色に輝かせている。湾に沿って東に向かうと右手に小島が見えてくる。中洲が島につながっているのが見えて、初めて、壱岐のモン・サン・ミシェルとわかる。案内板も見える。渡りたかったが、満潮に近づいているようで中洲も1/3が海になっていた。ふと見ると家族連れが中洲に取り残されている。大丈夫なのか?子供が4人で両親が一緒か。無邪気に遊んでいるが。案内板の近くに大きなバンが停めてあり、大阪ナンバーだ。旅の家族なのだろう。他に人は見えない。潮の満ち引きで洲が出てくるくらいなので浅瀬なのだろうと声もかけず、先を急ぐことにした。ただ、母親のスカートの裾の長いことだけが気になった。もう一つ、小島神社 はらほげ地蔵 500 年以上風雨に晒されている。健気に波に向かって立つ後ろ姿が愛おしくなる。彼らの姿に壱岐の島人の生き様が重なって見える。六地蔵は八幡浦漁港の西に位置し、左京鼻 左京鼻 壱岐の粋 、ここにあり、この迫力に息を呑む。残念ながら時間がないので、先を急ぐ。また小島神社の見える堤防のそばに戻り、壱岐の華酒造所

14. 壱岐の華酒造所 龍神崎園地 (元寇古戦場 ?

壱岐には7つの酒造所 がある。ほぼ島の南側に集中しており、残念ながら回るルートから外れ、🚲の旅では御法度。郷ノ浦にもう一泊でもしていれば、全酒造所を巡り、見学し、味比べするのもいいが、酒のために1日を費やすのも気が引ける。次の旅、対馬が待っている。せめて1ヶ所くらい雰囲気を味わいたく、芦辺港に向かう途中にある壱岐の華酒造所 124年 続く酒造所は趣も違う。時間がなく酒造の見学はできなかったが、店内見学だけで十分、伝統の重みを感じた。店の方でもサイクリストに期待はしていないようだ。さあ旅は続く。港に🚲を返す前に元寇 の古戦場跡を見に行く。幹線を走り、浜に面した港の丘にある。竜神崎園地の少弐資時 の墓と仙人塚、ここにも戦場となった証拠はない。言い伝えのみで、墓も碑も大正時代に作られた。発掘されているスタッフを見かける。伺うと「何も出てこない。」実際彼がどう戦ったのか、わからない。実際、蒙古軍は弘安の役で壱岐を占領し、博多を攻める基地にしている。当時の世界最大の艦隊が集結した。4万の兵と900艘の船。なす術はない。元 は史上世界最大で最強の国。港の前に少弐資時 の馬上像があるが、壱岐の島の戦いは海上で戦われ、元軍を駆逐するが、海戦で彼は亡くなった。歴史では語られないが、元寇 がもたらした無秩序は壱岐・対馬に倭寇 を生み出した。高麗、元共に倭寇 の来襲に手を焼くことになる。略奪のしっぺ返しはやはり略奪だった。しかし、倭 が蘇った。これは海を股にかける海人の集結だった。倭寇 は日本人だけでなく、朝鮮人、中国人と国を超えて拡大する。国境を越えてこそ倭 。対馬は倭寇 の巣窟といわれた島、何が待っているか。レンタ🚲を観光案内所に返し、🛳️ポートで壱岐との別れの盃、船は時間通りやってくる。

VIDEO

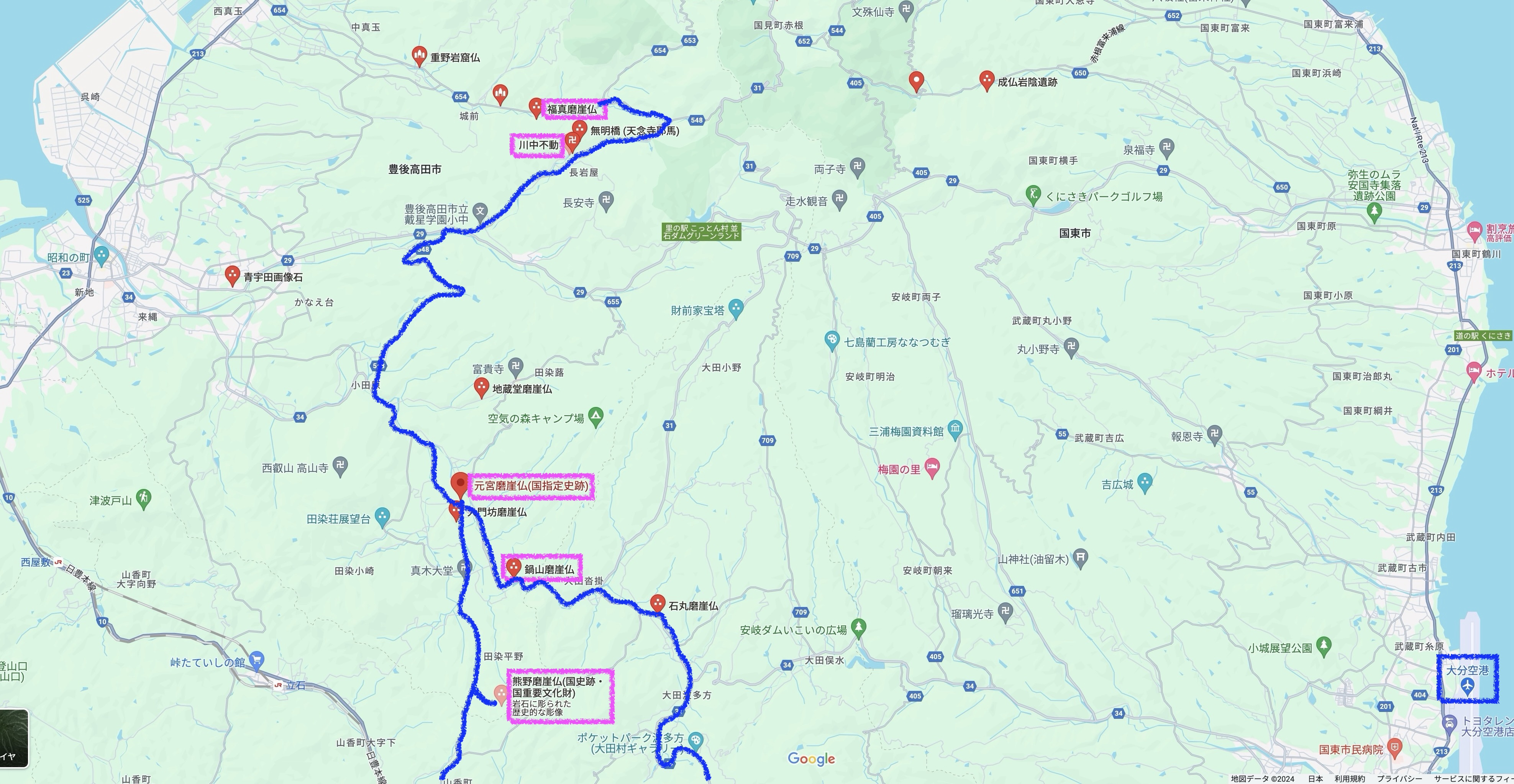

15. 対馬厳原港🚙→内山峠展望台 →鮎もどし自然公園 →豆酘崎 →小茂田濱神社 元寇の目的 対馬グランドホテル

壱岐の芦辺港 を11:40amに出航、対馬の厳原港 着は12:45pm、なんと博多から壱岐の郷ノ浦港までと同じくらい遠い。韓国が近づいているのを感じる。島の先端で測ると対馬は壱岐 より釜山 が近い。昼食は港で寿司と決めていた。その時、対馬 は食事をとるのが厳しいとは思いも及ばなかった。実際は水 海上の要塞 。正に第一印象通りだった。港に着くとレンタカー屋さんが迎えに来ている。船から降りた客は概ね車に引き寄せられている。市街地は離れている。港にも山は迫っている。レンタカー屋さんに港の近くの寿司屋に歩いて行きたいと言うと、車で行くのがいいといわれた。駐車場が必ずあるとのこと。車は一番安かったダイハツタフト、山道には到底向いていない。後で悔やむことに。兎に角、寿司屋に向かう。なんと開いていない。火曜日は休み。よく調べておくべきだった。今日の午後の行程は73km 、時間は限られているので、市街地に向かわず、そのまま下島の周遊に向かう。これが甘かった。道沿いにカフェも食事処なぞない。あっても休み。観光地であっても、平日はやっていないか、開いてても午後2時くらいには店を閉めてしまう。この日は従って昼飯抜きになる。因みに市街地以外コンビニ、自販機がない。尤も市街地も限られる。対馬での4日間これで苦しむ。道は基本的に細い、信号機がない。対向車と素直に擦れ違えない道が多い。これに関係なく、地元ドライバーは飛ばす。無茶苦茶怖い。青森の下北半島を走ったことがあるが、これより怖い。但し、車の量は圧倒的に少ない。だから寧ろ安全なのかもしれないが、もし自損事故で動けなくなった時、助けてくれない恐怖心がくる。内山峠展望台 に向かう道がそうだった。一本の細い道を只管走り続ける。対向車が来ないことを祈り続けた。まるで山を抜ける舗装された林道の如き、魏志倭人伝にある「土地は山険しく、深林多く、道路は禽鹿の径の如し 」が未だ生きている。標高430mの展望台に一人立った時はほっとした。しかし人っ子一人いない観光地は寂しいものだ。眺望は凄いが、山また山の風景で海が遠い。次の目的地は鮎もどし自然公園 、只管下りる。幹線に戻ると公園は近い。世にも珍しい一枚岩を川が流れる公園。駐車場は満車状態。吊り橋が渡してあり、川の情景が望める。子供達が嬉々として流れる川に身を任せている。失われた夏の風景がここにある。見ているのは私のみではなかった。若いカップル、日本人ではない。私より前にここを離れた。車のナンバープレートに”わ”の文字がある。次の目的地は豆酘崎 、読めない地名。朝鮮海峡に突き出した岬。対馬の最南西になる。向かっているのは私だけではなかった。彼らの車が前を行く。遅い。後ろを走るのが嫌で、山道に向かう。恐ろしい道だった。対向車があれば擦れ違えない道。なんとか乗り切ったが、岬までは結局同じような道だった。彼らの車は岬の前で一緒になった。観光客の大半は韓国人。大型バスで動く、もしくはレンタカー、韓国と中国は車が右側走行になる。私も中国に長く居たので、運転はしなかったが、車移動が多く、体が憶えてしまった。日本で車を運転する際、ちょっとしたことで反対車線に入ってしまう。乗っている家族が驚いて、注意しなければ危ういことになった。彼らもそうだろう。レンタカーを見たら注意することになる。こんな凄い道、韓国にあるのだろうか?岬でアンニョン(安寧)と声を掛ける、韓国語で挨拶を交わしてくれた。因みに豆酘崎 で会ったのは彼らだけだった。岬から眺める景色は壱岐に比べ標高が高いだけに迫力が違う。海の色もエメラルドグリーンではなく濃い群青色、荒々しさを感じる。岬は一周できる。迫力ある風景を堪能するにはもってこいの場所だ。最早午後3時を過ぎており、暗くなる前に対馬下島を一周したいので先を急ぐことにした。次は元寇 文永の役 小茂田濱神社 宗助国 元寇 文永の役 1274年11月4日~19日 の半月 対馬 にはこの2/3 の9日間 江戸時代 に干拓が行われるまで小さな入江で、船団を置いて上陸し、全土を制圧する場所ではない。次の元寇弘安の役 2ヶ月半 の戦闘を繰り広げる。主戦場は博多湾。この時、対馬は素通り 3日目 、蒙古軍は今の韓国の馬山港から出航している。対馬は目と鼻の先で1日もあれば十分の距離だ。しかも日本側は対馬で誰が戦ったのか分からない。元では武将2名を失っているにも拘らず。寧ろ、主戦場の志賀島大明神に直接向かい、上陸を図ったとすべきだ。要は元寇の対馬侵略目的は対馬銀山 刀伊の入寇 同様、銀が欲しかった。宗助国 銀 だ!対馬は自然の要塞 であって、攻めるに固すぎる。Ghost of Tsushima はあくまでもゲームであって、人の命を賭してまで攻防の必要がある島ではるまい。神社も浜辺も閑散としていた。宗助国の銅像だけは新しく見事だった。一度厳原に向かい、本日の宿泊先対馬グランドホテル に向かう。山越えになる。途中、明日お邪魔する予定の蕎麦屋を見かけるが、既に閉めている。厳原の市街地に入らず、幹線を北上し、トンネルを越え、小さな港へ下りる前に右に折れる。丘の上にホテルはある。海に面し、眺望がいい。下島では貴重な温泉の入れる老舗ホテル。晩飯はオーシャンビューレストランで対馬名物穴子天丼1,485円と白嶽生酒 1,210円を注文。昼飯抜きで奮発した。穴子天丼は胸焼けもので、年を感じる。酒はスッキリして美味い。やはり 年なりの食事しかできない。 温泉に寝る前にまた入り、明日に備える。明日は久しぶりの山行きになる。

参考資料:蒙古襲来と神風 小茂田 元寇と鉱害を乗り越え、米とノドグロの産地は観光の新たな時代へ

2024.07.31 4日目:対馬グランドホテル 🚙→🥾白嶽 →🚙金田城跡 →対州そば匠 →対馬博物館 →対馬朝鮮通信使歴史館 →東横INN対馬厳原 →対玄

VIDEO

16. 🥾白嶽 🚙遭難

壱岐で男嶽神社 に詣で、対馬で白嶽 に登る。失われた山岳信仰 がここにある。遠い昔、山伏の歩いた道。登っていれば分かる。登る人間の気持ちを理解して作られた道。急坂の先には必ず遊びを設けている。修験道とはかくありなん。 登山道は決して自然にできた道ではない。山の登り方を知る古の人が安全なルートを探し出し、道として残してくれたものだ。急坂が続けば体力が消耗し、心も折れる。少しでも負担を減らせば楽に登れる。可能にするのが急坂となだらかな道の繰り返し。一息できる。次の急坂への心と体の準備ができる。修験 の道には心憎い気配りがある。だから安心して登れる。白嶽の山頂は大きな岩、這い上がって攀じ登る。高所恐怖症の私には堪らない。山頂でも震えが止まらない。しかし、目を見張る眺望には登る意義ありと納得する。半端ない迫力。巨大な島だけに海と山と半島、囲む島々の美しさが眼前に迫ってくる。これだけの風景を味わえるのは他にはないのではないか。遮るものはない。山岳信仰に触れる喜びがここにある。神がかる風景。平日の登山は静か、駐車場で見かけた3人の山女たちはまだ登ってこない。岩から下りる時に擦れ違う。挨拶すると神奈川県から来ているとのこと。更に一人男性にすれ違った。静岡から来ているとのこと。後で🚙にお乗せすることになろうとはこの時思いも寄らなかった。擦れ違ったのはこの2組のみ。駐車場に下りる際、昨年も同時期に遭難者が出ている注意喚起の通知が目に入る。この時、気を許したのがいけなかったのかもしれない。この後が大変だった。山では全てGPSに従って歩いているので滅多なことでは道に迷わない。ところが🚙に乗った途端、忘れた。どうせ戻る道、山なので一本道だろうと勝手に思い込んだ。カーナビも登山道では使えない。🚙道ではないからだ。結局、V字カーブ ドツボ 金田城跡 へ向かう。

参考資料:日本固有の山岳信仰はどのようにして日本の諸宗教と習合して修験道になっていったか

VIDEO

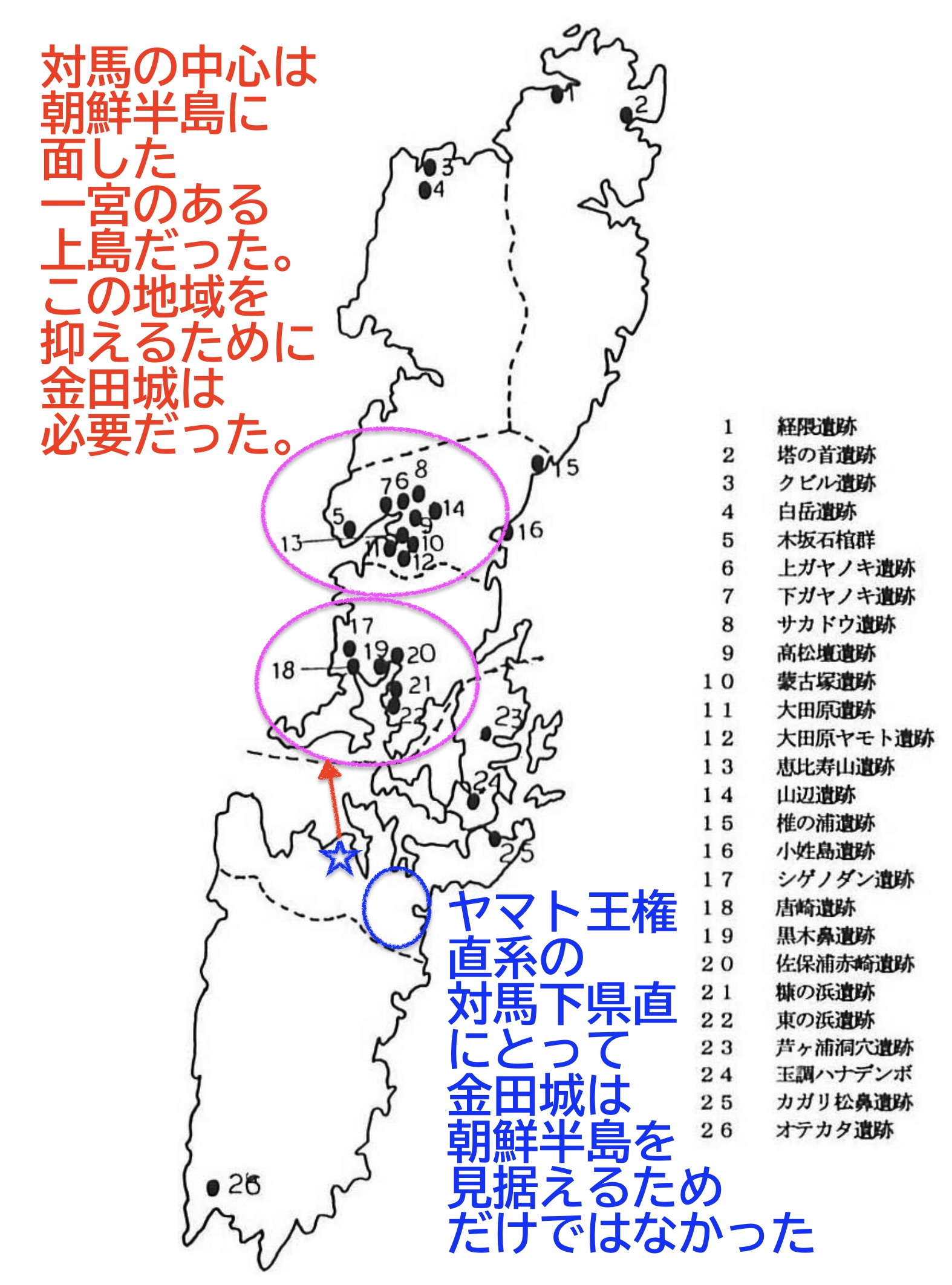

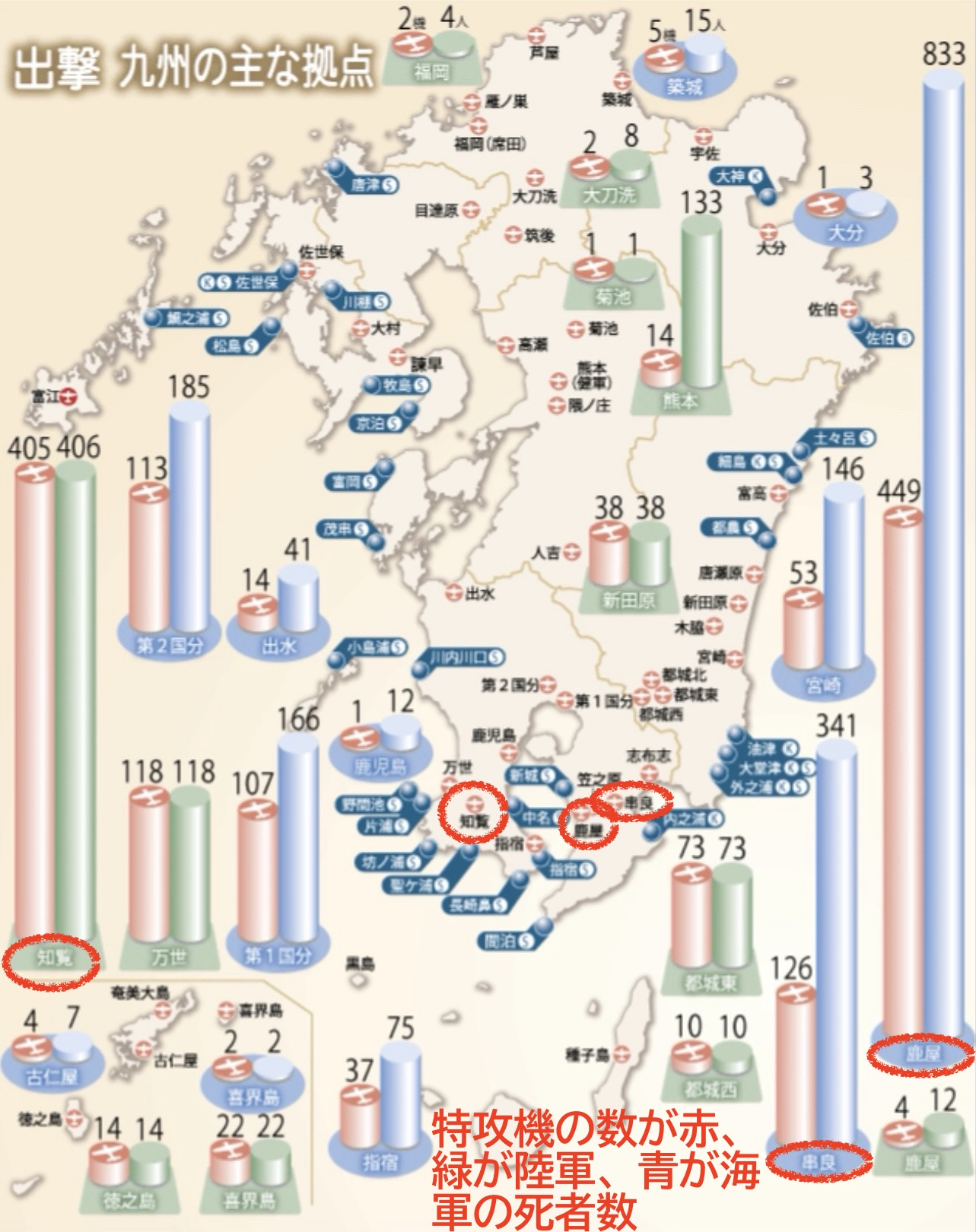

17. 金田城跡 防人 の詩

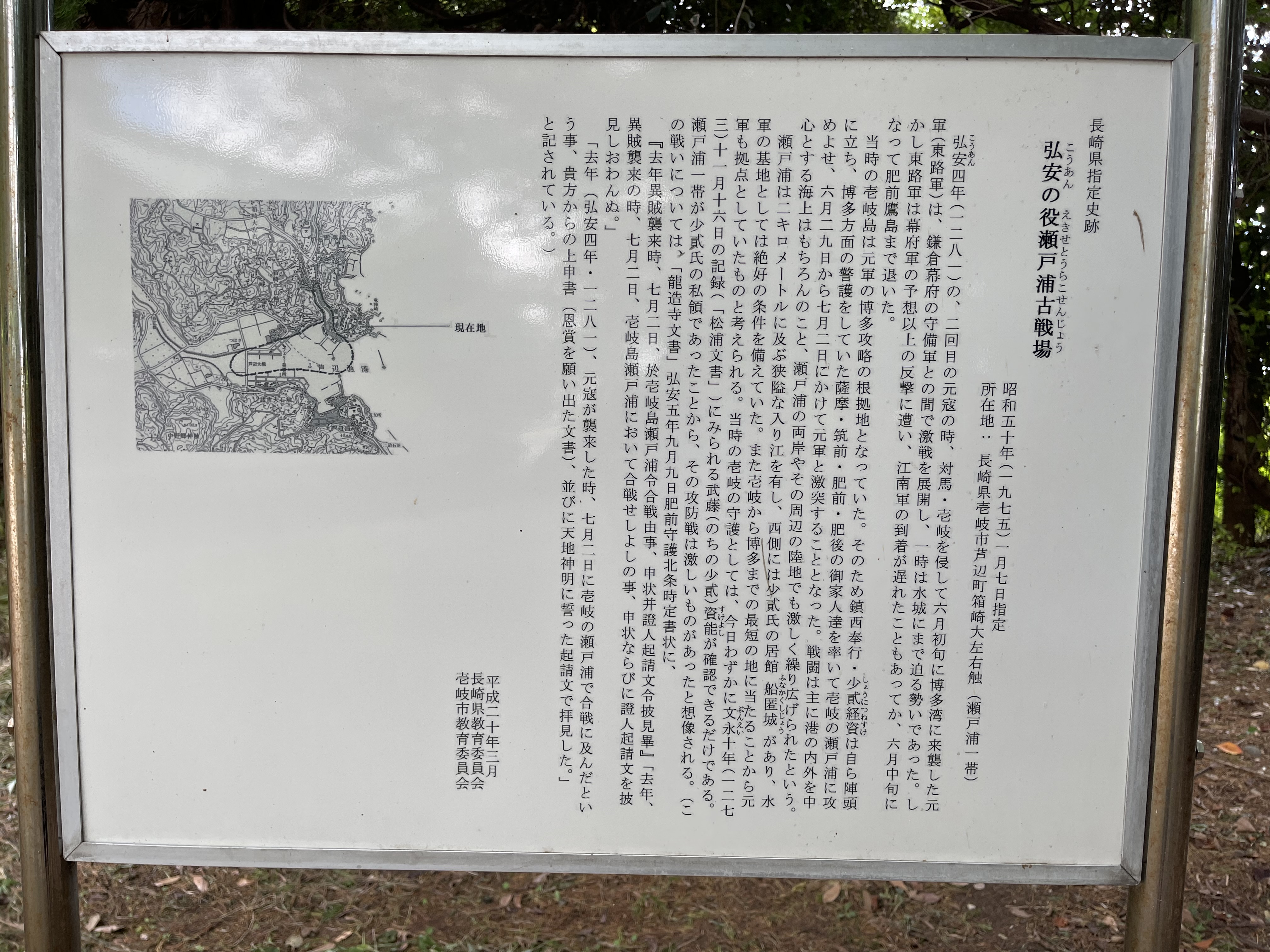

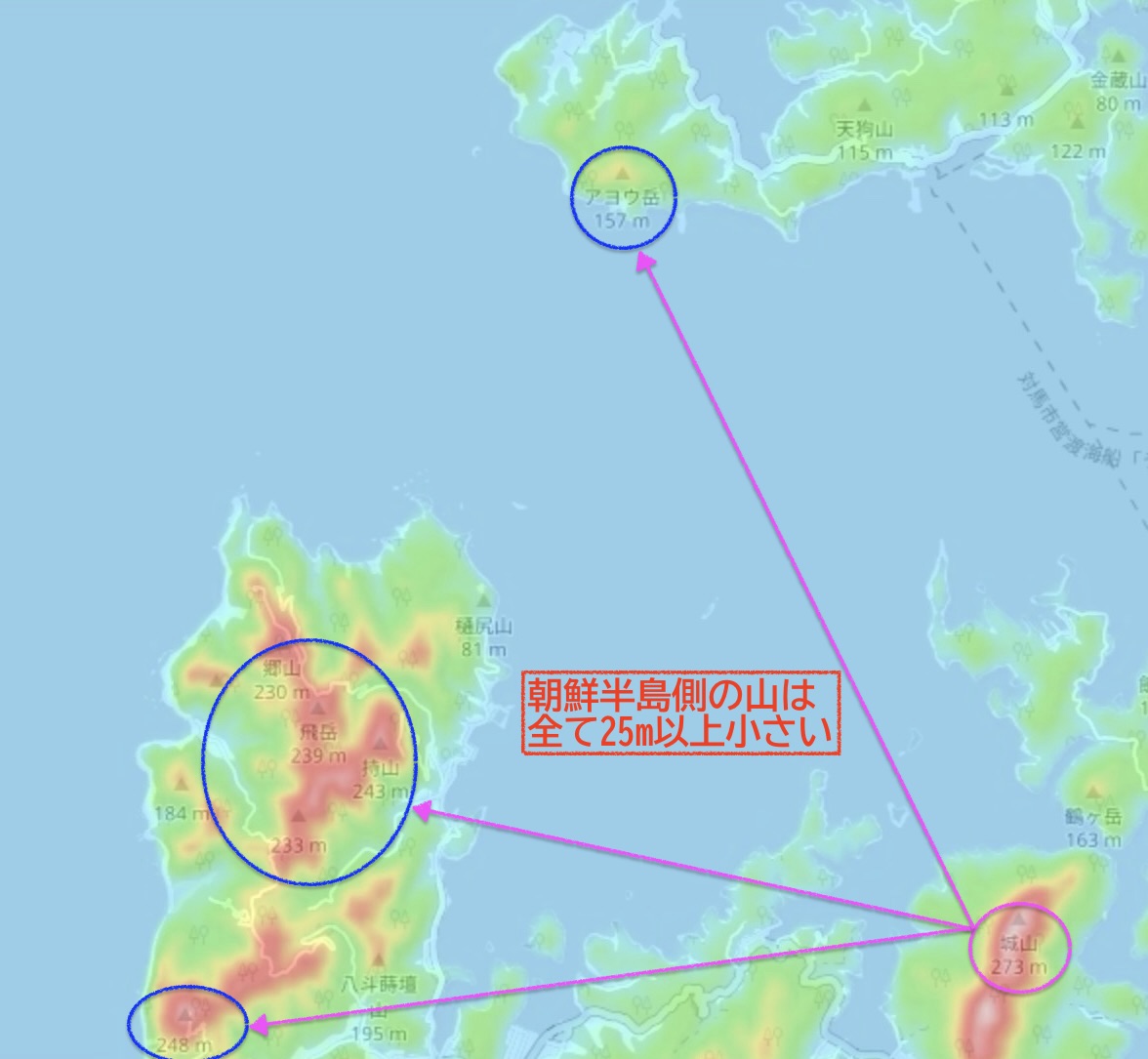

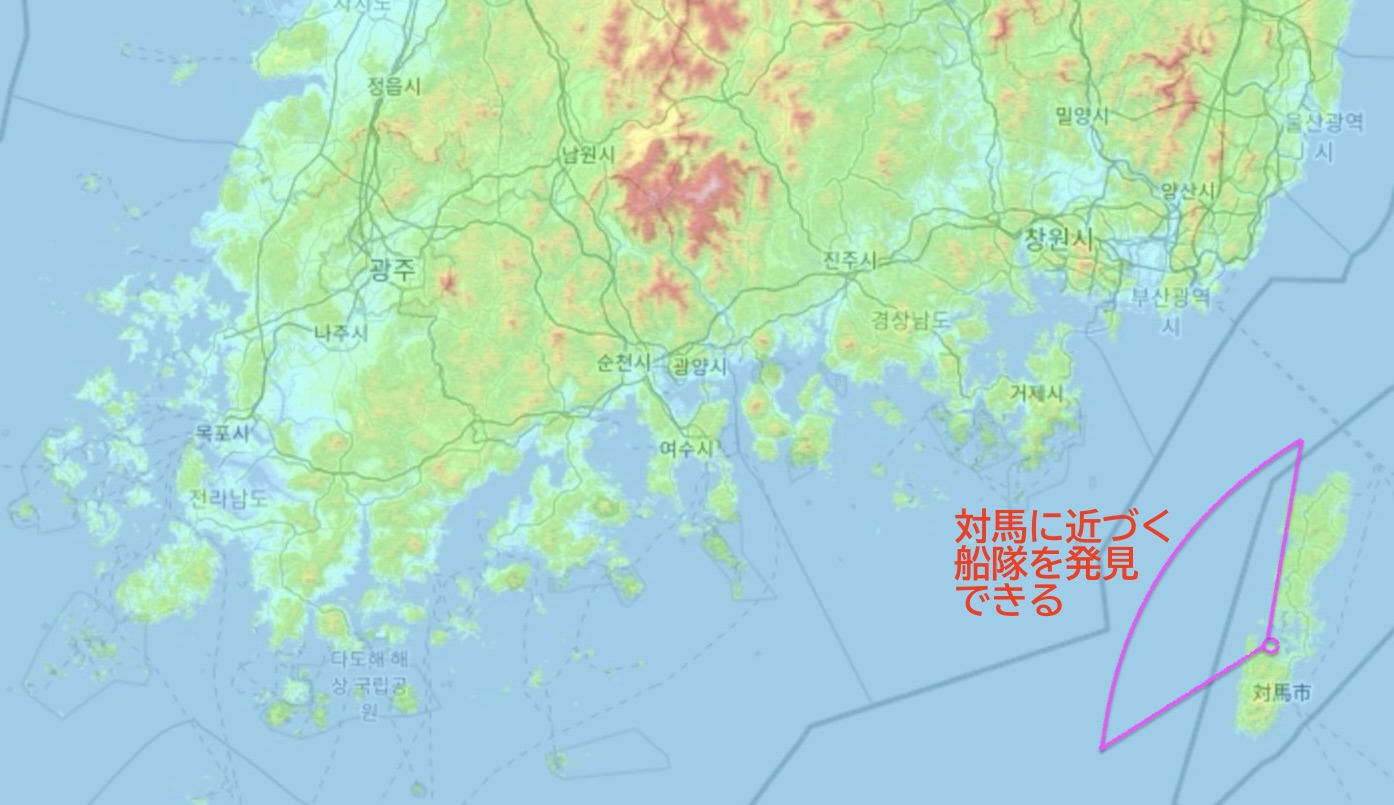

金田城 は浅芽湾の南岸、島々に囲まれた城山の山頂に築かれている。朝鮮海峡からは充分に離れ、奥まった場所で 対岸からは見えない。ただ、標高は273m と外海に面する山々より25m以上高い。朝鮮半島から対馬に向かう船隊が充分に望める。迫れば狼煙をあげ、臨戦体制を執れるだろう。自然の要塞。しかし、殺伐とした城跡に一人立ってみると違和感を感じる。水も作物も採れるようなところではない。とても人が住める場所ではない。一方で、城壁は見事な石垣で山頂から海まで伸びている。天守閣がない、正に砦だ。何処を守るためのものだったのか?自然の要塞に立派な城壁が必要なのか?築いたのは日本書紀によると天皇の命を受けた故郷を失われた百済人 。飛鳥時代の665年 。663年 にヤマト王権は百済再興のため朝鮮の白村江 に兵を派遣し、唐と新羅の連合軍に大敗する。更に日本に攻めてくるのではないか?国家は存亡の危機に立ったのか?どうも違う。対馬への要塞の築城は九州北部 から奈良 、高松 の後。国家存亡の危機を謳いながら、地盤強化 、内部統制 を図っていた。この城はヤマト王権が対馬海峡側に入植させた対馬下県直 の領の後背地だ。嘗て、対馬は倭 の時代より朝鮮半島の対岸伽耶 との交易で栄えていた。中心は朝鮮海峡に面する港。弥生時代の遺跡の数から見ても圧倒的に上島 の一宮 から浅芽湾北岸 に集中している。倭の本拠地 だった。この地は対馬上 県直が納めていたはずなのに歴史上からこの名が消されている。対馬下県直 が対馬県直 になる。この山城から睨んでいたのは全盛を誇っていた対馬の中心地だった。ヤマト王権は同様に古代山城 を、九州北部に17、瀬戸内海に11、畿内に2総計30箇所に築く。何故これほどまでに築城が必要だったのか?防人 も伸長著しい東国から90年 にわたり壱岐・対馬を中心に3千人 集結させた。これは毒をもって毒を制す 。古墳時代に拡大した勢力を去勢 させ、生かさず殺さず 戦略だった。ヤマト王権樹立に向けて体制を整えるためだ。唐も新羅も攻めてくることはなかった。全て倭を封じ込めるためのものだった 。701年、大宝律令によって法と税で彼らを縛り上げ、晴れて日本国を立ち上げる。百済人を利用し、防人 の犠牲によって日本は生まれることになる。旧唐書 に記している。「日本とは倭とは別であり、小さな国であったが、倭の地を併合して、大きくなった 防人の詩 、映画二百三高地 の主題歌。日露戦争で多くの日本兵の命を奪ったロシアの旅順要塞を攻略する戦いを描いた映画だ。この戦いで日本側の戦死者数約15,400名 、戦傷者数約44,000名 。 ロシア側戦死者数約16,000名 、戦傷約30,000名 の悲劇を生む。欧米に踊らされた戦争だった。残ったのは欧米に対する多額の借金だ。これはウクライナにも通じる。戦の後に残るのは多額の借金だということ 。コサック 騎兵だ。多くはウクライナ人 だった。防人とは尖兵となり、前線で戦わなければならない。殺戮の是非を問うことはできない 。国のために戦うのみ 。ウクライナの歌姫ナターシャ・グジー さんがバンドゥーラ を弾きながら歌う防人の詩 が心を打つ。今ウクライナはロシアとの戦争に多くの戦士を失っている。ロシアも然り。国同士の戦いとしながらも戦っているのは防人同士

海は死にますか 山は死にますか?

参考資料:古代山城は日本を守る防衛ラインだったのか? 倭国の防衛 白村江の戦いの“信じがたい真実”…なぜ倭国軍全滅の戦争を起こしたのか? 「白村江の戦」後の天智朝外交 前方後円墳築造周縁域としての対馬 魏志倭人伝~青銅器王国・対馬~ 対馬海峡島嶼部における縄文晩期から弥生時代にかけての様相 「日本」はいつ生まれたのか? 東国防人復活要請の背景

VIDEO

18. 対州そば匠 いりやきそば の味の妙

縄文時代、米や麦がなかった。代わりに何を食べていたか。雑穀 、黍、粟、稗、どれも食卓から消えていった。唯一残っているのが蕎麦 、日本人の主食としては一番歴史が長い。縄文時代前期より9千年以上 食べられてきた。とは言え、蕎麦は硬い殻があり、食べるには粉引きしなければならない。石臼のなかった日本では他の雑穀に比べ地位は低かった。対馬には日本在来種が残っているという。元々蕎麦 自体が中国そして朝鮮から渡ってきたもので、在来種というのも変だが、蒙古馬由来の対州馬 も日本在来種であり、要は日本に渡ってきたそのままを残しているものとなる。対州そば 、今回の対馬の食旅1番の目的だ。実際、対馬では食べられる店が少ないことに驚かされる。食事処自体が少ないのだが、蕎麦屋 がない。wikipediaに気になる分析があった。国境の島・対馬には韓国からの観光客が多く訪れるが、対州そばは韓国人の嗜好とは合わず、市場に限りがあった。 ネットに必ず出てくる対州そば匠 に行く。金田城跡から道路に出たのは1時半過ぎ、昨日も閉めていたので、確認のため電話を入れた。正解だった 2時半でオーダーストップ。間に合わないかもしれない。着くまで閉めないで欲しいと頼み込んだ。待っていてくれるとのこと。ホッとしたが、道は最短コース、また細い山道だ。怖いなんて言ってられない。突っ走った。何と対向車がない、信号もない、人家も人気もない、それだけではない、コンビニも自販機もない。水場がない、白嶽から下りてから水を一滴も飲んでいない。旅行者に厳しい島。決して生優しい観光地ではない。最大の顧客は韓国人で、皆ほぼバスで移動する。すると途中降りない。従って、店はいらないということか 、妙に納得する。2時半をちょっと過ぎていた。電話を入れておいて良かった。元は道の駅?広く、清潔感がある。店の人にまずお礼をする。全て女性、高齢な方が多い。地元のお姉様方のようだ。酒が欲しかったが、運転が待っている。しかも山道、厳原までは遠い。とても呑む勇気が生まれない。水をまず頼んでがぶ飲みする。冷静さを取り戻し、メニューに目を通す。いりやきそば が目に入る。何だろう。地鶏とある。単品にしては950円 と少々高い気がするが、ラーメンのノリだ。後で調べると、2年前より200円 上がっている。併せて蕎麦がき も頼む。350円、当たり前の価格。もう閉店間際で平日、客は地元の方ではないのが分かる。3組ほど。仕事で来ているのか。船に乗っていたのもビジネスマンが多かった。対馬に遊びにくるのは韓国人が多い 。蕎麦の個人当たり消費量は圧倒的に韓国だ。冷麺 が中心。冷麺 は蕎麦 、ツナギを使う。私は江戸の花二八蕎麦誕生は朝鮮通信使がツナギを伝えてくれたお陰と思っている。蕎麦 にツナギは当たり前、しかもソールフードはそんなに高くないものだ。いりやきそばは、鳥もつと野菜がメイン、そしてツナギなしの十割蕎麦 。対馬は蕎麦の店より饂飩の店が多い。そしてソールフードろくべえ がある。これは島原と対馬しかない、干したサツマイモで作った麺、保存食にもなる。飢饉の時の恩がある。いりやきそば と基本同じ出汁の麺料理、どう見てもろくべえ に分がある。饂飩は麺としての歴史で分がある。残念ながら蕎麦屋の少ない理由がわかる。対馬では蕎麦は個々の家で守られ、ハレの時に食す。風習の中で蕎麦 は生きている。いりやきそば は、鳥と椎茸の出汁がきいている透明な汁、蕎麦が饂飩の世界に入り込んだ感じだ。一口目で饂飩汁と思ってしまう。これには蕎麦の食材としての歴史にある。蕎麦は麺としての歴史は饂飩より確かに浅いが、蕎麦がき として食べられていた歴史は遥かに長い。古くは、同じく朝鮮から渡ってきた味噌 そして醤油 に浸して食べていた。関西に出汁の文化が生まれてもこの食の文化を縄文時代に繁栄した東日本は受け入れられなかった。東日本で饂飩を出し汁 で食べることは許しても蕎麦 だけは折れなかった。蕎麦 はそれだけ日本の原初的食材といえよう。これが蕎麦 の古い形が残る対馬で出し汁 で食すことに驚かされた。尤も朝鮮古来の冷麺 もまた出し汁 だ。対馬の透明で美味しい汁は麺を汁で食す時の味の最高の引き出し方を教えているに違いない。朝鮮通信使が美味しい出し汁 の作り方を伝えたのかも知れない。朝鮮では皿を持って汁を飲んではいけない。ところが、冷麺の汁だけは皿を持って全部飲んでも良いことになっている。それほどこの汁が美味いことを彼らは知っている。いりやきそば の美味さは出し汁 の旨さと具の新鮮さ、これに馴染む十割蕎麦のキレの良さにある。一気に汁と具と蕎麦を平らげた。疲れが一気に吹っ飛んだ感じがする。

参考資料:対馬のそば

Screenshot 金石城櫓門 対馬博物館エントランス 宗伯爵家李王家御結婚記念碑 朝鮮通信使歴史館 平和の使者を受け入れた 朝鮮通信使 宿泊先東横イン 東横インからの眺め 居酒屋対玄 刺身が美味い!酒は焼酎やまねこ 名物カサゴの唐揚げ 東横インの朝ごはん、おこわがチカラになる

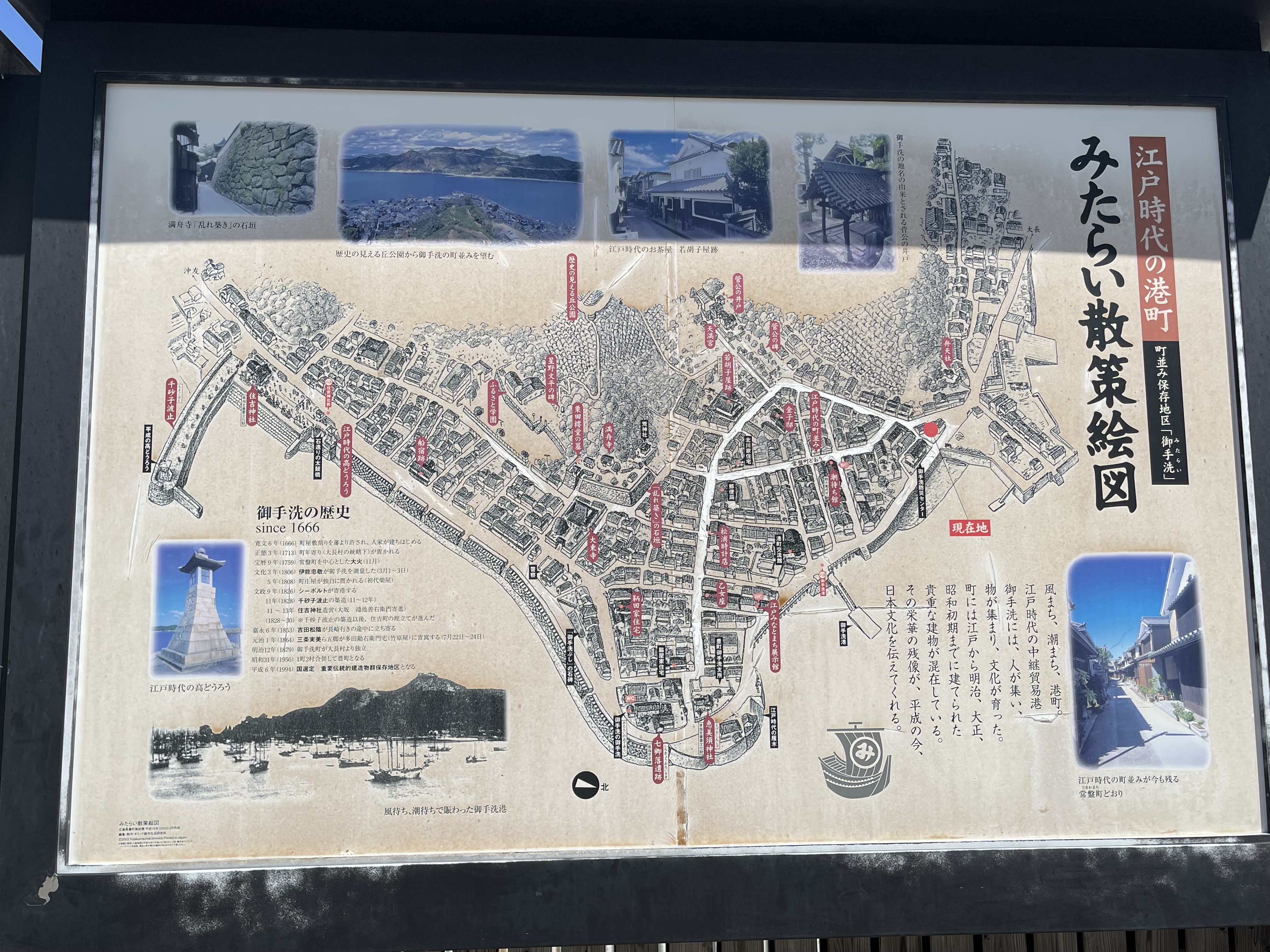

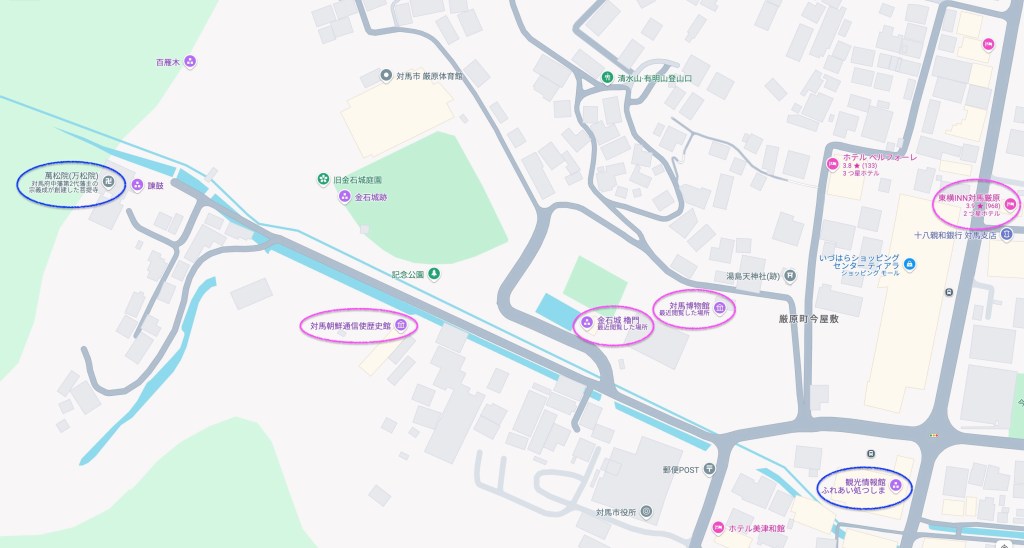

19. 対馬博物館 →対馬朝鮮通信使歴史館 →東横INN対馬厳原 →対玄

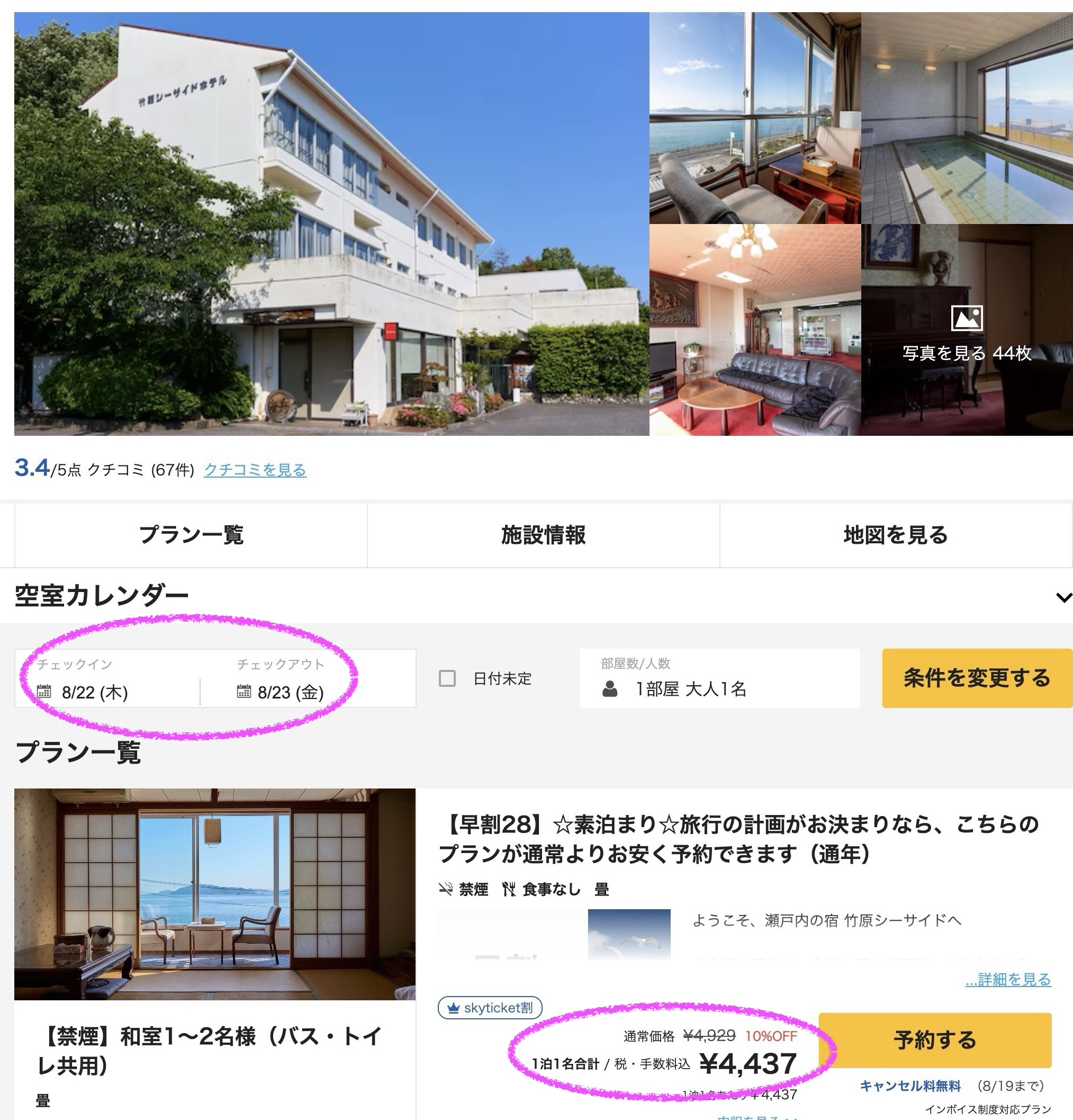

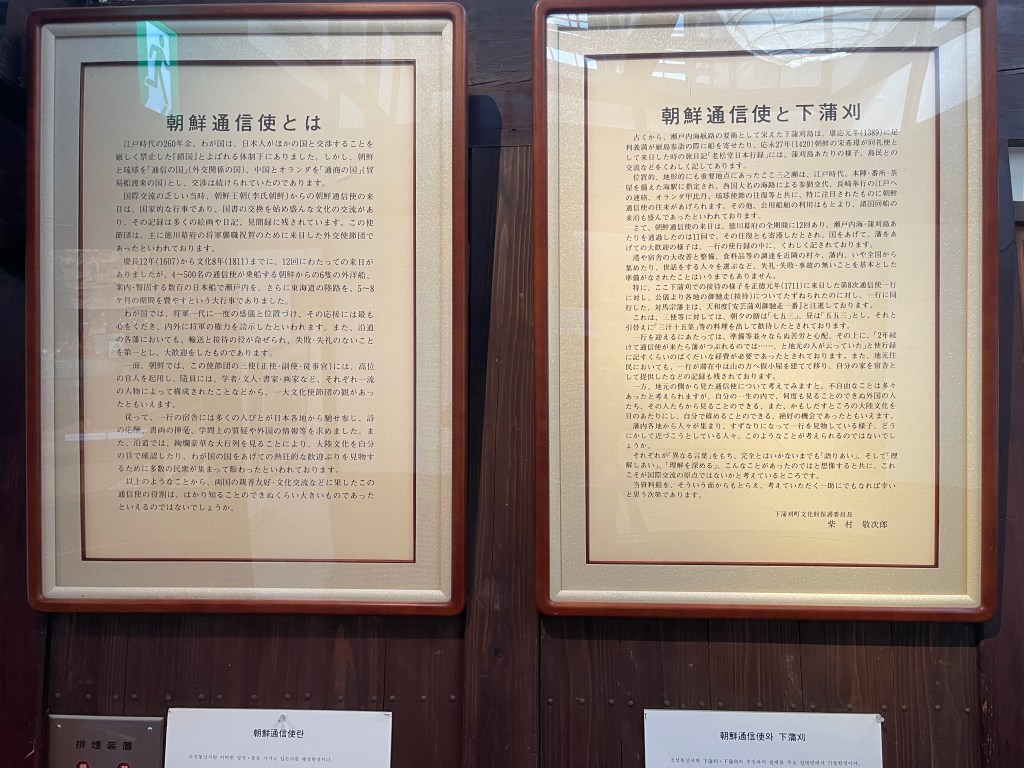

対州そば匠 は島の西側の小茂田浜濱神社にもはや近く、島の東の厳原までは山越えになる。昨日と同じ道のりだが、今日は街中へ入る。博物館を2つ巡る。もう午後2時半過ぎ、博物館は午後4時半で閉まる。急がなければならない。カーナビによると今日泊まる東横INN対馬厳原 も対馬博物館 も対馬朝鮮通信使歴史館 も近い。それだけでも安心する。街中に入る。博物館の位置は分かるも入口がわからない。求めて走るうちに立派な門に辿り着く。車で通り抜けられる。後で金石城 の櫓門と分かる。1990年 に復元された。宗家は城を築かず、門を天守閣の代わりにしていた。流石に迫力を感じる。門をくぐると右手に博物館の回廊のようなエントランスが見えてくる。車をどこに停めるのか?全く案内がない。駐車場を求めて、車を更に走らせると広場の駐車場がある。ここに停めていいのか分からないが、何せ時間がない。怒られれば謝るしかない。急いでエントランスから博物館の受付へ、入館料を払って中へ。博物館は外観も中身も確かに立派だが、何故か浮いている感じがする。2022年開館したばかりらしく、全てが新しく、見事だが、何かが足らない。これは一支国博物館 魅力 を感じることができなかった。宗家7百年 の歩み、対馬銀山 の歴史、対馬と朝鮮の貿易 の中身、元寇 や倭寇 と対馬、知りたい対馬の歴史が物の展示で終わっている。少なくとも一支国博物 島民の息遣い が感じられ、この島の生き生きとした魅力 を感じることができた。印象に残らない博物館の一つではないか?これだけのロケーションで勿体無いと思うのだが。印象に残ったのは寧ろプチ展示の盆踊りの風習 だった。男だけしかも長男のみで盆踊りをすることに興味を抱いた。何故そうなのか ?もっと知りたかった。一つ言えることは、対馬は侍の多く住む国だったということ、農地が少なく、農家に力はなく、百姓一揆のない珍しい国だったということだ。早々に対馬朝鮮通信使歴史館 に向かう。歩いていけるかと思い、金石城 の櫓門に向かい、金石川 沿いに城址公園内を歩いていくと橋がなく、渡れない。夏の日差しは厳しい。博物館もほぼ見学者がいなかった。公園内もと思っていたが、何と20名 ほどの集団がいる。日傘を指している中年の女性、がたいの大きな男性、かつての日本の農協集団と違い、年寄りではない、中高年から若年層の韓国人観光客だ。女性のガイドが一名、石碑の前で説明している。彼らは熱心にかどうか分からないが、耳を傾けている。暑いのに大変だ。彼らが説明を受けていたのは対馬宗家第37代 当主宗武志 氏と朝鮮王朝の李家第26代 国王高宗 氏の王女徳恵翁主 が結婚し、1931年 対馬に訪れたことを記念する石碑だった。この時、既に宗家は明治維新によって対馬を追われた。伯爵家となり、東京目黒に住む。戦後は伯爵家も剥奪されている。一方、朝鮮王朝も1910年 に日本に併合され、既にこの時滅亡している。李王家はこれ以降、日本に取り込まれ、敗戦後は日本だけでなく大韓民国の国籍まで失う羽目に陥る。ツアー客はどう感じているのだろうか?真夏の暑さ、西に位置する島は日が長い。対馬朝鮮通信使歴史館 までは結構歩かなければならない。金石城 の櫓門まで戻り、金石川 を越えて、沿って道を上って行くことになる。堪らない。駐車場に戻り、車で向かう。すると川沿いに集団が歩かされている。彼らだ。私と一緒で歴史館へ向かうのだろう。可哀想に。お先に向かわせてもらう。2021年 にこの歴史館はできている。博物館より1年早い。展示場自体は広くはない。1フロアとビデオ鑑賞室、寧ろ狭さを感じる。大人数に対応できる施設ではない。瀬戸内の蒲刈島松濤園 に比較すると雲泥の差だ。朝鮮通信使 は2017年 にユネスコの世界の記憶 平和構築 と文化交流 の歴史」が、1607年 から1811年 にかけて12 回、日本幕府の要請により朝鮮から日本に派遣された外交使節団に関する資料で構成されている。両国で保管されている対象文書は、外交文書、旅行記録、文化交流記録などであり、いずれも両国の和解 と相互理解 の促進、外交・文化・産業の各分野での交流における通信使団の重要性 を物語っている。通信使は、16世紀後半の豊臣秀吉の朝鮮侵略により断絶していた両国の外交関係を回復し、平和関係を維持 するのに貢献した。登録までの経緯、韓国・釜山市 の外郭団体「釜山文化財団 」が2012年に共同申請を日本側に打診、対馬市 を中心とした朝鮮通信使縁地連絡協議会 がこれに応え、2015年に共同で申請し、2年後にユネスコにより認められた。この協議会は北は栃木県日光、東京、静岡、愛知、岐阜、滋賀、京都、兵庫、岡山、広島、山口、福岡、そして長崎壱岐・対馬の13都府県の17自治体で構成されている。朝鮮通信使 は、凡そ200年 の間に最大500人 が8ヶ月 掛けてソウルと江戸を12往復 した。日本各地に相当な印象を残したかが分かる。しかもこの世界の記憶 釜山 から提案されたことだ。日本と同様に朝鮮通信使 の重要性を理解しているのが韓国ということだ。恩讐の彼方に真実を残そうとしている姿は素晴らしい。対馬藩の儒学者雨森芳洲 誠信交隣 」(互いに欺かず、争わず、真実をもって交わること 倭 の同じ民族だったことだ。国を超えて通じるものがある。韓国からのツアー客が歴史館にやっと辿り着いた。ビデオ視聴室には到底入りきれない。ツアーコンダクターの若き女性と話を交わす。流暢な日本語を話すが、対馬以外は知らないとのこと 。日本語も韓国で勉強した由。ツアーで来られた韓国人が興味あるのは免税店 であることは容易に理解できる。訪日客の半分は日帰りだ。しかし、少しでも日本に接し、理解してもらうのが、国境の島としての対馬の役割でもあると思われた。平和があって、初めて国境の島の安全は保たれる 。そのためにも対馬の博物館や歴史館の韓国人の目線に合わせた充実化 が望まれる。ユネスコ憲章の冒頭「戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築かなければならない 」が思い出される。重要なのはコミュニケーション(意思疎通) に違いない。歴史館を後にし、今晩宿泊の東横INN対馬厳原 に向かう。ビジネスマンの泊まるホテルだが、ここにも韓国人観光客が来ている。コロナ禍からインバウンド旅行業界は完全に蘇っている。駐車場も予約制とは知らなかった。道路を挟んで対馬市交流センターの駐車場に停める。1泊950 円也。致し方ない。旅は続く。ホテルから海は望めるが、これは通路からのみ。夜はネットで目星をつけていた飲み屋に歩いて向かう。魚が美味いとのこと。予約はしていない。ネット情報とかけ離れている場合があるので、現地で確認して入るようにしている。平日なので、カウンターであれば座れるはずと見ていた。厳原の飲み屋街は川沿いに密集しているが、目指した対玄 は川から道一本離れている。川の流れは見えない。昨日は地酒の白嶽を堪能したので、この日は焼酎対馬やまねこ とした。すっきりした味わいがいい。酒の肴に合う。刺身の盛り合わせ、カサゴの唐揚げ、つまみ3種で計5,130円 也。まあ夜はこんなものでしょ。今日は色々あり過ぎて、疲れ果てて対馬2日目が終わった。兎に角、天気がいい。夜空を見上げ、島一人旅の喜びに浸る。ホテルは近い。東横INN対馬厳原 のいいところは、ビジネスマン向けなのでコインランドリーが敷設されているところだ。助かる。ただ朝飯はバイキング形式で並ばなければならない。脅されてはいたが、長蛇の列には参った。朝に食べておかないと、実際、対馬は水と食の確保が大変なのだ。

参考資料:長崎の城 金石城 朝鮮通信使、その“善隣友好・平和外交”に学ぶ 激変する隣国 日韓関係展望 文化から平和を考える -釜山国際文化フ ォーラムに出席して 「誠信外交」に尽くした雨森芳洲の思想を読み解く展示 滋賀県長浜市

2024.08.01 5日目:東横INN対馬厳原 🚙→⛩️和多都美神社 →🥾烏帽子岳展望所 →⛩️対馬國一之宮 海神神社 →🐴目保呂ダム馬事公園 →🇯🇵最北西端 →😺対馬野生生物保護センター →🇰🇷展望所 →上対馬♨️渚の湯 →DAEMADO HOTEL →🥃対馬久兵衛商店

VIDEO

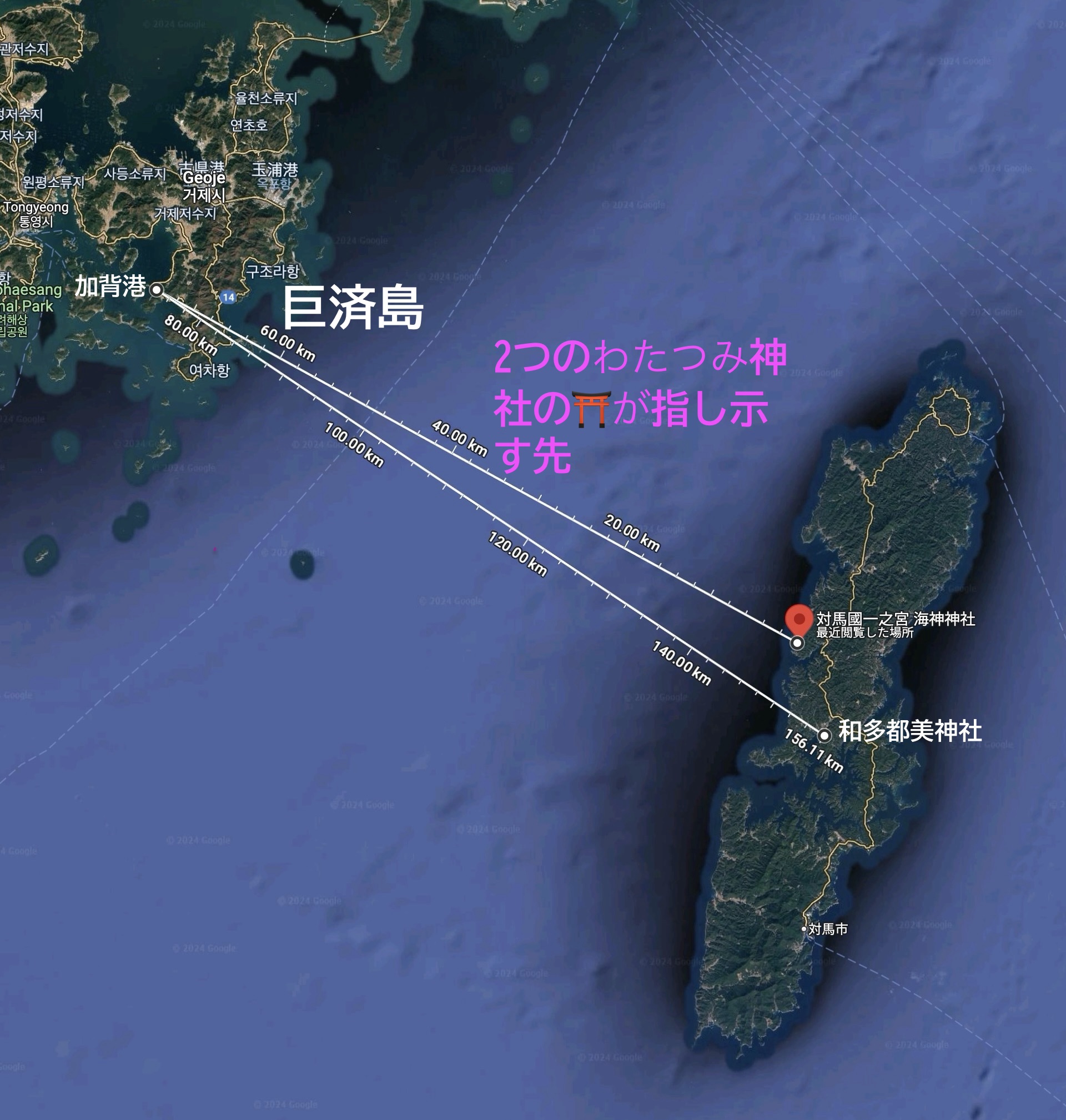

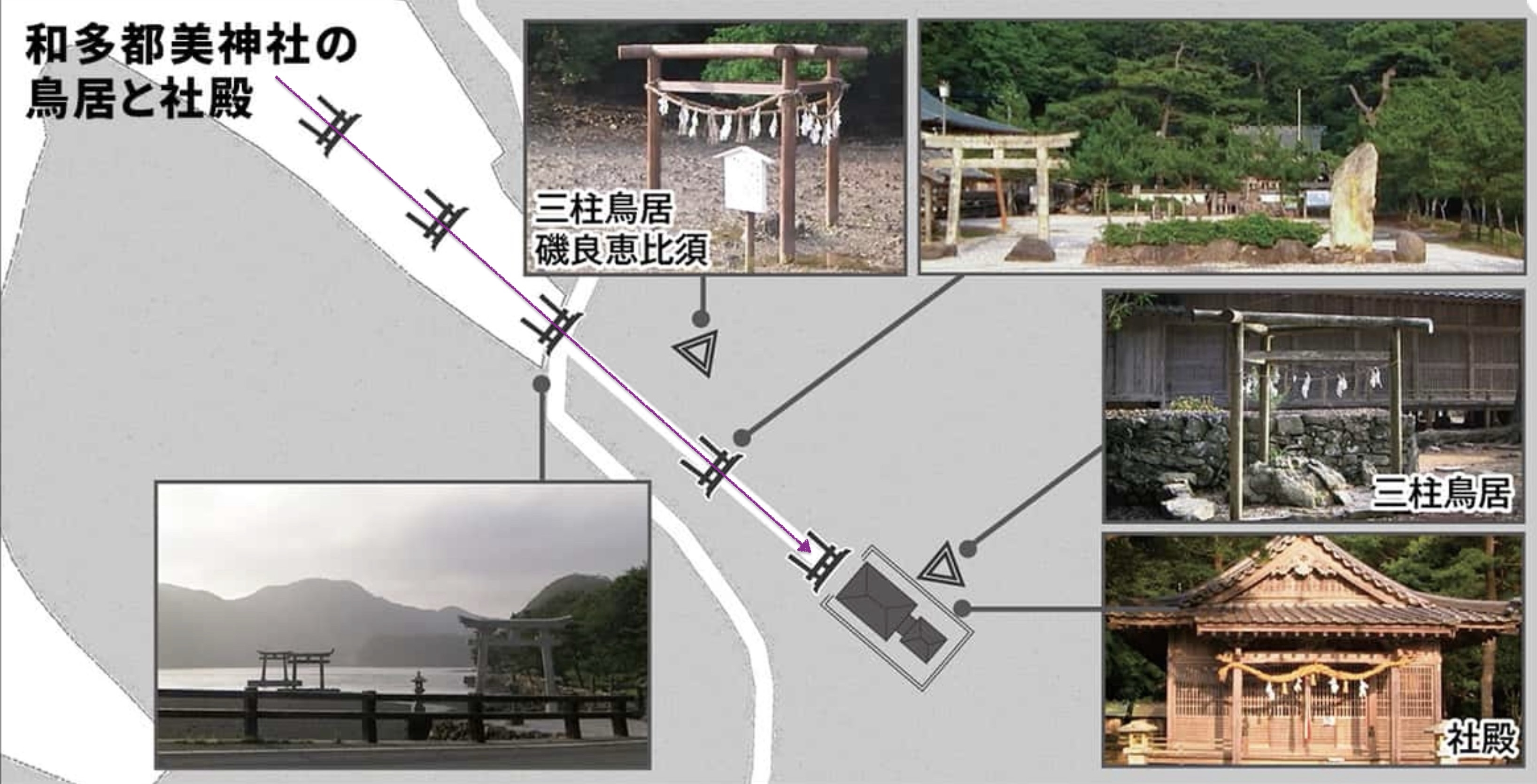

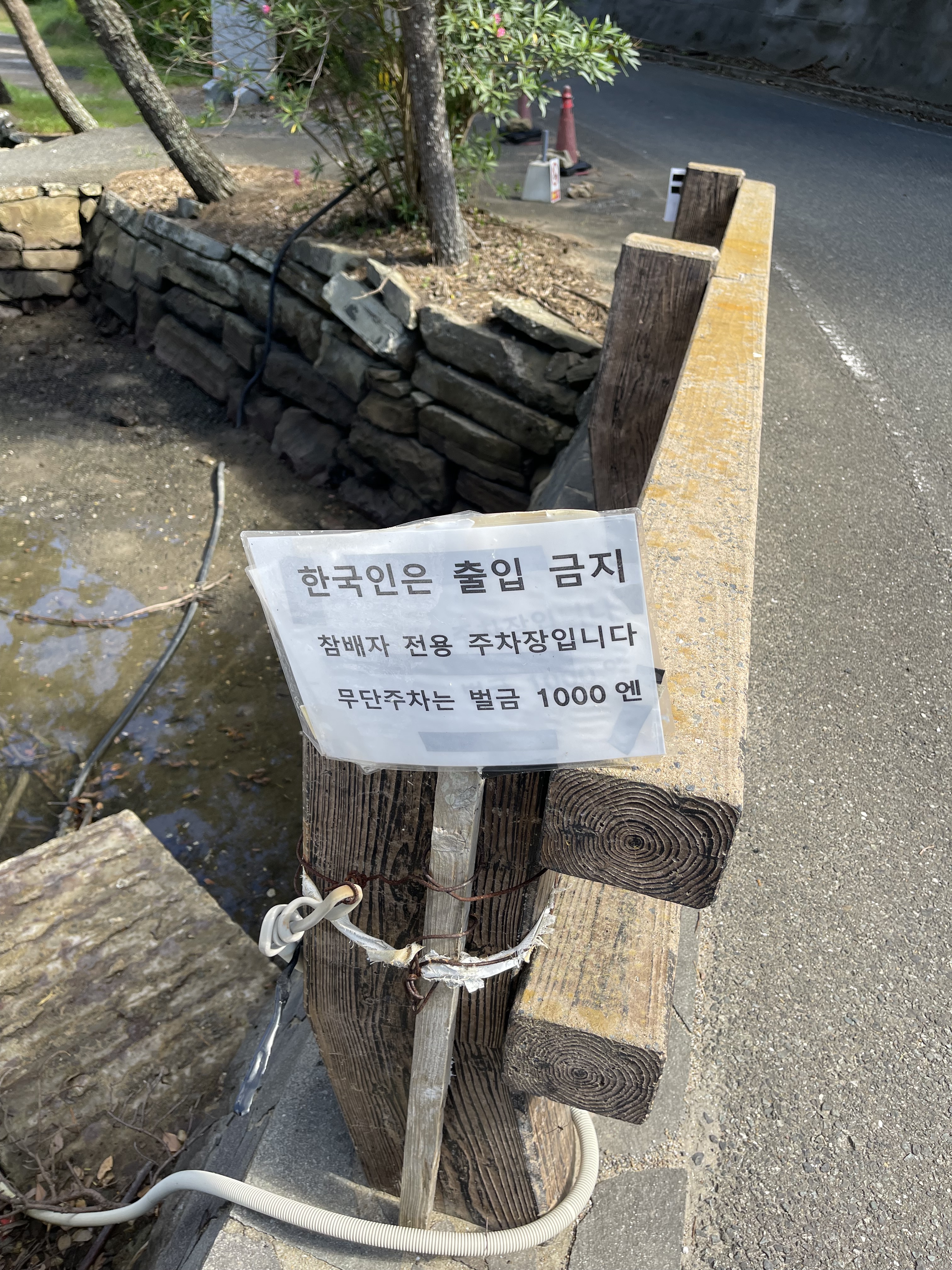

20. 和多都美神社 の5連⛩️は韓国の巨済島 につながる

和多都美神社 へは東横INN対馬厳原 から🚙で1時間ちょっとで着く。ホテルの前の幹線をそのまま北へ走り、万関🌉を越え、下島から上島へ渡る。更に仁位川を渡らず、左に折れ、川沿いを走る。大⛩️を潜れば、右手に5連の⛩️が海に向かって並んでいるのが見える。左手には三柱⛩️、更に社と、神社へと辿り着く。海を正面に凛と立つ姿はまさに海神の神社 に相応しい。⛩️は一直線に海の果てに向かっている。どこまで行くのか?ネットで調べると韓国の巨済島 朝鮮半島に一番近い島 。ここから先祖は海を渡って対馬にやってきたのか?わたつみ は渡津神 魏志倭人伝 によると、「朝鮮半島の西海岸に沿って水行し、韓の国々 を経て、あるいは南へ、あるいは東へと進み、倭の北岸 にある狗邪韓国はじめて一 海を渡る 対馬国 に到着する。居るところは絶島 で、広さ四百余里平方ばかり、その土地は、山は険しく、深林が多く、道路は獣のふみわけ道 のようである。千余戸があり、良田はなく、住民は海産物を食べて自活し、船にのり南や北と交易 して暮らしている 。」魏志倭人伝を正とするならば、対馬の対岸も倭 であり、狗邪韓国 の巨済島 対馬で最も古く、由緒ある神社の意味がわかる。 今、🛳で繋がっている韓国の釜山も倭 であり、対馬と同族だった。対馬は古より朝鮮半島との交易で暮らしていた。韓国に近い上島の港が倭の時代栄え、対馬の中心であった 。この五連⛩️の意味がわかる。境内に向かう。平日にもかかわらず人が多い、特に女性が。どうも御朱印が有名らしい。宮司もいる。話しかけると何故か睨まれた。不審者に思われた。まあ良しとして、嫌に韓国語の看板が目に付く。読めない。後で翻訳してみると「韓国人出入り禁止 一部の観光客の罪に対し全ての韓国人が責任を取れ もしこれが日本人に対し日本語で書かれていたら 関係なく見たものは悲しくならないか? 個別犯罪を人種や民族や国籍の所為にしてはいけない 対馬藩の朝鮮通信使招聘による200年に及ぶ日韓の平和な時代の構築 。更にこの記録をユネスコの世界記憶遺産に韓国釜山と共同で対馬市が登録させた功績 が吹っ飛んでしまう。正に対馬の光と影 島民の減少 という危機的状況で氏子を増やさなければならない。門戸を広げないと後はない。神道を誰にでも認められる宗教にすべきではないか。そのためにはこの神秘性や一過性のブームの御朱印のみに頼らず、神道をより多くの人間に理解してもらう説明が必要であり、遠くの親戚より近くの友人を増やすべきではないのか?重要なことは話し合い 。相手に理解してもらう努力 。同じ血 が流れている 。話せば分からないはずはない。 例え格式ある神社であっても相手を理解し、歩み寄る心がまず必要 。トイレをきれいに利用してもらうためにはまず感謝の心を伝える。いつもきれいにお使い頂きありがとうございますから始めるべきではないか?その上で神道のエチケットを理解をしてもらうべきで、何も知らない人間に頭ごなしに道理を押し付けることは無理ではないか。万人に通じるような普遍的真理を説き、教え導くことが宗教の基本。もう国家神道の時代ではない。神社は宗教法人で、土地も社も私人のものではなく、神社本庁管理になる。従って免税の恩恵を受けている。この韓国人立ち入り禁止も神社本庁判断なのか、問題になろう。 尤も神社にとって重要なのは御朱印を求めてくれる顧客であって、関係ない方(私も含めて)には寄ってほしくないのも理解できる。同じように対馬にとって重要なのは、多くのお金を落としてくれる大勢の韓国旅行者 であって、少数の日本人旅行者はどうでもいいのも理解できる。もっと言えば、韓国旅行者にはお金をより落とす街中に来て欲しく 、関係ない場所には来て欲しくないと思っているのだろう。しかし対馬の本当の魅力は来て欲しくないところにある。

参考資料:対馬の神々が証する古代海路 邪馬台国への道のり

VIDEO

21. 🥾烏帽子岳展望所 から🇰🇷の山々を望む

今日も太陽が眩しい。この旅で一度も雨に降られていない。曇りなき空。毎日🌞は旅を数倍楽しくする。しかし、問題は季節、真夏だ。汗をかく、喉が渇く。水分の補給は欠かせない。観光地に欠かせないのが自販機になる。ところが対馬に限ってはない、見かけない。驚いたのが、烏帽子岳 に向かう途中、神話の里自然公園の入り口にあった自販機、お金を入れてもうんともすんとも、入れた小銭が帰ってくるのみ、何じゃこりゃ。もはや諦める他ない。車を更に走らせる。展望所へ向かう道が通行止め 見ず知らずの不審者の私に助けの手を差し伸べてくれて、感謝の気持ちをどう表して良いか。壱岐でパンク事故、対馬で水、島人の助けで、やっと旅を続けている。旅人にとってそこに住む人々の親切が何よりの助け。無事帰ることができた時、その方々の顔が浮かぶ。旅のいい思い出とその顔がダブル。行って良かったとつくづく思われる瞬間だ。 頂いたのはポカリ、アイス、野菜ジュース、お茶 昼飯 になる。この後、遂に開いている食事処を見つけられなかった。一気に頂いたものを腹に収める、元気百倍、烏帽子岳 に登る勇気が湧いてきたから不思議。登山口に戻り、車を道端に停め、山に入った。標高176m 、それほどの高さではないが、一気に登る道は結構しんどい。ただ、登山道は整備されている。地元の方が頻繁に登っている道なのだろう。すぐわかる。登りやすい一本道だからだ。山頂の展望台は素晴らしい。この展望台の良さは360度見渡せるだけではない。対馬全体像を確認でき、東西南北の特色ある風景が楽しめ、遥か韓国の山並みまで望める。巨済島 烏帽子岳 は対馬の中心。浅茅湾の北岸、東には対馬海峡、西には朝鮮海峡が広がり、複雑な入り江と無数の島々の景観に、白嶽も凛々しい姿を見せてくれる。この日、私以外登るものはいなかった。全てを独り占め、力水を授けてくれた港のおじいちゃんに感謝 。

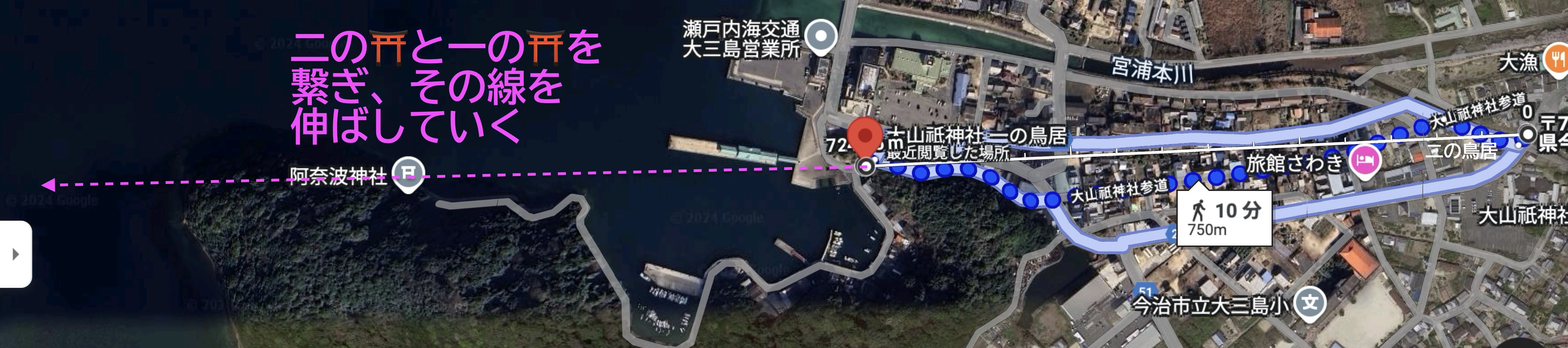

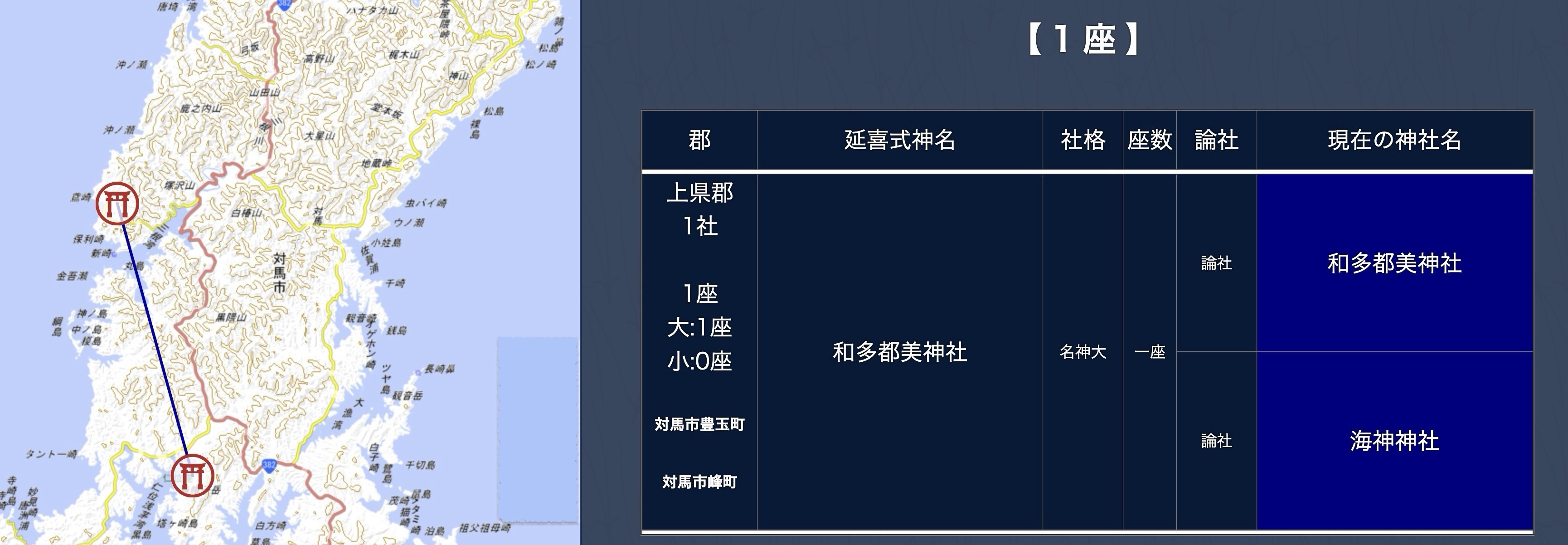

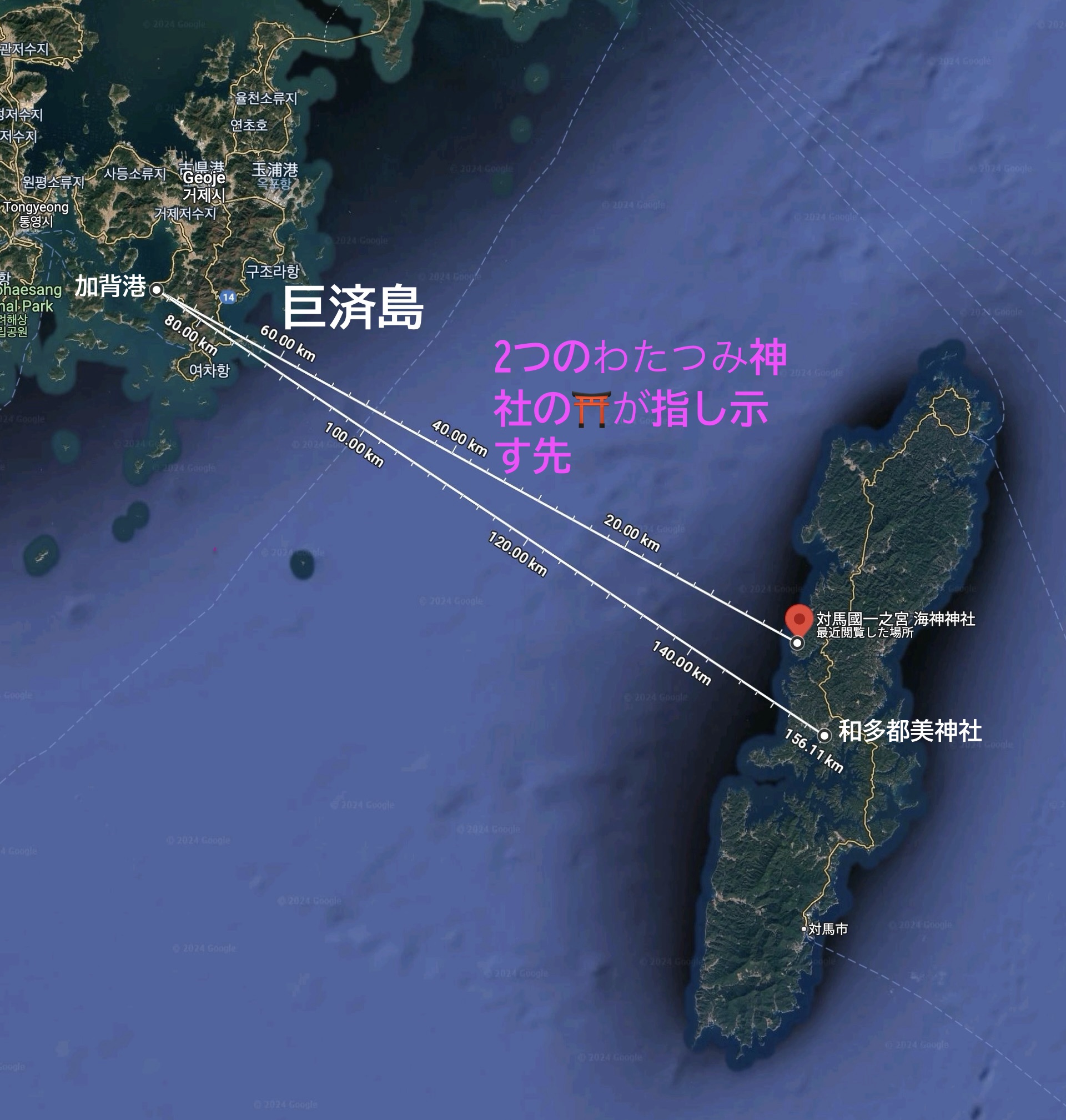

22. ⛩️対馬國一之宮 海神神社 2つのわたつみ神社の鳥居の先は同じ韓国の巨済島 だった。

烏帽子岳 から下りて、⛩️対馬國一之宮 海神神社 に🚙で向かう。来た道を辿り、仁位川を渡る。幹線に出たら、北へ、30分程走ると街中へ出る。峰町。倭の時代の中心としての面影をみる。家一軒一軒が大きい。嘗ては朝鮮との交易で栄えたのだろう。三根川が流れ、湾を形成している。目指す神社は更に山を越え、より朝鮮海峡に近い西の湾に面する。小さな集落を抜けると海に向かって公園になっている。駐車場がある。和多都美神社 と違い人気がない。閑散としている。ただ奥が深い。鳥居から山に向かって参道が延びており、御神体は山の趣。蝉の声が煩い。宮司もいないようだ。御朱印は和多都美神社 に渡している。一の⛩️を潜ると廃屋が目に入る。参道は石積みになっていない。いったい、対馬国の一乃宮なのか?927年 に纏められた延喜式神名帳 によると海神神社もまた和多都美神社 になっている。最も古い和多都美神社 はその頃、陸から行けなかった。格式高い奥の院だったに違いない。Googleマップでこの2つの神社の⛩️の方向を探ってみる。何と同じ韓国の巨済島 加背港 に辿り着く。魏志倭人伝に記された対馬 に向かう倭の北岸 にある狗邪韓国海神 としての倭人 がやって来たのだろうか?紀元前5世紀 、越 に滅ぼされた呉 の民は、中国の江南から北へ、青島から朝鮮半島に渡った。そして南へ、1,850km の旅を終え、1世紀 に半島南から九州北部に渡る広大な倭 越 の民がやはり楚 に追われ、今度は南に進路を取り、ベトナム に国を作り、タイ 、シンガポール 、マレーシア 、インドネシア に華僑支配を繰り広げたのに呼応する。対馬は倭 倭 倭 倭 8世紀 のヤマト王権による日本建国へと繋がっていく。和多都美神社 の⛩️の意味するものが如何に重いかだ。

参考資料:東アジアにおける「海域」と国家 「任那日本府」とは何か~朝鮮半島における倭人の勢力~ 任那日本府と倭について 延喜式神名帳にみる和多都美神社

VIDEO

23. 目保呂ダム馬事公園 、在来🐴の悲しき後ろ姿を見る

対馬と言えばやはり🐴。対州馬 と呼ばれる、日本の在来種 の元に位置する。日本には元々🐴はいない。蒙古からやってきて1,300年 、日本という環境の中で独自の進化を遂げた。🐴は船旅に弱い、朝鮮半島から最短の対馬経由で渡ってきたことがDNAから確認されている。倭 ヤマト勢力 を抑えるために連れてきたのは明白だ。最も古い馬の骨が見つかったのは壱岐の原の辻遺跡 倭 ヤマト 5世紀初頭 、伽耶の全盛期であって、倭 対州馬 、是非会いに行かなければならない。海神神社からは🚙で30分ほど、公園なので食事でもできるところもあろうかと期待する。既に昼を回っての出発。道は幹線から外れ、仁田川沿いを遡っていく、ダムを右手に見て、更に上流へと向かう。心細くなった頃、右手の崖下に🐴小屋が見えてくる。黒髪の🐴が大きい瞳でこちらを見ている。対州馬 、広い馬場では、数頭が風に鬣を靡かせ、夏の陽射しを浴びながら、揺蕩う時間を楽しんでいる。この公園には30頭 ほど、今、彼らは絶滅の危機にある。60年前 、島内に千頭 以上暮らしていたのが最早50頭 を切っている。この公園にいる対州馬 が対馬で一番多い。振り返れば、確かに最早彼らの時代ではない。全ては耕運機、軽トラに置き替えられている。お役御免。馬は古墳時代、権威の象徴 になり、神馬 として崇められ、重要な移動手段 になる。やがて戦いの舞台 に立たせられ、弓矢の飛び交う中走らされた。馬が脅威となり、日本を動かした時代もあった。平和な江戸時代には伝馬 になり、農耕馬 になった。明治以降、海外の馬に伍する軍馬 が必要になった。軍部は優良な在来馬に品種改良 を強要した。品種改良と言うと聞こえが良いが、簡単に言うと在来種の牡馬の 去勢 駄馬 のみだ。結果として、在来馬の雄だった南部馬 は絶滅 駄馬 は農民と共に地を這って生き残れた。しかし、彼らも今また耕運機、軽トラに追われ風前の灯だ。数千キロ離れた故郷から連れて来られ、1,300年間、見知らぬ土地に適応し、新たな種を作り、根を張り、戦火を潜り抜け、種の危機に接しながら、農耕に汗し、奉仕してきたにも拘らず、呆気なく、捨てられるとは何とも辛く悲しい日本の馬の歴史ではないか。夏の平日の昼下がり、私以外誰もいない馬場と馬小屋。対州馬 のみ私を見つめている。食べるところなんてない。

参考資料:対州馬の歴史 日本在来馬の歴史的変遷と現状 南部馬の歴史

VIDEO

24. 😺対馬野生生物保護センター ツシマヤマネコ は寝ている。絶滅の危機に立ち向かう術は最早ないのか?

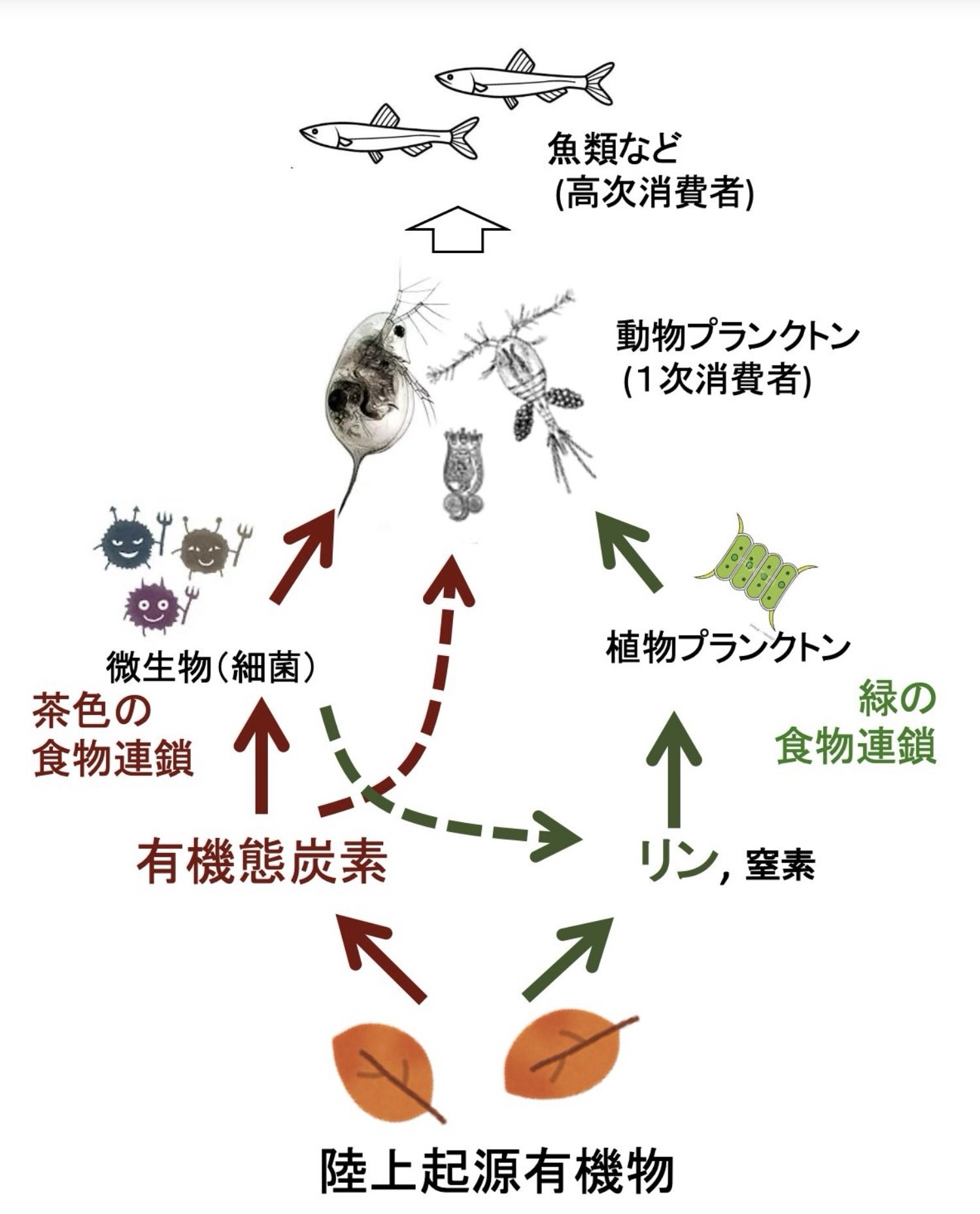

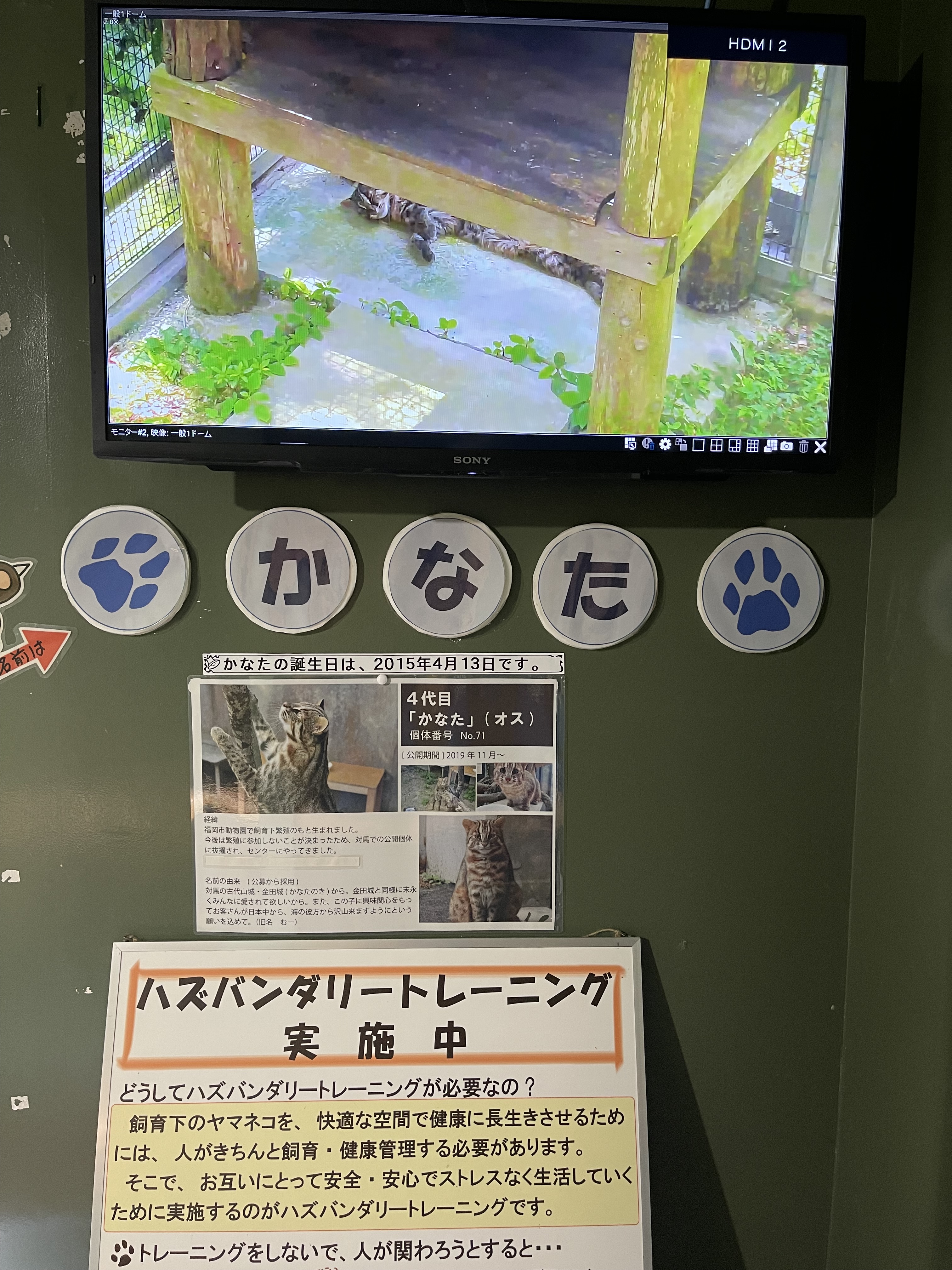

🐴事公園から😺に会いに対馬野生生物保護センター に向かう。🇯🇵最北西端 の棹崎公園 内にあり、🚙で1時間以上かかる。仁田川を下り、幹線に戻る。北へ進路を選び、トンネルを抜け、山越え、幹線から離れ、佐護川を下る。港に入る手間、左手に山に向かう細い道が見える。見逃しそうだ。例によって🚙が擦れ違えるのかと思えるほどの狭い道。上っていく。観光地に向かう道とは思えない。行き着く先が棹崎公園の駐車場になる。そこに🚙を停め、対馬野生生物保護センター まで歩くことにした。行ってみてわかるのだが、見るための施設ではなく、知るための施設。入り口も地味、中も事務所を改良した雰囲気で広くはない。展示物も種 の保存の重要さがわかるようになっている。奥に1匹 ツシマヤマネコ が飼育されている。夜行性なので、案の定、寝ている。福岡生まれ。野生であれば飼えない。野生の😺は島内のみ100頭 弱しかいない。正に絶滅危惧種。時々車に轢かれて亡くなられている由。しかも野生では9年しか生きられない。肉食であっても山に木の実が少なくなれば生きていけない。木の実を食べる小動物を食べるからだ。限られた島の中で、食物連鎖ピラミッドの頂点に位置するツシマヤマネコ は個体数が絞られるだけに、環境の影響を一番受けやすいことになる。実のならない杉や檜を人間が増やす限り生き残るのは大変になる。済州島では同じ種のヤマネコが近年絶滅している。ツシマヤマネコ は10万年前 には既に対馬にいた。彼らは海を渡れない。どうやって対馬 に来たか?日本が大陸棚で朝鮮半島に繋がっていたのがこの地だったから。山であった対馬 にも済州島 にも😺は住んでいた。アムールヤマネコ 、北方のベンガルヤマネコ 。間氷期の終わりに海が上昇し、東シナ海と日本海がつながり、山は島になり、彼らは孤立する。厳しい島の環境の中で今唯一残っているのがツシマヤマネコ 。彼らを守ったのは対馬の90%を占める原生林 であり、自然 だった。同じように日本にはもう一種のイリオモテヤマネコ がいる。こちらは、八重山諸島が大陸に繋がっていた台湾の半島になっていた時に、ベンガルヤマネコ が生息しており、海の引いた西表島 に残った😺だ。宮古島 や石垣島 のヤマネコは有史前に絶滅しており、残るは台湾 と西表島 になっている。台湾 には500頭 前後残っているようだが、西表島 は今、100頭 前後と危機的状態が変わらない。狭い地理的条件で、😺の生きていく環境を保つことが非常に厳しいことがわかる。同様に対馬という決して恵まれた環境の中で生き抜くには自然を守ることの重要性をツシマヤマネコ を通してひしひしと感じる。

韓国 にもアムールヤマネコが生息している。対馬野生生物保護センター の指導員に韓国の状況をお聞きしたが、交流がないようだ。台湾 と西表島 は積極的に交流を図っているにも拘らず、韓国 と対馬 の交流がないのには違和感を持つ。台湾 はヤマネコを石虎 と呼ぶ。韓国では中国呼びの彪猫 や日本と同じ山猫 と呼んでいる。対馬と同種であり、交流は安全弁になると思うのだが。韓国のutubeを見ると癒されるのでこのブログに貼り付けた。

参考資料:イエネコ・ヤマネコの過去・未来 遺伝子からみたイリオモテヤマネコと ヤマネコが語る西表島の生態系 森の声 台湾の絶滅危惧動物

25. 🇯🇵最北西端 →🇰🇷展望所 海外との接点に対馬がある。朝鮮半島がすぐそこに 巨済島と釜山、発展した韓国から多くの旅行者が来る。目的は買い物

🇯🇵の最も北西 にあるとはどういうことだろうか?北の果てなら択捉島 、南の果ては沖ノ鳥島 、東の果ては南鳥島 、西の果ては与那国島 。国の果てであれば、他国に接するところ。北は🇷🇺、東と南は🇺🇸、西は🇹🇼になる。一番近いのは🇷🇺ウルップ島 で僅か40km 、次が🇹🇼で110km 、🇺🇸とは沖ノ鳥島 から北マリアナ諸島ウラカス島 で914km となるが、実際行くとなると話は別。どの島間で🛳️ も✈️ も運行していない。しかも国の果てまで辿り着くのさえ覚束ないのが事実。東西南北の果てがそのまま海外につながっていない。ところが、果てで唯一海外と直接🛳️で繋がっているところがある。ここ対馬 !北西 の果てになり、他国の🇰🇷に49.5km 、🛳️で往復5時間 、平日往復23,000円 。近くて、早くて、安くて、気軽に行ける。対馬までも🛳️ も✈️ で安近短に行ける。これは逆も真也で、🇰🇷側からも一番近い国は🇯🇵で、やはりこれが対馬 。地続きの北朝鮮があるではないかと言われるが、只今休戦中!おいそれと行けない。🇨🇳へは、🇰🇷最西端の白翎島 から黄海 を渡り威海 までの179km が最短。🇯🇵🇰🇷は容易に交流できる一番近い国同士になる。民族 、文化 、宗教 、言語 においても一番近い国同士。実際、見た目で区別できないのが真実。それだけに軋轢が生じる理があるのも真実。対馬 は正に両国にとって海外交流の場 として重要な位置を占めることがわかる。実際、対岸同士倭 で繋がっていた古い歴史がある。一方、倭 が紛争を巻き起こしていたことも事実。

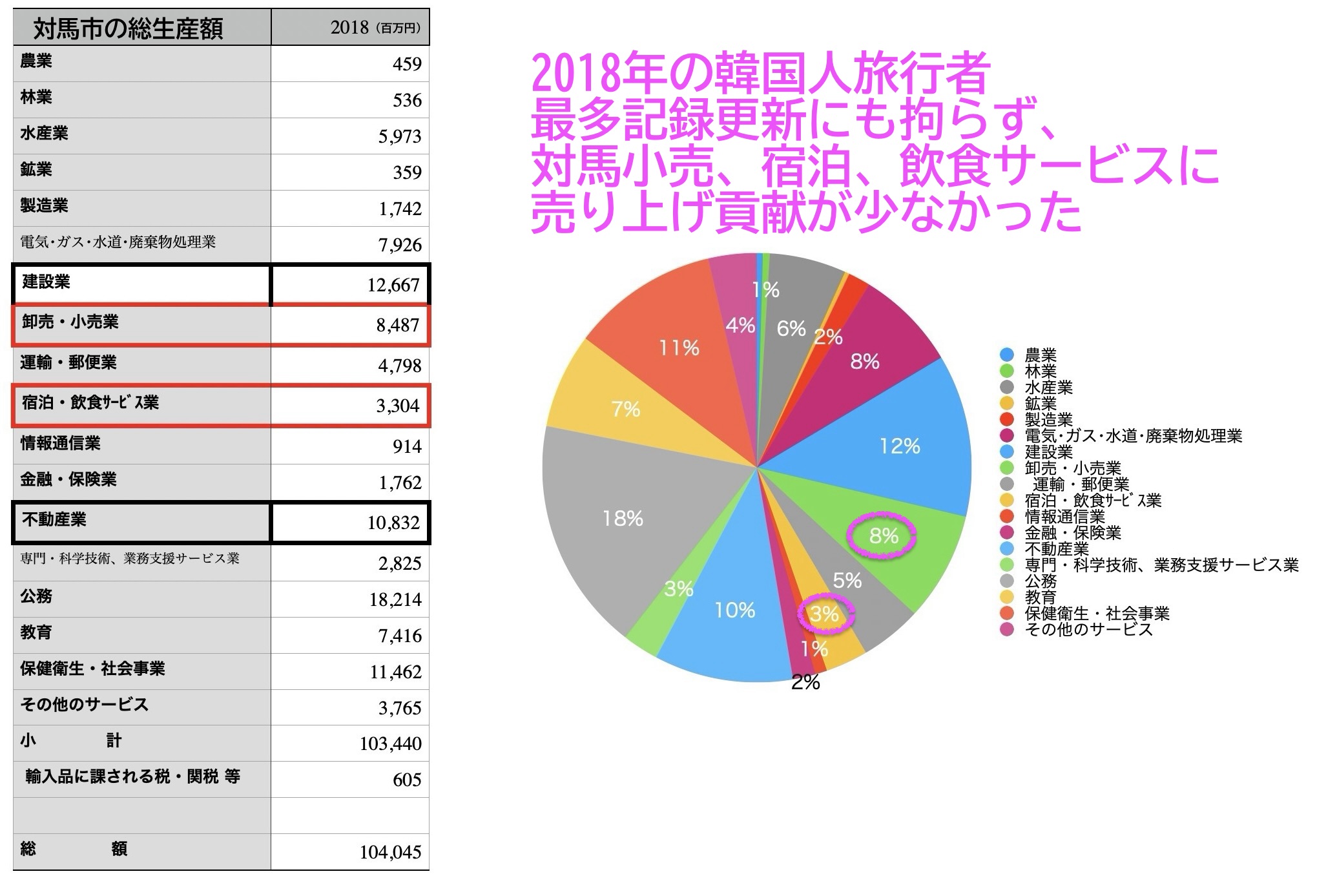

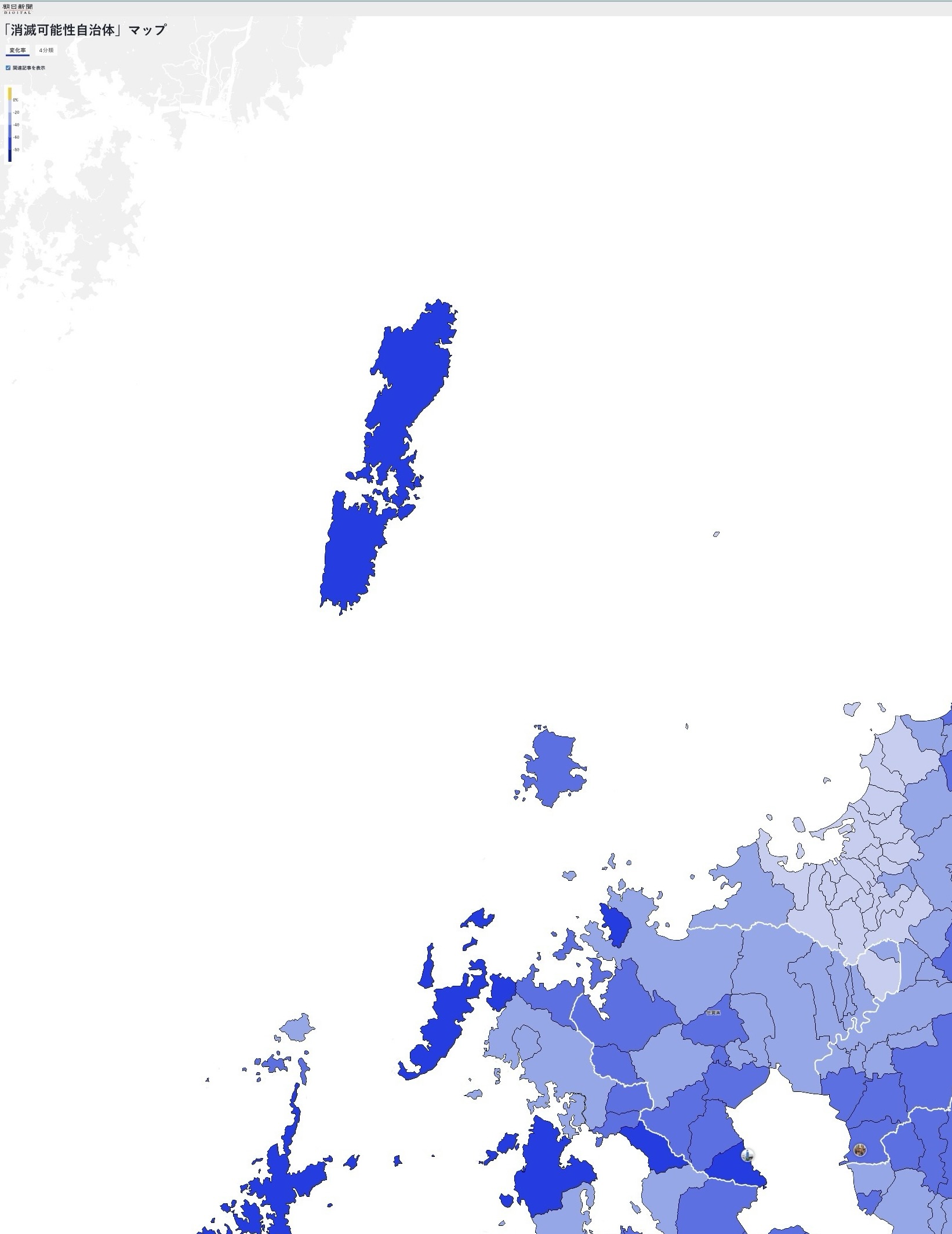

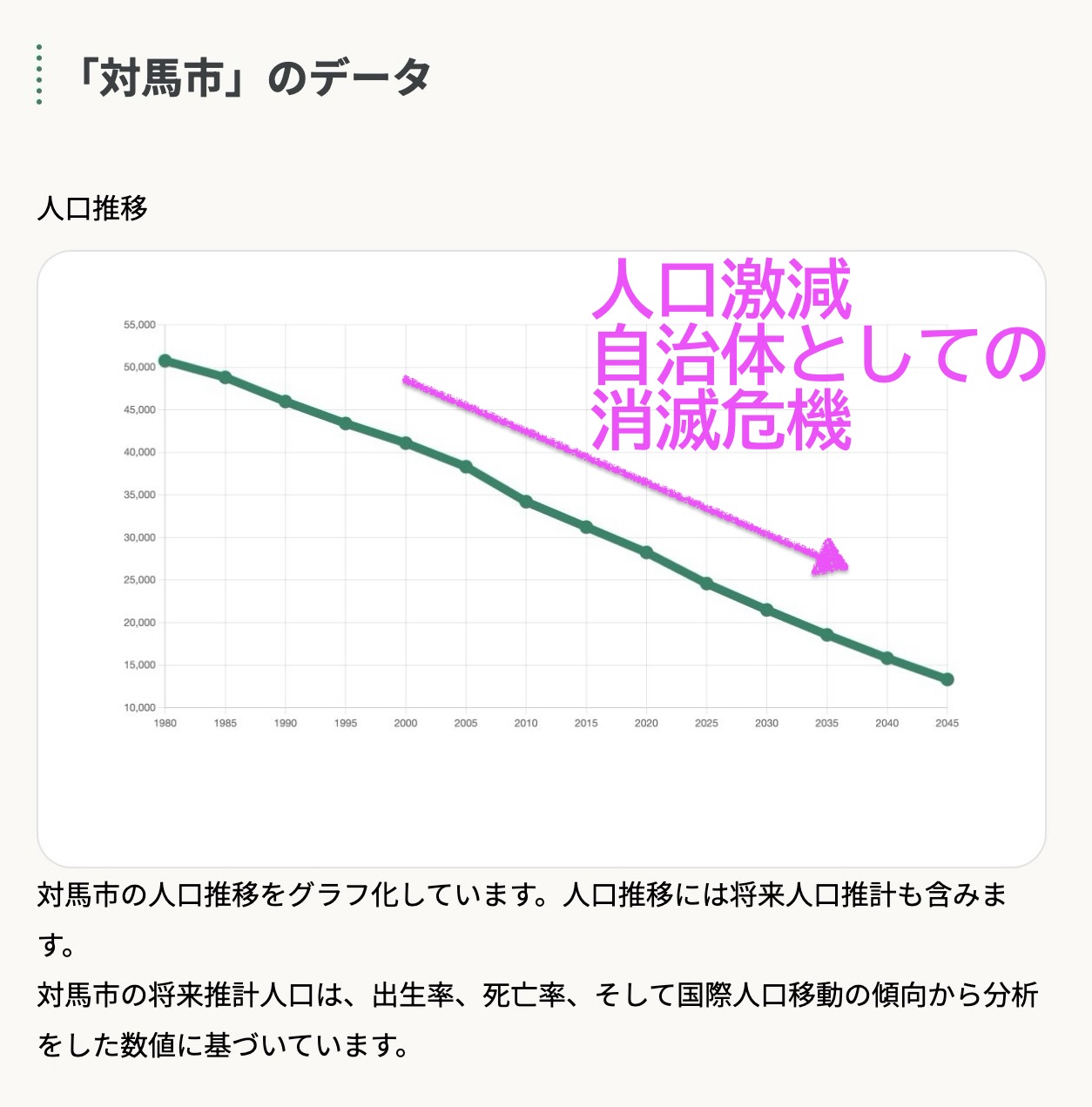

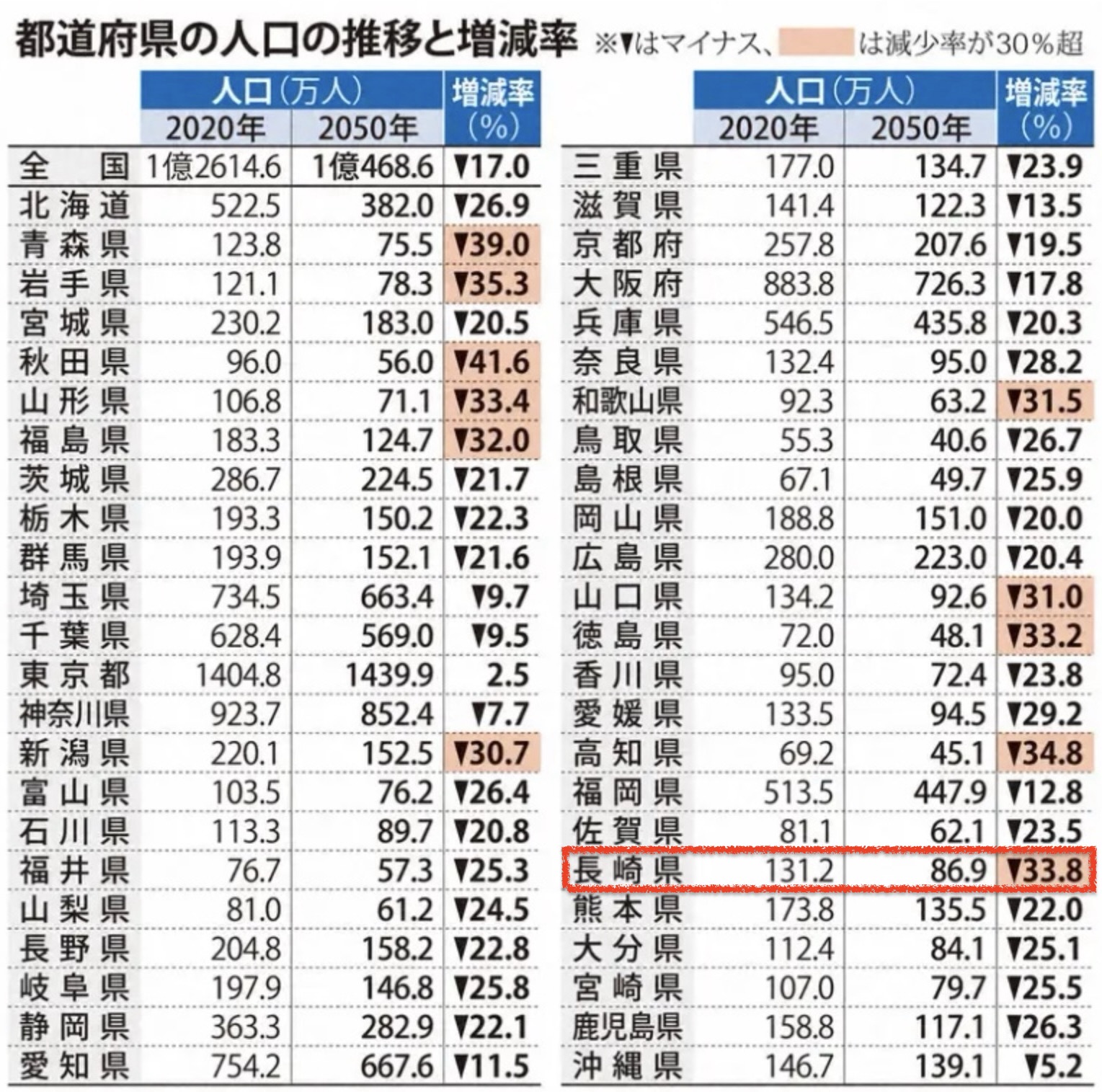

🇯🇵最北西端 の碑から🇰🇷を望み、巨済島 釜山 巨済島 500m 級の山々を望めることが分かった。巨済島 401.6㎢ 、壱岐の3倍 、対馬の2/3 に届かないが、人口は壱岐の10倍 余りの234,000人 、20万都市 だ。🇰🇷では済州島 に次ぐ大きさ。釜山 釜山 🇰🇷展望所 になる。ここは対馬の最北端 に近い。たどり着くのが大変だった。小一時間のドライブだが、鰐浦からトンネルを抜けず、山を縫って走る道をナビは示す。その通りに走るとエグい 道が待っている。小型車でも岩場をスレスレに通り抜ける箇所が登場し、心臓が凍りそうになる。わざとそうしているのか、そう思いたくないが、勘弁して欲しい道だ。展望所は立派で駐車場も広いが、どうもギクシャクしている観がある。来て欲しいのか、寧ろ近寄る勿れなのか、何れにしても周りは食事処も店も自販機も圧倒的に少ない。壱岐との差が大きすぎる。来るなら覚悟せい、みたいな感じだ。🇰🇷展望所 は、望郷の年から韓国人が建てたのかと思えるほど韓国の建物のようだ。眺めも素晴らしい。少し霞がかっていたが、くっきりと釜山 釜山 330万 と対馬の120倍 65% 程度で程度で大したことがないと感じるかもしれない。しかし、ここに近隣の蔚山や大邱が入ると1千万 消滅可能性自治体 の一つとして名が上がっている。2018年 には韓国人観光客は40万人 を突破している。対馬人口の15倍 3人に2人 は韓国人の旅行者海外 だということ。輸入品を免税 で買えるメリットに尽きる。対馬に魅力がない訳ではないが、それ以上に海外の優れ物 を安く欲しがる人間が増えているからだ。今年は、輸出貿易管理規制の緩和、コロナが落ち着き 、円安ウォン高 親日 にシフトしていることからこの数字を軽く超えるだろう。実際、2023年 で14万 を既にに越えている。しかし、インバウンドによって対馬の景気全体への影響が期待できない。免税であり、韓国の旅行業者が全て利益を持って行ってしまっているのが現実。🇰🇷展望所 には私以外、やはり韓国人の家族連れがきていた。年頃の娘を連れた老夫婦。レンタカーだった。遠く釜山を望み、満足して、何処かへ消えていった。

参考資料:「お隣の国」は本当に韓国?地図上で一番近い国を比べてみた 国境離島って? 「消滅可能性自治体」マップと一覧 韓国の地方消滅と公共機関移転政策分析

VIDEO

26. →上対馬♨️渚の湯 →DAEMADO HOTEL →対馬久兵衛商店 🇰🇷で流行っている🇯🇵の酒に😳😳😳

対馬の北端を走る。山を越えると港、更に山を越え港、これが対馬の風景。海が道で、町と町をつなぐのは船だった。リアス式海岸なので、入江が深い。港として最適。生業の中心は漁業。海には強いが陸には弱い。道路の改善が進まない理由がここにある。上対馬♨️渚の湯 は海際、海水浴場、キャンプ場の近く、夏とは言え平日の夕方近く、地元のおじいちゃんたちがのんびり湯に浸かっている。風呂で眼前に広がる海原をスマホで撮っていると、睨まれた。すみませんと頭を下げるとニコリ。韓国人に思われている。そうこうしているうちに多くの若者がお風呂に入ってくる。勿論韓国人旅行者。いつもの風景なのだろう。おじいちゃんたちは黙って見ている。

ここまで来ると比田勝港は近い。🚙で8分ほど、対馬の国際港、多くの韓国人はここから上陸する。この日泊まるのはDAEMADO HOTEL “DAEMADO”は韓国語で対馬島。対は”テ”馬は”マ”島は”ド”と発音する。ハングルのローマ字表記は少々ややこしい。DAEは”テ”と発音する。日本ではDAE表記はないので、DEと読んで、出窓があるホテルと勘違いした。フロントに立つ韓国人に確認し、やっとわかった。かと言って”대마도”と書かれていたら読めない。尤も対馬をツシマと読むこと自体、日本語を理解しないと難しい。ツシマは津島、船着場の島で、この島を意味づける漢字として対馬を採用したに違いない。日本語読みと漢字表記が一致しないところに日本語の面白さ、難しさがある。異国に対 峙し、馬 が来た島だと強調したに違いない。ホテルには狭いが駐車場がある。宿泊客はほとんど韓国人。今晩もいっぱいのようで、別途予約した朝食は取れないとのこと。参った。部屋は決して広くない。ビジネスホテルのようだ。綺麗でさっぱりしている。流石に日本だからか、韓国独特のオンドルルームにはなっていない。上海では韓国ホテルが安い。泊まると驚く、部屋が真っ暗、しかし床暖房で暖かい。不思議な世界に入る感じだ。日本には密閉された空間は喜ばれない。湿度が高く、風を呼び込む構造が家の基本だったからだろう。

チェックインして夜の比田勝に繰り出す。暮れ泥む街、潮風が心地良い。目指すはネットで調べた対馬久兵衛商店 、通りからちょっと入るが、韓国カラーの看板でわかりやすい。午後6時も過ぎ、店はほぼ満席。地元の人が多い。小料理屋の雰囲気、カウンターに1人入り込めたので、ラッキーだった。後から来た韓国人の子供連れは断れられたが、辛抱強く待つようだ。カップルも来ており、並んでいる。私は対馬焼酎こっぽうもん をロックで頼み、摘みでちびりちびり始めた。疲れ過ぎて食欲も失った。そうこうしているうちに隣が空いて、韓国人の若いカップルが座った。彼らは勿論日本語はできないが、英語は話せた。蔚山から来ていると言っていた。日本は2度目で最初はディズニーランドだったこと。ニューリッチを感じさせる雰囲気、こう言う若者が韓国には増えている。英語を駆使する韓国人に横浜でも会った。勿論彼らは日本語を知らない。こちらも韓国語は解せない。隣国同士だが、意思疎通は英語に頼らざるを得ない。尤も英語は便利な言葉で簡単な意思疎通であればこれで済む。しかし相互理解を深めるのは更に相手の文化に踏み込む勇気と時間が必要になる。旅の出会いにはこの時間が必要だ。彼らも日本人とは初めて話したようで、興味津々のようだった。日本の酒が美味しいという。韓国の若い世代の間で流行っているとのこと。これがハイボール 爆弾酒 の習慣があるので、何を言うか!と思ってしまった。爆弾酒 は焼酎にビールを注ぎ、泡立てるか、ビールにウィスキーを落として飲むかで、炭酸水にウィスキーを混ぜて飲むハイボールは単にアルコール度を下げるに過ぎないと思った。だが、どうもそうではないらしい。このハイボールはサントリーのこと 烏龍茶はサントリーのこと 焼酎 をソーダ割りしたハイボールを缶で飲む缶酎ハイ が一世を風靡する。結局、安酒に戻る。この市場に価格を下げて角ハイボール缶をサントリーが仕掛けてきているのが日本の現状。まさか焼酎の本場本元、韓国にまでハイボールで勝負を仕掛けているとは知らなかった。若いカップルに私が薦めたのは対馬の焼酎と日本酒、しかし考えてみれば、全て韓国から来たものだった。事のついでにこのカップルにこちらが質問をしてみた。和多津美神社の例の韓国人出入り禁止の看板の映像を見せて、感想を聞かせて欲しいと言ってみた。既に知っているようで、悲しい事だと言う。おそらく、韓国では神社については大日本帝国占領下の強制参拝を学ばされていると思われた。しかし、今の若い人にとっては朝鮮戦争前の話はどうでもいいような感じも受けた。否、朝鮮戦争でさえ、遠い話になっているのかもしれない。若い人は大体において今を生きている。反日の動きがあれば、それに迎合するが、それがなければ、どうでもいい。今の生活をどう維持するか、如何に楽しく生活できるかが一番重要な問題になる。そして彼らには徴兵制の義務がある。最低1年半は通常の楽しい生活から切り離される。常に軍事強国の北朝鮮と向き合わなければならない。韓国で生きる限り、正にストレスの中で生きなくてはならない。海外で暴走する韓国の若者の気持ちがわからなくもない。海外の脅威を、米国の進駐軍以外、海を越し、間接的に対峙している我々にとって理解するのは難しいかもしれない。もう焼酎も2杯目、ロックなので効いてきた。料理を忙しく作っていた店のマスターが急に私に向かって話すのを止めろ、女性が嫌な顔をしていると言ってきた。驚いた。絡んでいた訳でもない。彼氏もいる。確かに私の隣に女性が座っていた。ただ話をしていたのは男性の方で女性はほとんど話に入っていなかった。スマホで撮った和多津美神社の韓国人立ち入り禁止の看板の映像を見せ、どう思うか聞いたくらいだ。対馬で撮った映像だ。カッときた。勘定を払って、帰ることにした。要は韓国人の客の方が店としては大事な訳で、何処の馬の骨とも分からぬ 日本人の一見さんはどうでもいいことになる。振り返るともっともな話 だ。反日、コロナを越えて、やっと帰ってきてくれた韓国人旅行者を大切にしたい。1千万市場 だ。不快な思いを伝播させたくない。この店の顧客は韓国人の旅行者であって、日本人の気まぐれ旅行者はいらない。ここに対馬の集客の限界を感じた。全てがウェルカムではない。店の人間に最後まで暖かみを感じることはなかった。

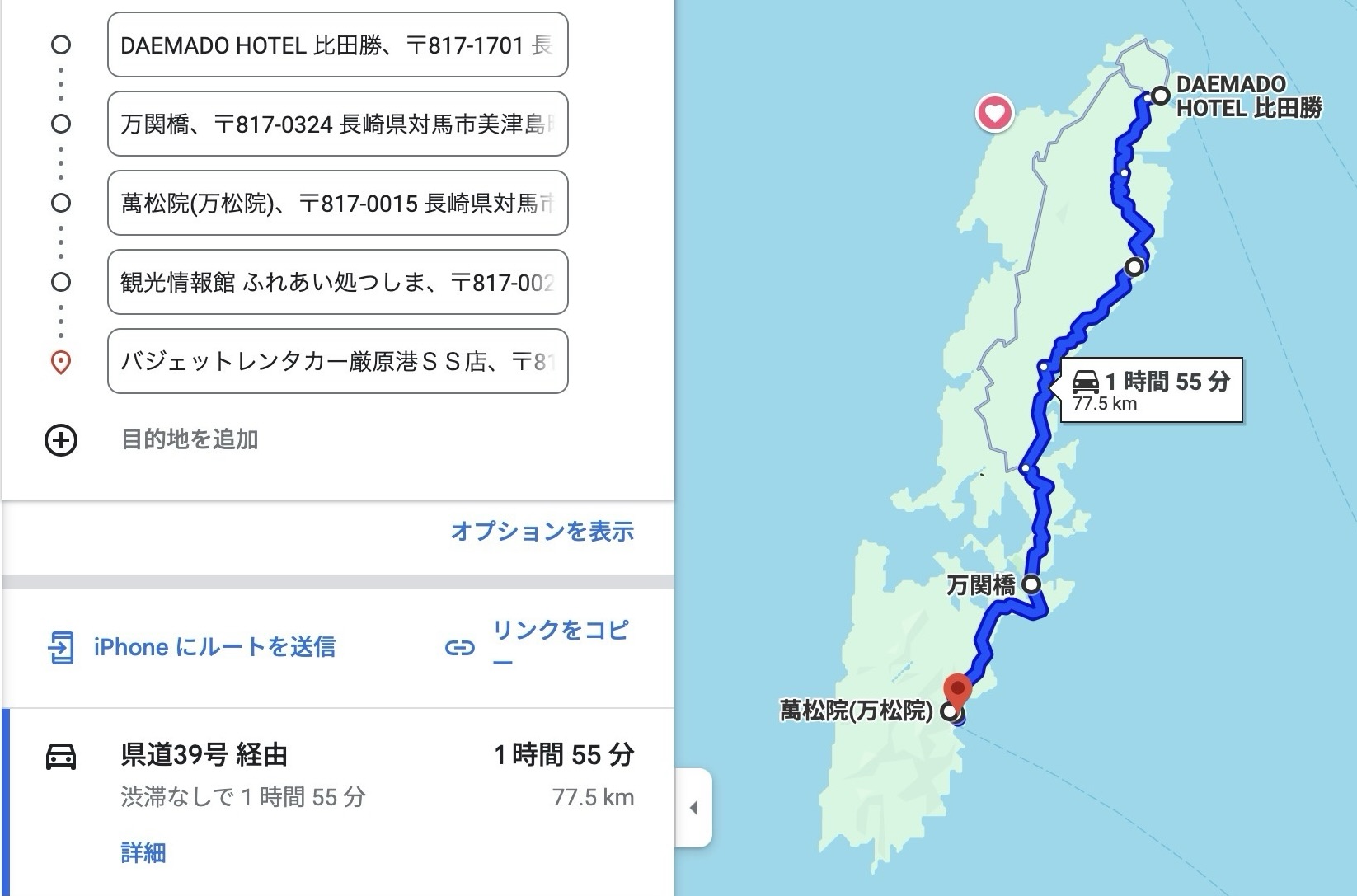

2024.08.01 6日目:旅の終わり DAEMADO HOTEL →🌉万関展望台 →🙏万松院 →ふれあい処つしま →厳原港🛳️..博多港..🥵..中洲川端🚉..🚈..福岡空港🚉福岡🛫→🛬羽田

VIDEO

27. DAEMADO HOTEL →🌉万関展望台 島人との出会い、そして、万感迫る迫力ある風景

ホテルで朝食を取れず、帰りの港に向かうがてらカフェを求め、朝8時前に出発した。対馬に来てから昼飯抜きが多かったので、今度は朝飯抜きになるのか、嫌な予感が頭を横切る。案の定、比田勝にはカフェどころか食べる店もない。厳しい現実。また山から港、港から山の道が待っている。対向車がやっと擦れ違うような細い道をなんと凄いスピードで車が向かってくる。しかも図体のでかい観光バスまでもすっ飛ばしてくる。恐ろしい。何を急いでいるのか?対馬を4日間走ってきたが、これだけ多くの対向車を見たことがない。どうも韓国からの観光者を比田勝港へ迎えに行くのに急いでいるのだろう。堪らない。店もなく、人もいない道。旅も終わりに近づき、ガソリンが切れかけている。どうするか、長い道のり、ガス欠は命取りになる。ただ、船には必ず給油が必要で、小さな船着場であっても必ず給油所があるはずだと。都会のガソリンスタンドを想定せず、給油機を探した。あった!小さな船着場に接するところに。車を停めた。ただ、人がいない。裏に古い昭和の香りがする木造の民家がある。木の引き戸を開けると店だ。菓子パンやジュースが見えた。声をかけると奥からおじさんが来てくれた。ガソリンを入れてもらう。菓子パンに過ぎないが、朝飯にありつける。しかも最終日にやっと島の人に直接、話を聞く機会が得られた。掻い摘んでご紹介しよう。「道の整備が進まないのは、島の人口減少の中で、工事にあたる多額の費用に見合うのか、政治的議論の中で後回しにされている 」とのこと。確かに韓国から買い物に来るのみの観光客のために道を整備するのは割りが合わない。訪日客の半分は日帰りで帰っていくのだから。彼らが島の経済に貢献するためには、長期滞在し、島を巡ってもらわなければならない。ただ現状で、危険な島に魅力を感じて長居してくれるだろうか?「島民は物資が乏しい時代は釜山まで船で買い出しに行っていた 」とのこと。密入出国など関係ない、海に国境はないということ。円で買い物したのだろうか?コミュニケーションはどうとっていたのか?今も昔も倭の血が両国をつなげている証明と感じた。韓国人の観光客も昔の伽耶の人々ではないのか?親近感を感じて対馬に来ているのではないか?そんな疑問が頭を掠める。「今や、林業の生きる道は中国、韓国への木材の輸出 」円安が追い風になっている。大陸に近い対馬にとってチャンスだ。対馬にとってやはり深い森は財産。出航の時間は決まっている。後ろ髪を引かれる思いでお礼とお別れを告げ、🚙に乗り込む。万関展望台 へ向かう。まずは、その前に上島と下島をつなぐ万関🌉へ。その袂に着く。🌉は見えないが、大型観光バスが10台ほど幹線から外れた細い道の脇に駐車している。トイレがあり、コーヒーを売っている店がある。なんと客は皆、韓国人だ。アイスを食べている若い家族に何処から来ているのかと聞くと昌原という。釜山の隣りの市だ。決して釜山から皆来ている訳ではない。日本に来る観光客に広がりを持っている。数百人がここで降り、何処にいるのか?どうも歩いて🌉に向かっている。後から分かったが、一部は歩いて万関展望台 に向かっていたようだ。大型バスでは上れない。近くに駐車場もない。従って細い道の脇に停めていた訳。展望台へ向かう道が分かりづらい。やはり幹線から反対側に細い道があり、急坂を🚙で上っていく。韓国人観光客も歩いて登っていた。大型バスではこりゃ無理だ。流石に万関展望台 から望む風景は見事!感動する。登るに価値ありだ。一番嬉しいのは🌉も見えること以上に白嶽 、金田城 跡のある城山両方を望めることだ。迫力満点!上島の最南端に位置するだけに下島の北端の山々を眺めることになる。晴れていて良かった。最後は対馬の宗主の墓に詣で謝意を伝えることとする。厳原の万松院 に向かう。上島にお別れし、下島に戻る。

参考資料:対馬の林業 対馬の輸出振興 日本の木材輸出 舟志の森

VIDEO

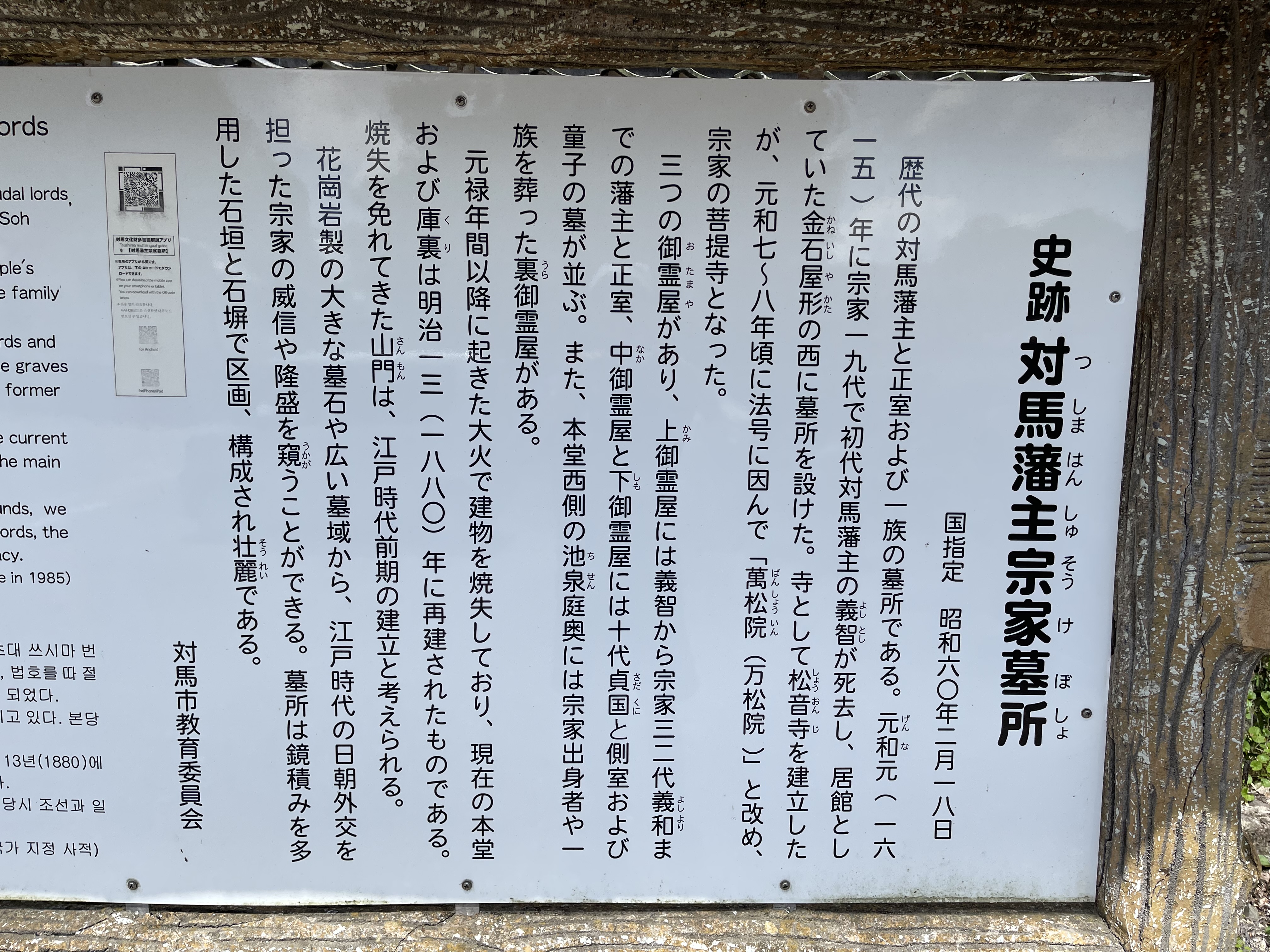

28. →🙏万松院 宗家 600年の重みを感じる

万松院 は宗氏 の菩提寺。一昨日訪れた対馬朝鮮通信使歴史館 を左手に見て、更に金石川 を遡ったところ、行き止まりに大きな門が見える。また例によって韓国人旅行団が暑い中、門の脇でガイドの話を聞いている。入れないのか?左にあらず、拝観料が必要で、誰も入る人はいないようだ。山門の脇から覗くと、人影がない。門の外で挨拶して帰るか悩んだが、やはり墓前に参ろうと決めた。これが礼儀だ。静寂に包まれて入る。山門は閉じたまま、通れない。寺にまず入る。三具足がお出迎え、朝鮮国王から贈られたとの説明が手書きの貼り紙には驚かされる。国宝級ではないのか?墓所はお寺から広くはない庭を経て、山門脇を抜ける。両端に灯籠を携えた石段が何処までも上に延びている。時間が止まったかのようだ。圧倒される人為的で壮大な光景に息を呑む。上るほどに右手左手に墓所が見える。墓の凄みは宗家 の歴史の重み。宗家 が初めて歴史上に名を刻んだのは元寇との最初の戦いにおける宗助国 の壮絶な死だ。彼は八つ裂きにされたのか、御首塚、御胴塚、手足塚が蒙古軍の上陸した小茂田の地に散在する。鎌倉幕府より恩賞によって守護の地位を確実なものにする。これにより600年という国境の島として生きる道を極める歴史を刻んでいく。実際、宗家 の出自は明かではない。しかし、この元寇という国どうしの覇権争いから支配権を確立したこと自体が宗家 のその後の身の処し方を決める。如何に国境紛争を丸く収めるか、あったとしても火の粉を如何に浴びないか、大事に至らなくするかになる。そして、 何より大切なことは平時に国際紛争の元を断つ ことだった。これが江戸時代に花が咲く朝鮮通信使 だった。朝鮮との信頼関係が構築できていなければできない。受け入れる徳川幕府に対しても接待する体制を構築させなければ実施は困難だ。まして鎖国の時代、反発もあったろう。並大抵の努力ではできない。釜山に倭館 を運営し、京都、江戸に藩邸を置いていた。元々財政の基盤となる稲作ができず、貿易に生きた藩政は、幕末には多額の藩債を残し、台所は火の車になっていた。資源の乏しい一島のみで外交を担う難しさがある。ただ、対馬の生きる道を宗家 の600年が指し示していることに間違いはない。墓前は蝉の声しか聞こえない。韓国人観光客が来るところではない。百雁木と呼ばれる123段の石段と350の灯籠が宗主としての威厳を残すのみ。

参考資料:<対馬探訪2023> 9.元寇の舞台をめぐる③いざ、英雄たちの足跡さがし

VIDEO

29. ふれあい処つしま ろくべえ はどうやって生まれたか、孝行芋の繋がりせん だんご

島を去る前にどうしても食べたかったものがある。ろくべえ 、対馬の郷土料理だ。島原にもあるが、そちらは六兵衛、漢字。どうも本家は島原だが、対馬の方は元が深い。せん から作り上げていく。せん とはサツマイモ を4ヶ月掛け、発酵 させ、団子状にし、乾燥させ、保存食にしたものだ。麺状にしたものがろくべえ で、蕎麦同様、やはりつなぎなして作る。食感は蕎麦にはない、むちむち、ぷりぷり感がある。澱粉麺特有のもの。言わば、太平燕 、涼粉 、チャプチェ の味わい。春雨に近いが、少々違う。麺の重み。かみごたえに違いない。サツマイモ本来の粘りが生きている。色は淡い黒で、一瞬、蒟蒻を連想させるが、味わいが違う。汁は対州蕎麦同様、椎茸、鶏ガラ。薄口醤油の出汁で半透明。これも麺に馴染んで美味い。対馬ではサツマイモを孝行芋 せん として保存食に生まれ変わり、島民の命を支えた。正に孝行芋 の名に相応しい。この名はなんと津島の訛りのままサツマイモを表す韓国語になる、고구마 (コグマ ろくべえ を食べたのは、万松院 から通りに戻り、幹線にぶつかる観光情報館 ふれあい処つしま 内のつしにゃんキッチン。駐車場が狭いので苦労したが、なんとか停められた。お土産屋も併設しており、便利だ。ろくべえの他にも食べていなかった穴子かつこれをセットで、計1,500円也。これに酒でもあれば最高なのだが、🚙なので我慢。対馬最後の食事となる。大満足。

参考資料:諸国産物帳にみる対馬国”孝行いも”の実態について―日韓食文化交流― 日本へのサツマイモ伝播ルートについての考察―南蛮食文化の交流によるバタータス・ルートの提唱― 対馬で作られるサツマイモ原料の伝統発酵食品「せんだんご」の不思議 対馬の伝統食をつなぐせん 「せんだんご」製造工程中の菌叢解析

30. 旅の終わりに 厳原港🛳️..博多港..🥵..中洲川端🚉..🚈..福岡空港🚉福岡🛫→🛬羽田

6日間の壱岐・対馬の旅はあっという間だった。スマホトラブル、🚲パンクや転倒、🚙で山道で遭難したり、水を求め彷徨う危機はあったが、ほぼ予定通りに回れた。これは一重に天気に恵まれたから。連日🌞には神に感謝以外の何ものもない。事前に長期予報で晴れの日が続く日を狙ったことはあるが、いつ台風が襲ってくるか、正に天気は水物。この旅の準備に4ヶ月を要した。神のご加護はこの準備期間に対するものかとも思っている。旅の目的は倭 についてもっと知りたかったことに尽きる。倭 の最後は壱岐 ・対馬 に違いない。倭 は歴史の中で🇯🇵のことのみ意味するようになってしまったが、🇯🇵🇰🇷両国の共通する遺跡の数々から朝鮮半島南部から九州北部に跨る海洋民族国家 を築いたことがわかる。彼らは歴史を自ら書き残さなかった。安住の地を求め、🇨🇳江南の地から北へ東へ海を渡り、朝鮮半島を南下し、精銅から製鉄の文化を伝え、鉄は国家也 を実現した。ツングースの地からは鬼道 をもたらし、神道 の礎を築いた。稲作を九州の地に根づかせ、弥生文化 を花開かせたのも彼らだ。正に日本の礎 壱岐・対馬 が、唯一、倭の真髄 倭 の辿った海の道が見えた。和多都美神社 と対馬國一之宮 海神神社 の⛩️の向いている方向が一致して朝鮮半島で対馬に一番近い巨済島 倭人の先達 は海神 として対馬に祀られた。更に豊かな土地を求め、壱岐に地盤を固める。紀元前2世紀 には壱岐には🐮🐴が、2,000年前 1世紀 には巨済島 伽耶 の国を作り上げ、稲作で栄える北部九州の邪馬台国 と呼応し、倭 を作り上げた。更に西日本を従え、5世紀初頭 、大阪の地まで領土とする。鉄製武器はある。大きな力は🐎だった。初めて見るこの姿にヤマト王権は恐れ慄いて従った。しかし、所詮海洋民族である彼らは国を纏めることなく、百済、新羅、ヤマト王権の前に屈服する。堺に世界一の古墳を残し、彼らは消えた、壱岐に256基 の古墳を残して。ヤマト王権は百済の残党と共に山城を要所に築き、東国から徴兵した防人を壱岐・対馬に置いて、倭 の残党を締め上げていく。倭 を最も恐れたのは覇権を継承したヤマト王権だった。倭 の覇権の歴史はヤマト王権の為したものとして記紀 旧唐書 に記した通り「日本とは倭とは別であり、小さな国であったが、倭の地を併合して、大きくなった

対馬からは朝鮮半島が間近に望める。壱岐からは九州が間近に望める。正に倭の海路 もまた完成する。倭 を一つにしたのは海神信仰 だ。今も🇯🇵に信仰が残る。八幡 、住吉 、宗像 神社、海神 を祀る神社だ。神社が残る限りは我々の心の中で倭 は消えることはない。我々🇯🇵人が海を愛してやまないのは倭 の血がそうさせているのではないか。そして、今も多くの🇰🇷人が対馬を訪れる。多くは元の伽耶 の地から来ている。この数は🇯🇵人以上だ。彼らは失われた倭

ふれあい処つしま から🚙をレンタカー屋さんに返しに行く。港の近く。無事、対馬の旅を終える。山で遭難し傷つけた🚙の修理費は7万円。大きな出費だ。この旅で20万円が吹っ飛んだ。しかし、失った💰以上にちっぽけな我が人生に大きな実りを与えてくれた旅だった。我々は何処から来て何処へ向かうのか 、一つの回答をこの旅が教えてくれた。🛳️は厳原港を時間通り13:15出航した。帰りも壱岐経由、博多港に着いたのは15:30、18:40発の🛫、時間的に余裕があるので、また例によって🚇の中洲川端🚉に歩いて向かう。真夏の博多は暑い。💦だくになって🚉に飛び込む。🛫前に晩飯を済ませるといってもつまみに焼酎と決めている。空港で🛫を眺めながら酒を飲むのが元々好きで、辛子蓮根とカンパチ刺身、鶏もも焼きをお供に焼酎のロックと決め込んだ。九州最後の晩餐。余りにも贅沢な時だとニヤッと笑ってしまう。最高の旅だった。

1人旅には予期せぬトラブルが往々にして襲いかかる。どう凌ぎ切るか、まずは精一杯足掻いて抜け出すことを考える。それでもダメな場合、助けを求めるしかない。この時、手を差し伸べる仏の如き人がいる。普通、見ず知らずの人間を誰が救うだろうか?変な旅人に近寄ってくれるだろうか?盗人かもしれない。そう疑うのが普通だ。旅人は野垂れ死するものだ。この旅で2度も救われた。壱岐猿岩 近くでの🚲パンクで二進も三進も行かなくなっていた時に🛻で運んで頂いた中尾さん、名前が同じゆうけん には驚いた。2度目は対馬佐志賀港 近くで水を求め彷徨っていた私に水ばかりか、アイス、野菜ジュースまで渡してくれたおじいちゃん、頂いた全てが私の昼飯になりました。ありがとうございました。無事、旅を終えたのもこの御仁達のおかげです 。

コメントを投稿するにはログインしてください。